![]()

Une superbe expédition africaine « trait d’union »

1ère partie Au BURKINA FASO

39ème émission : diffusion les 1er mardi du mois à 20h30

« Radio Voix du Béarn » 95,10 Mhz, le 7

avril 2009

(Jean-Louis

Giordano et Jacques Mortier 2-23 décembre 2008)

Bonjour

à toutes et bonjour à tous. Une superbe expédition

africaine « trait d’union », tel est l’intitulé de ma 39ème émission mensuelle de « Regards

du Sud », qui raconte une tournée de trois semaines en décembre dernier,

jalonnée d’une dizaine d’étapes du Mali au Burkina Faso. Précisons que cette

émission, porteuse d’espoir, a la modeste ambition d’ouvrir nos regards aux

dimensions du monde, avec une seule question, depuis plus de 4 ans : Comment

construire tous ensemble un monde plus fraternel ? Précisons aussi que

si cette question ne vous paraît pas totalement stupide, vous pourrez retrouver

textes, sons et images sur mon blog, où il est facile d’entrer avec un moteur

de recherche, en indiquant 3 mots : monde, fraternel et mortier,

comme le mortier, pilonné à longueur de journées par les femmes et les

fillettes africaines, mortier aussi comme le liant, le trait d’union dans la

construction. Mortier, c’est aussi mon nom de famille : 3 mots

donc pour accéder au blog : monde, fraternel et mortier. Dès à présent,

vous y trouverez quelques textes sur notre voyage en duo, en accédant également

à un vaste reportage photos.

Bonjour

à toutes et bonjour à tous. Une superbe expédition

africaine « trait d’union », tel est l’intitulé de ma 39ème émission mensuelle de « Regards

du Sud », qui raconte une tournée de trois semaines en décembre dernier,

jalonnée d’une dizaine d’étapes du Mali au Burkina Faso. Précisons que cette

émission, porteuse d’espoir, a la modeste ambition d’ouvrir nos regards aux

dimensions du monde, avec une seule question, depuis plus de 4 ans : Comment

construire tous ensemble un monde plus fraternel ? Précisons aussi que

si cette question ne vous paraît pas totalement stupide, vous pourrez retrouver

textes, sons et images sur mon blog, où il est facile d’entrer avec un moteur

de recherche, en indiquant 3 mots : monde, fraternel et mortier,

comme le mortier, pilonné à longueur de journées par les femmes et les

fillettes africaines, mortier aussi comme le liant, le trait d’union dans la

construction. Mortier, c’est aussi mon nom de famille : 3 mots

donc pour accéder au blog : monde, fraternel et mortier. Dès à présent,

vous y trouverez quelques textes sur notre voyage en duo, en accédant également

à un vaste reportage photos.

L’intitulé

de cette émission dit l’essentiel : « Une superbe expédition

africaine trait d’union ». Ce fut une véritable expédition, elle fut

superbe, et, à mes yeux, superbement trait d’union. J’aurai pu

l’appeler de 36 autres façons, qui chacune aurait mis en exergue une des

multiples facettes de ce voyage : par ex. « Une tournée ‘Terre

nourricière et Humanisme’ » ou « Rencontres et retrouvailles »,

ou bien « Valeurs, Méthodes et Responsabilités », ou encore

« Sur les traces de mon frère », …ou tout simplement « Ultime

expédition africaine ». Eh bien, nous allons maintenant cheminer

ensemble au cœur de toutes ces

L’intitulé

de cette émission dit l’essentiel : « Une superbe expédition

africaine trait d’union ». Ce fut une véritable expédition, elle fut

superbe, et, à mes yeux, superbement trait d’union. J’aurai pu

l’appeler de 36 autres façons, qui chacune aurait mis en exergue une des

multiples facettes de ce voyage : par ex. « Une tournée ‘Terre

nourricière et Humanisme’ » ou « Rencontres et retrouvailles »,

ou bien « Valeurs, Méthodes et Responsabilités », ou encore

« Sur les traces de mon frère », …ou tout simplement « Ultime

expédition africaine ». Eh bien, nous allons maintenant cheminer

ensemble au cœur de toutes ces

facettes.

facettes.

Ainsi donc cette présente émission se veut multiple à la fois partage du voyage, schéma d’intervention, bilan, plaidoyer, mais aussi commentaires du reportage photo évoqué.

Quel fil directeur choisir, pour

vous faire partager, en peu de temps, l’Essentiel ? L’articulation

chronologique en trois phases, m’a paru la plus naturelle : la 1èrephase,

l’avant voyage avec la préparation, les motivations, les perspectives, la 2ème,

le voyage bien sûr, avec le déroulé des étapes successives, le

programmé

et l’inopiné, et enfin la 3ème, l’après-voyage avec les

enseignements tirés, les suites, les multiples interventions prévisibles, etc…

programmé

et l’inopiné, et enfin la 3ème, l’après-voyage avec les

enseignements tirés, les suites, les multiples interventions prévisibles, etc…

Que de choses à dire ! Aussi il me paraît plus raisonnable de dédoubler l’émission. Ce mois-ci, pour la 39ème, je vous propose donc d’effectuer ensemble la partie malienne de notre voyage, en nous réservant la partie burkinabè pour la 40ème émission. Plusieurs mois se sont écoulées depuis la précédente émission, ce qui s’explique essentiellement par deux bonnes raisons, d’une part une préparation énorme de ce voyage, d’autre part une priorité, bien naturelle, donnée à la famille, avec notamment beaucoup de bonheur dans « l’art d’être grand-père » et aussi dans « l’art d’être gendre ».

I-L’AVANT VOYAGE

Arrêtons

nos batifolages et entrons donc maintenant dans la phase primordiale de

« l’Avant voyage » : Pourquoi ce voyage ? On dit

souvent « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait », eh

bien, à 64 ans je suis, me semble-t-il, à la charnière d’un temps où les

deux sont encore présents ensemble : le savoir et le pouvoir, alliés à un

troisième mousquetaire déterminant : le vouloir. Pourquoi ce voyage ?

On pourrait aussi s’appuyer sur la coutume africaine qui récapitule souvent

la vie en 4 cycles : l’initiation, l’action, la transmission et la

sagesse. Dans cet esprit, ce voyage se veut aussi, pour moi, un rite de

changement d’état, changement de cycle entre le temps de l’action et celui de

la transmission.

Arrêtons

nos batifolages et entrons donc maintenant dans la phase primordiale de

« l’Avant voyage » : Pourquoi ce voyage ? On dit

souvent « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait », eh

bien, à 64 ans je suis, me semble-t-il, à la charnière d’un temps où les

deux sont encore présents ensemble : le savoir et le pouvoir, alliés à un

troisième mousquetaire déterminant : le vouloir. Pourquoi ce voyage ?

On pourrait aussi s’appuyer sur la coutume africaine qui récapitule souvent

la vie en 4 cycles : l’initiation, l’action, la transmission et la

sagesse. Dans cet esprit, ce voyage se veut aussi, pour moi, un rite de

changement d’état, changement de cycle entre le temps de l’action et celui de

la transmission.

Pourquoi ce voyage ? Eh bien, de façon plus concrète, je vais reprendre brièvement, en vrac et en cascade, quelques extraits de mes écrits préparatoires adressés aux amis d’ici et de là-bas. Je disais donc :

-à l’été 1967, jeune étudiant, j’avais organisé une première expédition, de deux mois, avec mon grand copain d’école, mon frère jumeau « adoptif », Jean-Louis Giordano, dit Gigi, à travers le Canada, les USA et le Mexique, où un stage au fond d’une mine de charbon nous attendait ; cette année 2008, 41 ans après, j’embarque à nouveau avec Gigi, pour une aventure humaine, en duo, de trois semaines en Afrique noire, qui sera sans aucun doute, le dernier long voyage africain organisé par mes soins,

-nous sommes donc deux anciens, deux grands-pères, en voyage personnel, d’abord à l’écoute fraternelle des africains, mais aussi en étant porteurs, l’un et l’autre, de ce que nous sommes, de ce que nous avons vécu, de nos projets, de nos engagements passés, engagements présents, en responsabilité bénévole tous les deux à l’association « Terre et Humanisme » de Pierre Rabhi, à priori ouverts et disponibles pour des échanges et des interventions possibles sur des sujets multiples. Peut-être faut-il préciser que nous sommes tous les deux ingénieurs (retraités). Gigi, est également titulaire d’un doctorat en mathématiques appliquées sur les problèmes de complexité, il enseigne encore sur ces questions à notre Ecole Centrale de Paris (conduite de projets, prise en compte de la dimension culturelle…). Quant à moi, Jacques Mortier, «professionnel du bénévolat » depuis plus de 40 ans, j’ai aussi eu la chance de bénéficier d’une double formation, avec un cycle à Sciences Politiques de Paris, en 1967, sur les « Pays en Voie de Développement »,

-c’est donc un voyage « trait d’union », à multiples motivations : découverte de l’Afrique noire pour Gigi, retrouvailles et pèlerinage pour moi avec ce 10ème voyage sur le continent africain, amitiés, échanges, partage, suivi ou accompagnement de projets, voyage-immersion, voyage-rencontres en particulier avec des jeunes…dans le même esprit que les précédents décrits sur mon blog,

-je faisais aussi des propositions : nous serons à disposition pour échanger, partager avec enseignants, collégiens, ou villageois,... Compte tenu de nos « âges » d’adultes bien mûrs…, nous devrions pouvoir nous adapter sans trop de mal, si nécessaire, aussi bien au niveau des sujets laïcs ou non, que des modes d’échanges : débats, interpellations, interventions,…

-j’écrivais aussi qu’au cours de l’intense

préparation : la composante « crises alimentaires » a

pris, de plus en plus d’importance et sera, sans aucun doute, le fil directeur

de notre voyage.

-j’écrivais aussi qu’au cours de l’intense

préparation : la composante « crises alimentaires » a

pris, de plus en plus d’importance et sera, sans aucun doute, le fil directeur

de notre voyage.

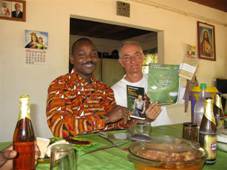

C’est dans cette perspective, que j’ai préparé une douzaine de kit-cadeaux, intégrant le dernier ouvrage de Pierre Rabhi, intitulé « Manifeste pour la Terre et l’Humanisme » aux éditions «Actes Sud ». Merci donc à l’entreprise « Nature et Découvertes » qui a appuyé l’édition de cet ouvrage et m’a approvisionné gracieusement, merci à « Kokopelli », remarquable conservatoire de semences qui a fait de même pour des graines de semences, des semences de vie.

-j’écrivais encore : ...convaincu de la puissance des

« réseaux » fondés sur des relations de confiance entre personnes en

responsabilité, donc porteuses potentielles de démultiplication, j‘ai choisi de

jouer à l’homme-orchestre et de porter lors

de ce voyage de nombreuses casquettes, celle de « Terre et

Humanisme », d’Eau Vive, de Kokopelli, de chrétien engagé, de citoyen du

monde, d’astronome passionné

des « cieux », d’animateur de radio

humaniste, et encore d’autres. J’ai choisi de m’appuyer sur quatre

« entités amies », actives ici et en Afrique, qui partagent

toutes, me semble-t-il, les mêmes valeurs essentielles avec un engagement

très fort au service des Paysans et des populations : les associations Terre

et Humanisme et Eau Vive, la communauté Emmaüs de l’abbé

Pierre, communauté Lescar Pau en relation avec l’AIDMR (Association Interzones

de Développement Rural) au Burkina Faso et 4ème entité, l’Eglise,

précisons bien l’Eglise de Vatican II, celle qui est généreuse, ouverte sur le

monde et non intégriste bien sûr, avec ses multiples composantes, fidèles aux

valeurs évangéliques (CCFD, CARITAS, OCADES, Paroisses, Séminaires,

Missionnaires d’Afrique,…), en particulier avec le Père blanc Maurice Oudet,

depuis 40 ans au Burkina Faso, grand défenseur des paysans du Sud, et qui

illustre à merveille que l’Eglise en Afrique est, comme beaucoup le pensent, la

première ONG du continent,

des « cieux », d’animateur de radio

humaniste, et encore d’autres. J’ai choisi de m’appuyer sur quatre

« entités amies », actives ici et en Afrique, qui partagent

toutes, me semble-t-il, les mêmes valeurs essentielles avec un engagement

très fort au service des Paysans et des populations : les associations Terre

et Humanisme et Eau Vive, la communauté Emmaüs de l’abbé

Pierre, communauté Lescar Pau en relation avec l’AIDMR (Association Interzones

de Développement Rural) au Burkina Faso et 4ème entité, l’Eglise,

précisons bien l’Eglise de Vatican II, celle qui est généreuse, ouverte sur le

monde et non intégriste bien sûr, avec ses multiples composantes, fidèles aux

valeurs évangéliques (CCFD, CARITAS, OCADES, Paroisses, Séminaires,

Missionnaires d’Afrique,…), en particulier avec le Père blanc Maurice Oudet,

depuis 40 ans au Burkina Faso, grand défenseur des paysans du Sud, et qui

illustre à merveille que l’Eglise en Afrique est, comme beaucoup le pensent, la

première ONG du continent,

-et je voulais, au cours de ce

voyage, valider une idée, qui me paraît essentielle, et que j’ai souvent

exprimée ainsi, lors de débats, interpellations, plaidoyers, ou autres : pour

avancer au plus vite vers ce nouveau monde espéré, où le « manger propre et le boire potable » serait un impératif éthique prioritaire, ma conviction s’exprime par le

proverbe africain : « Si les bouches des fourmis s’unissaient, elles

transporteraient un

éléphant ». Chacun d’entre nous, avec ses qualités et ses faiblesses, suit son

cheminement de vie, apporte plus ou moins, sa « petite goutte d’eau » à cette avancée. Et, il est urgent que

éléphant ». Chacun d’entre nous, avec ses qualités et ses faiblesses, suit son

cheminement de vie, apporte plus ou moins, sa « petite goutte d’eau » à cette avancée. Et, il est urgent que

toutes les précieuses « petites gouttes d’eau »

dans le monde, émanant d’admirables consciences individuelles disséminées un

peu partout, tous les « petits ou grands ruisseaux », provenant

d’associations, de collectifs d’associations, ou de collectifs humains de

toutes natures, il est urgentissime que toutes ces gouttes d’eau, tous ces

ruisseaux, tous ces innombrables réseaux, qui n’ont individuellement hélas

aucun poids « Politique » significatif, collaborent intelligemment et

s’unissent sur l’Essentiel pour déboucher sur un magnifique fleuve d’Humanité.

Quand j’évoque le poids Politique, il s’agit bien sûr de Politique avec un

grand P, et c’est relatif au Vivre Ensemble.

toutes les précieuses « petites gouttes d’eau »

dans le monde, émanant d’admirables consciences individuelles disséminées un

peu partout, tous les « petits ou grands ruisseaux », provenant

d’associations, de collectifs d’associations, ou de collectifs humains de

toutes natures, il est urgentissime que toutes ces gouttes d’eau, tous ces

ruisseaux, tous ces innombrables réseaux, qui n’ont individuellement hélas

aucun poids « Politique » significatif, collaborent intelligemment et

s’unissent sur l’Essentiel pour déboucher sur un magnifique fleuve d’Humanité.

Quand j’évoque le poids Politique, il s’agit bien sûr de Politique avec un

grand P, et c’est relatif au Vivre Ensemble.

Voilà, j’imagine qu’à travers ces divers extraits choisis, vous avez

maintenant une idée de l’esprit de ce voyage en ce qui me concerne, de

l’importance attachée à cette préparation « en réseau » et aussi déjà

de la tonalité de la prochaine émission. Quant à l’ami Gigi, une émission

ultérieure devrait peut-être raconter, avec ses mots et son propre regard, sa

préparation, son apprentissage et sa découverte de l’Afrique noire.

Il est temps d’entrer dans la deuxième phase : le déroulement du

voyage.

![]()

Avant de décoller, je vous propose une 1ère pause musicale…

II-VOYAGE (images http://picasaweb.google.fr/jacques.mortier/ExpedAfrik2008)

Profitons maintenant de notre vol vers le Mali pour

évoquer quelques traits caractéristiques de ce voyage. La première image du

diaporama évoqué, accessible par mon blog, est une carte qui résume cette tournée africaine de trois

semaines, en une dizaine d’étapes à travers le Mali et le Burkina Faso, étapes

à la fois chez des amis, pour la plupart

venus en France, et également

« chez les amis des amis ». Il apparaît qu’en fait, le gîte et le

couvert ont été essentiellement assurés au coeur de communautés chrétiennes,

qui font toutes de l’agriculture vivrière, d’une part pour assurer, au moins

partiellement, leur nourriture, d’autre part pour réduire leurs dépenses et

ainsi mieux équilibrer leurs budgets. Pour le transport, nous avons été

globalement fidèles aux transports publics de base, y compris les minibus et

taxis collectifs rustiques, qui partent sur les pistes quand c’est plein.

venus en France, et également

« chez les amis des amis ». Il apparaît qu’en fait, le gîte et le

couvert ont été essentiellement assurés au coeur de communautés chrétiennes,

qui font toutes de l’agriculture vivrière, d’une part pour assurer, au moins

partiellement, leur nourriture, d’autre part pour réduire leurs dépenses et

ainsi mieux équilibrer leurs budgets. Pour le transport, nous avons été

globalement fidèles aux transports publics de base, y compris les minibus et

taxis collectifs rustiques, qui partent sur les pistes quand c’est plein.

MALI

1-Bamako (étape

de 2 jours/3 nuits) :

Avant

d’atterrir à la capitale Bamako, le Niger apparaît comme un long serpent. Son joli nom en

bambara est « djoliba » et signifie « fleuve rouge, fleuve

sang », et aussi « fleuve abondant qui nourrit ». En vues aériennes, la silhouette impressionnante de la

Banque des Etats d’Afrique de l’Ouest indique le

centre de la ville. L’accueil à Bamako fut contrasté, rude

à l’aéroport avec un 36°C sur le tarmac, mais accueil surtout remarquable, avec

de très riches échanges, au sein de la communauté des Frères du Sacré Cœur,

au quartier Bako Djikoroni, sur la rive droite et tout près du fleuve. Cette

congrégation, que j’ai bien connue au Burkina Faso, a vocation éducative, en

particulier pour offrir une 2ème chance, et regroupe à Bamako une

dizaine de Frères, enseignants, proviseur de lycée, principal de collège. Elle

abrite également son provincial Donat Dena, responsable de la congrégation pour toute l’Afrique de

l’Ouest.

centre de la ville. L’accueil à Bamako fut contrasté, rude

à l’aéroport avec un 36°C sur le tarmac, mais accueil surtout remarquable, avec

de très riches échanges, au sein de la communauté des Frères du Sacré Cœur,

au quartier Bako Djikoroni, sur la rive droite et tout près du fleuve. Cette

congrégation, que j’ai bien connue au Burkina Faso, a vocation éducative, en

particulier pour offrir une 2ème chance, et regroupe à Bamako une

dizaine de Frères, enseignants, proviseur de lycée, principal de collège. Elle

abrite également son provincial Donat Dena, responsable de la congrégation pour toute l’Afrique de

l’Ouest.

Dès la 1ère journée à Bamako, il a été possible

d’initier un mini réseau en organisant une belle rencontre préméditée, avec Alain Ky Zerbo, responsable d’Eau Vive pour le Mali, Oumar

Diabaté, vétérinaire et maraîcher bio, de « Terre et Humanisme »

Mali, qui venait le jour même d’inaugurer la 1ère AMAP du Mali, et

peut-être aussi d’Afrique de l’Ouest, et bien sûr la communauté des

Dès la 1ère journée à Bamako, il a été possible

d’initier un mini réseau en organisant une belle rencontre préméditée, avec Alain Ky Zerbo, responsable d’Eau Vive pour le Mali, Oumar

Diabaté, vétérinaire et maraîcher bio, de « Terre et Humanisme »

Mali, qui venait le jour même d’inaugurer la 1ère AMAP du Mali, et

peut-être aussi d’Afrique de l’Ouest, et bien sûr la communauté des

Frères du Sacré Cœur avec René Sagara, proviseur de lycée et

responsable de la communauté de Bamako. La

question alimentaire étant un objectif très important de ce voyage, de

nombreuses images « agricoles » rythment le diaporama avec des

planches de culture alimentaire et la remise d’une douzaine de kits-cadeaux

évoqués (ouvrage, revues et graines de semences de vie, associant donc

l’éthique, les méthodes agro écologiques et le concret des semences de vie).

Par ailleurs une soirée réunissant toute la communauté a été animée par mes

soins, avec une initiation astronomique grâce à de belles images, initiation

« aux merveilles du cosmos » et à la « création du monde »,

c’est-à-dire à l’environnement de notre planète et de notre humanité.

Frères du Sacré Cœur avec René Sagara, proviseur de lycée et

responsable de la communauté de Bamako. La

question alimentaire étant un objectif très important de ce voyage, de

nombreuses images « agricoles » rythment le diaporama avec des

planches de culture alimentaire et la remise d’une douzaine de kits-cadeaux

évoqués (ouvrage, revues et graines de semences de vie, associant donc

l’éthique, les méthodes agro écologiques et le concret des semences de vie).

Par ailleurs une soirée réunissant toute la communauté a été animée par mes

soins, avec une initiation astronomique grâce à de belles images, initiation

« aux merveilles du cosmos » et à la « création du monde »,

c’est-à-dire à l’environnement de notre planète et de notre humanité.

Ensuite

départ de Bamako en bus pour Ségou, avec une attente toujours incertaine à la

gare routière.

2-Ségou (une étape de 1,5 j/2 n) : une étape essentielle pour

moi, espérée depuis longtemps « sur les traces de mon frère »,

puisque André, « Dédé », mon aîné de 14 mois, mon presque jumeau, a été

enseignant-coopérant, à la Mission catholique de Ségou durant deux années

scolaires, de septembre 1966 à juin 1968, il y a plus de 40 ans. Et, quelques

années plus tard, hélas, en 1974, à 30 ans, il se tuait en deltaplane, en étant

une des toutes premières victimes de cet

2-Ségou (une étape de 1,5 j/2 n) : une étape essentielle pour

moi, espérée depuis longtemps « sur les traces de mon frère »,

puisque André, « Dédé », mon aîné de 14 mois, mon presque jumeau, a été

enseignant-coopérant, à la Mission catholique de Ségou durant deux années

scolaires, de septembre 1966 à juin 1968, il y a plus de 40 ans. Et, quelques

années plus tard, hélas, en 1974, à 30 ans, il se tuait en deltaplane, en étant

une des toutes premières victimes de cet

engin volant, il y a donc 35 ans. Cette étape se voulait

« communion fraternelle » en m’immergeant dans un environnement qu’il

avait fréquenté et beaucoup aimé et en essayant de retrouver des personnes qui

l’avaient connu. Je disposais du courrier que nous échangions ainsi que de

photos de lui à cette époque. Nous logions au Centre AB Gabriel Cissé, là où

était jadis la Mission, à proximité de la Cathédrale. Nous

engin volant, il y a donc 35 ans. Cette étape se voulait

« communion fraternelle » en m’immergeant dans un environnement qu’il

avait fréquenté et beaucoup aimé et en essayant de retrouver des personnes qui

l’avaient connu. Je disposais du courrier que nous échangions ainsi que de

photos de lui à cette époque. Nous logions au Centre AB Gabriel Cissé, là où

était jadis la Mission, à proximité de la Cathédrale. Nous

avons beaucoup flâné dans Ségou, au bord du Niger, nous

avons aussi capté de magnifiques visages souriants dans les ruelles, nous avons

traversé le fleuve, le djoliba en pinasse avec notre pilote Fah, pour aller à

la rencontre des potières du village de

Kalabougou. C’est là que l’ami Gigi a

mangé son premier tô, rustique à souhait. C’est le repas de base, une pâte

composée de farine de mil, la seule variable étant la sauce gluante qui lui

donne goût : oseille, feuille de baobab ou autre. Il faut maintenant en

venir à l’Essentiel, j’ai eu la chance

de retrouver 5/6 personnes qui avaient connu mon frère et ce furent des

rencontres bouleversantes, surtout pour moi. Apprenant par ma voix, le décès de

mon frère Dédé, j’ai reçu d’émouvantes condoléances, comme si cela venait juste

d’arriver et je me suis retrouvé

avons beaucoup flâné dans Ségou, au bord du Niger, nous

avons aussi capté de magnifiques visages souriants dans les ruelles, nous avons

traversé le fleuve, le djoliba en pinasse avec notre pilote Fah, pour aller à

la rencontre des potières du village de

Kalabougou. C’est là que l’ami Gigi a

mangé son premier tô, rustique à souhait. C’est le repas de base, une pâte

composée de farine de mil, la seule variable étant la sauce gluante qui lui

donne goût : oseille, feuille de baobab ou autre. Il faut maintenant en

venir à l’Essentiel, j’ai eu la chance

de retrouver 5/6 personnes qui avaient connu mon frère et ce furent des

rencontres bouleversantes, surtout pour moi. Apprenant par ma voix, le décès de

mon frère Dédé, j’ai reçu d’émouvantes condoléances, comme si cela venait juste

d’arriver et je me suis retrouvé

dans le même état d’esprit qu’il y a 35 ans. Un ancien

élève, disant et répétant à plusieurs reprises : quel dommage, quel

dommage …Rudes et magnifiques moments, où je n’ai pu retenir

dans le même état d’esprit qu’il y a 35 ans. Un ancien

élève, disant et répétant à plusieurs reprises : quel dommage, quel

dommage …Rudes et magnifiques moments, où je n’ai pu retenir

mes larmes. Merci pour ces partages de vie, à Jacqueline, Colette, Léopold, Firmin

au téléphone, et puis Alain plus tard à San, et aussi Théophile que j’ai visité

au retour en France. Merci pour vos sympathiques témoignages, merci aussi à

tous ceux qui se sont associés à cette quête fraternelle : Josepha,

Cyprien, Evariste,… J’étais persuadé que l’école, où mon frère avait enseigné,

avait été détruite au moment de la construction du centre Gabriel Cissé où nous

étions hébergés, et, la veille du départ de Ségou, j’ai appris qu’elle était

toujours debout, tout à côté du stade, et j’ai donc pu, à 6h du matin, aller

photographier ces salles de classe. Le gardien de nuit m’a, très gentiment, ouvert les salles

qui n’avaient pas fondamentalement changé ces dernières dizaines d’années. Là

aussi, cette visite, dans la paix du

mes larmes. Merci pour ces partages de vie, à Jacqueline, Colette, Léopold, Firmin

au téléphone, et puis Alain plus tard à San, et aussi Théophile que j’ai visité

au retour en France. Merci pour vos sympathiques témoignages, merci aussi à

tous ceux qui se sont associés à cette quête fraternelle : Josepha,

Cyprien, Evariste,… J’étais persuadé que l’école, où mon frère avait enseigné,

avait été détruite au moment de la construction du centre Gabriel Cissé où nous

étions hébergés, et, la veille du départ de Ségou, j’ai appris qu’elle était

toujours debout, tout à côté du stade, et j’ai donc pu, à 6h du matin, aller

photographier ces salles de classe. Le gardien de nuit m’a, très gentiment, ouvert les salles

qui n’avaient pas fondamentalement changé ces dernières dizaines d’années. Là

aussi, cette visite, dans la paix du

petit matin, fut bouleversante, comme jamais je n’aurais pu

petit matin, fut bouleversante, comme jamais je n’aurais pu

l’imaginer. Et, en quittant l’école, sur le stade voisin,

une fillette portant un plat de poissons sur la tête, m’offrit un lumineux

sourire esquissé. Après cette extraordinaire étape, qui, à elle seule, aurait

justifié à mes yeux, un tel voyage, nous rejoignons ensuite, en ce dimanche

matin, une des gares routières de Ségou pour poursuivre vers Dobwo et l’ami

Emmanuel, avec une étape surprise à San. Nous utilisons les transports publics

réguliers avec un horaire prévu, et un spectacle toujours renouvelé, dont je ne

me lasse jamais : défilé des paysages de brousse, villages animés,

mosquées … avec les petits commerces de survie à chaque arrêt.

l’imaginer. Et, en quittant l’école, sur le stade voisin,

une fillette portant un plat de poissons sur la tête, m’offrit un lumineux

sourire esquissé. Après cette extraordinaire étape, qui, à elle seule, aurait

justifié à mes yeux, un tel voyage, nous rejoignons ensuite, en ce dimanche

matin, une des gares routières de Ségou pour poursuivre vers Dobwo et l’ami

Emmanuel, avec une étape surprise à San. Nous utilisons les transports publics

réguliers avec un horaire prévu, et un spectacle toujours renouvelé, dont je ne

me lasse jamais : défilé des paysages de brousse, villages animés,

mosquées … avec les petits commerces de survie à chaque arrêt.

2bis-San (1/2 j) : sur la route de Dobwo, une escale

supplémentaire a été programmée à la

2bis-San (1/2 j) : sur la route de Dobwo, une escale

supplémentaire a été programmée à la

ville de San, car l’ordination d’un prêtre, le 135ème prêtre malien, Matthias Dabou, donne lieu à une grande fête et un immense repas

collectif rassemblant une partie importante de l’Eglise famille du Mali, dans

ce pays majoritairement musulman. Mon frère avait, quant à lui, assisté le 9

mars 1968, à l’ordination du 14ème prêtre malien, à Kolongo, Théophile Diallo,

et m’avait longuement décrit cette belle journée. Le bus nous emmènera de Dobwo

à San, juste à l’heure du repas. Trois des six évêques du Mali sont présents à

San, notamment l’évêque dogon de Mopti que nous verrons à nouveau longuement

plus tard. Et ce fut une occasion exceptionnelle d’échanger avec des jeunes,

des clercs, des laïcs, des autorités, de retrouver l’ami Emmanuel, qui nous

acheminera jusqu’à notre prochaine étape Dobwo, son champ d’action actuel.

ville de San, car l’ordination d’un prêtre, le 135ème prêtre malien, Matthias Dabou, donne lieu à une grande fête et un immense repas

collectif rassemblant une partie importante de l’Eglise famille du Mali, dans

ce pays majoritairement musulman. Mon frère avait, quant à lui, assisté le 9

mars 1968, à l’ordination du 14ème prêtre malien, à Kolongo, Théophile Diallo,

et m’avait longuement décrit cette belle journée. Le bus nous emmènera de Dobwo

à San, juste à l’heure du repas. Trois des six évêques du Mali sont présents à

San, notamment l’évêque dogon de Mopti que nous verrons à nouveau longuement

plus tard. Et ce fut une occasion exceptionnelle d’échanger avec des jeunes,

des clercs, des laïcs, des autorités, de retrouver l’ami Emmanuel, qui nous

acheminera jusqu’à notre prochaine étape Dobwo, son champ d’action actuel.

3-Dobwo (1 j/2 n) : Pourquoi cette étape de Dobwo ?

D’abord pour sacrifier à l‘amitié, puisque j’ai connu le Frère malien Emmanuel

Dakouo des Frères du Sacré Coeur, qui avait la responsabilité du CAF de Toma au

3-Dobwo (1 j/2 n) : Pourquoi cette étape de Dobwo ?

D’abord pour sacrifier à l‘amitié, puisque j’ai connu le Frère malien Emmanuel

Dakouo des Frères du Sacré Coeur, qui avait la responsabilité du CAF de Toma au

Burkina, avant de prendre celle du CAF de Dobwo au Mali.

Emmanuel est venu nous rendre visite dans les Pyrénées avec Laurent Mouchague,

que j’ai eu la joie de mettre en relation avec lui. D’ailleurs la 37ème émission évoquait cette belle histoire au Mali et au Burkina Faso. J’avais donc

vu des images de Dobwo, mais je n’imaginais pas du tout que c’était aussi

important que cela, puisqu’en fait, il y a à la fois le CAF avec 187

collégiennes et collégiens, une école de catéchistes, où sont formés durant

quatre années à temps plein, une dizaine de couples qui seront ensuite envoyés

en mission dans les villages. Il y a également un juvénat pour préparer une

trentaine de jeunes collégiennes à la vie religieuse, et de même un juvénat

pour les garçons. Les terrains et installations représentent, je crois une

quarantaine d’hectares, dont pas mal en cultures (maraîchages et arbres

fruitiers donnant mangues, pamplemousses, oranges, citrons, bananes, dattes).

Les images montrent clairement

Burkina, avant de prendre celle du CAF de Dobwo au Mali.

Emmanuel est venu nous rendre visite dans les Pyrénées avec Laurent Mouchague,

que j’ai eu la joie de mettre en relation avec lui. D’ailleurs la 37ème émission évoquait cette belle histoire au Mali et au Burkina Faso. J’avais donc

vu des images de Dobwo, mais je n’imaginais pas du tout que c’était aussi

important que cela, puisqu’en fait, il y a à la fois le CAF avec 187

collégiennes et collégiens, une école de catéchistes, où sont formés durant

quatre années à temps plein, une dizaine de couples qui seront ensuite envoyés

en mission dans les villages. Il y a également un juvénat pour préparer une

trentaine de jeunes collégiennes à la vie religieuse, et de même un juvénat

pour les garçons. Les terrains et installations représentent, je crois une

quarantaine d’hectares, dont pas mal en cultures (maraîchages et arbres

fruitiers donnant mangues, pamplemousses, oranges, citrons, bananes, dattes).

Les images montrent clairement

que, comme je l’ai déjà exprimé, l’agriculture a une place

très importante dans chaque structure éducative.

que, comme je l’ai déjà exprimé, l’agriculture a une place

très importante dans chaque structure éducative.

Dès

l’arrivée ce qui distingue Dobwo d’autres lieux, c’est qu’il y a profusion de chevaux au

lieu des ânes habituels, qui tirent des carrioles tous usages qui sont souvent

joliment décorées. Dobwo est un village qui fait partie de la commune de Bénana

et de la paroisse de Mandiakuy, village natal d’Emmanuel. Parmi toutes nos

étapes avec hébergement, c’est la seule où il n’y a ni réseau électrique, ni

réseau téléphonique, ni internet bien sûr, par contre à certains endroits très

précis, le téléphone portable de certains fournisseurs

fonctionne. Quant à l’eau, il y a forages et châteaux

d’eau, et dispositif classique de filtrage d’eau pour les besoins de

consommation. Personnellement, je n’ai presque pas fait attention à ces

absences de réseaux de base, à cette frugale économie de moyens, dans la

mesure, où j’ai trouvé, lors de ce voyage, qu’il y avait comme l’illustrent

certaines images, beaucoup plus qu’avant des blocs

« panneaux photovoltaïques accouplées à batteries en charge » et la

fonctionne. Quant à l’eau, il y a forages et châteaux

d’eau, et dispositif classique de filtrage d’eau pour les besoins de

consommation. Personnellement, je n’ai presque pas fait attention à ces

absences de réseaux de base, à cette frugale économie de moyens, dans la

mesure, où j’ai trouvé, lors de ce voyage, qu’il y avait comme l’illustrent

certaines images, beaucoup plus qu’avant des blocs

« panneaux photovoltaïques accouplées à batteries en charge » et la

suite logique « batteries

en décharge dans tubes néon », pour

les usages nocturnes (par ex. devoirs du soir, repas,..). Il y a également des

antennes paraboliques pour recevoir la télévision.

suite logique « batteries

en décharge dans tubes néon », pour

les usages nocturnes (par ex. devoirs du soir, repas,..). Il y a également des

antennes paraboliques pour recevoir la télévision.

Le

lundi 8 décembre ici, c’est la tabaski, la grande fête musulmane du

« mouton », commémorant le sacrifice d’Abraham. En fait tout le

monde, musulmans, chrétiens, participent à la fête commune, sauf les pauvres

moutons sacrifiés en la circonstance. Emmanuel nous emmène donc dans son

village à Mandiakuy chez sa famille, voir sa

maman, très vive pour son nombre

conséquent de printemps. C’est toujours émouvant de voir des intellectuels de

haute pointure et de grande humanité, comme Emmanuel, nous présenter leur papa

et/ou leur maman, qui, le plus souvent, ne sont pas allés à l’école et ne

parlent pas le français. Nous visitons l’église

de Mandiakuy qui est l’une des plus

grandes du Mali, pouvant contenir plus de 2000 personnes, avec deux tours de 50

m de haut en banco, et qui a 50 ans d’âge. C’est le Père blanc Verspieren, qui

l’a bâti jadis, ce Père, expert en agronomie, est aussi connu pour avoir, il y

a des dizaines d’années, créé, dans sa lutte contre la sécheresse, un village

entier d’avant-garde, Teriya Bugu, situé entre Bla et San, un village avec

école, dispensaire, pépinières, le tout fonctionnant grâce aux énergies

renouvelables. L’aventure continue actuellement avec un centre de tourisme

solidaire et de développement rural. Nous apprécions aussi à Mandiakuy de

visiter les amis d’Emmanuel dans cette ambiance de fête fériée.

A Dobwo, trois Frères forment la communauté des FSC

Raphaël, Eric et Emmanuel. Trois Sœurs sont en charge du juvénat des jeunes

filles, avec la responsable Sœur Augustine, également professeur de

A Dobwo, trois Frères forment la communauté des FSC

Raphaël, Eric et Emmanuel. Trois Sœurs sont en charge du juvénat des jeunes

filles, avec la responsable Sœur Augustine, également professeur de

français au CAF. Et, il y a aussi chapelles et église, avec

de belles célébrations communautaires, qui m’étaient assez familières, et j’ai

admiré la patience de Gigi, nettement moins habitué, mais qui en a également

largement bénéficié…

français au CAF. Et, il y a aussi chapelles et église, avec

de belles célébrations communautaires, qui m’étaient assez familières, et j’ai

admiré la patience de Gigi, nettement moins habitué, mais qui en a également

largement bénéficié…

Quelques

points forts à Dobwo : une lettre plaidoyer touchante du cuisinier

Boniface, sollicitant une aide pour un orphelin qu’il élève avec ses

enfants ; une belle soirée à la communauté avec connaissance réciproque, où nos

familles étaient présentes, où Gigi a parlé de son milieu marseillais très

modeste, et même pauvre, d’Armande et de Marius, ses parents, que j’ai bien

connus et qui sont partis il y a déjà longtemps. Mon poème sur la

« Fraternité », exprimé dans une précédente émission, était, à mes

yeux, à l’unisson des sentiments ressentis dans cette lumineuse soirée de

bonheur partagé, sur le même petit nuage. Le lendemain, reprise des cours pour

tous après la fête, avec la traditionnelle

montée du drapeau et l’hymne national.

Ensuite, Emmanuel nous a invités à nous adresser l’un après l’autre, à tous les

élèves et professeurs rassemblés : chacun, à sa façon, s’est présenté et

a, me semble-t-il, su trouver les mots d’encouragement, de fraternité et d’humanité.

Et puis, Emmanuel nous a conduit sur la route de Mopti, où, exceptionnellement

sans aucune attente, nous avons immédiatement pris le bus public vers Mopti,

Sévaré sa banlieue et le pays dogon.

![]()

Le pays dogon se mérite, aussi pour y entrer en musique je vous propose une nouvelle pause musicale…

4-Pays dogon (2,5 j/3 n ) : Pourquoi cette étape ? Tout

simplement pour découvrir en direct cette fameuse culture dogon, qui a séduit

dès son premier séjour en 1931, l’ethnologue Marcel Griaule, lequel l’a

restitué en 1948, à sa façon, dans un ouvrage fondateur « Dieu

d’eau ». Il s’agit d’un livre charnière dans l’ethnologie contemporaine,

qui, et je cite, « redresse le regard de l’Européen, l’amène à voir

l’autre, l’indigène, le primitif, comme le dépositaire d’une culture cohérente,

en tous points comparable à celle du monde, dit développé… En fait il annonce

et montre que l’esprit souffle dans toutes les têtes. Une leçon d’humilité qui

n’a pas d’âge ». J’ai beaucoup lu, vu de nombreux reportages et diverses

videos sur cette culture dogon. La falaise de Bandiagara, Sangha, sont

longtemps restés pour moi des mots magiques et nous sommes dans le car qui nous

emmène vers ce pays dogon.

C’est l’ami burkinabè André Ouedraogo et son réseau « d’amis

des amis », qui nous a mis en relation avec Jean Somboro, le vicaire

général du diocèse malien de Mopti. Mais, suite à quelques difficultés

téléphoniques, nous chercherons longuement en taxi l’évêché de Mopti, méconnu

de tous, nous semble-t-il, avant d’y être très bien accueilli par l’évêque

dogon Georges Fonghoro, que nous avions déjà salué à San. Nous avons alors

appris qu’il aurait suffi de demander « le chef des chrétiens » pour

que tout le monde nous indique immédiatement le lieu recherché. Nous échangeons

sur notre voyage et rapidement, nous découvrons que nous avions un grand ami

commun, récemment décédé, Mgr François Saint Macary, archevêque de Rennes, qui

nous avait mariés et que l’évêque dogon avait sympathiquement visité toute une

semaine en Bretagne, l’Ille et Vilaine et Mopti étant jumelés. Par hasard à

nouveau, dans la

C’est l’ami burkinabè André Ouedraogo et son réseau « d’amis

des amis », qui nous a mis en relation avec Jean Somboro, le vicaire

général du diocèse malien de Mopti. Mais, suite à quelques difficultés

téléphoniques, nous chercherons longuement en taxi l’évêché de Mopti, méconnu

de tous, nous semble-t-il, avant d’y être très bien accueilli par l’évêque

dogon Georges Fonghoro, que nous avions déjà salué à San. Nous avons alors

appris qu’il aurait suffi de demander « le chef des chrétiens » pour

que tout le monde nous indique immédiatement le lieu recherché. Nous échangeons

sur notre voyage et rapidement, nous découvrons que nous avions un grand ami

commun, récemment décédé, Mgr François Saint Macary, archevêque de Rennes, qui

nous avait mariés et que l’évêque dogon avait sympathiquement visité toute une

semaine en Bretagne, l’Ille et Vilaine et Mopti étant jumelés. Par hasard à

nouveau, dans la

multitude de photos que j’emporte toujours, j’ai une photo

de notre ami, que je lui offre ainsi que l’ouvrage « Manifeste pour la

Terre et l’Humanisme » de Pierre Rabhi. Il a semble-t-il apprécié ces

gestes. Le monde est vraiment petit. Que de hasards en pays dogon et ailleurs

au cours de ce voyage. Einstein disait que le hasard, c’est « quand Dieu

vient incognito sur terre », les chrétiens parlent aussi de « signes

des temps ». Ensuite, nous allons nous installer pour quelques jours à la

mission de Sévaré,

multitude de photos que j’emporte toujours, j’ai une photo

de notre ami, que je lui offre ainsi que l’ouvrage « Manifeste pour la

Terre et l’Humanisme » de Pierre Rabhi. Il a semble-t-il apprécié ces

gestes. Le monde est vraiment petit. Que de hasards en pays dogon et ailleurs

au cours de ce voyage. Einstein disait que le hasard, c’est « quand Dieu

vient incognito sur terre », les chrétiens parlent aussi de « signes

des temps ». Ensuite, nous allons nous installer pour quelques jours à la

mission de Sévaré,

notre camp de base, à proximité immédiate de Mopti. Mopti, qui est quasiment une presqu’île, entourée d’eau. Mopti la « Venise

malienne » au confluent du Bani et du

Niger, appelée aussi la « ville du Poisson ». La communauté qui nous

accueille, est composée de trois prêtres, dont Jean le vicaire général, un

autre Jean stagiaire, futur prêtre et Abel Kassogué, qui sera notre guide en

pays dogon. Nous prenons aussi contact avec l’antenne d’Eau Vive à Sévaré, et

passons un moment avec son responsable Traoré Amadou, ainsi qu’avec Youssouf

Dao.

notre camp de base, à proximité immédiate de Mopti. Mopti, qui est quasiment une presqu’île, entourée d’eau. Mopti la « Venise

malienne » au confluent du Bani et du

Niger, appelée aussi la « ville du Poisson ». La communauté qui nous

accueille, est composée de trois prêtres, dont Jean le vicaire général, un

autre Jean stagiaire, futur prêtre et Abel Kassogué, qui sera notre guide en

pays dogon. Nous prenons aussi contact avec l’antenne d’Eau Vive à Sévaré, et

passons un moment avec son responsable Traoré Amadou, ainsi qu’avec Youssouf

Dao.

Après

une bonne nuit récupératrice à Sévaré et quelques photos matinales d’un gecko,

du veilleur de nuit, de la repasseuse, de bougainvillés, de vaches à bosse,

d’un lever de soleil, Abel nous entraîne à Mopti, cette Venise africaine, puis

nous faisons route vers le cœur du pays dogon : Bandiagara qui nous

accueille, à son

entrée, par un clin d’œil en affichant deux

objectifs : autosuffisance alimentaire et maîtrise de l’eau, reliant ainsi

le manger propre et local de « Terre et Humanisme » et le boire

potable « d’Eau Vive ». Depuis l’époque de Marcel Griaule, des

barrages ont été construits et la culture de

l’oignon a été largement développée sur

des planches à bordure en pierre, où le plus souvent la terre a été

entrée, par un clin d’œil en affichant deux

objectifs : autosuffisance alimentaire et maîtrise de l’eau, reliant ainsi

le manger propre et local de « Terre et Humanisme » et le boire

potable « d’Eau Vive ». Depuis l’époque de Marcel Griaule, des

barrages ont été construits et la culture de

l’oignon a été largement développée sur

des planches à bordure en pierre, où le plus souvent la terre a été

rapportée, en provenance d’ailleurs. Il est surprenant de

voir ces belles tâches de verdure, avec une intense agitation familiale pour

l’arrosage et le ramassage. Nous entrons à Sangha par un arc de triomphe

symbolique, à l’heure du marché. Abel nous y

présente sa maman, qui vient à pied, tous

les jours de marché, depuis son village natal de Tabitongo à une dizaine de

kms. Avec Abel, nous avons un guide dogon extraordinaire, qui est sur le

territoire de son ancienne paroisse, et nouvel hasard, en juillet 2008, il a

assuré les remplacements du curé aux Vans en Ardèche, quasiment au siège de

l’association « Terre et Humanisme ». Il a même visité l’église

romane du XIIème siècle de Saint Julien du Serre, village cher à mon

rapportée, en provenance d’ailleurs. Il est surprenant de

voir ces belles tâches de verdure, avec une intense agitation familiale pour

l’arrosage et le ramassage. Nous entrons à Sangha par un arc de triomphe

symbolique, à l’heure du marché. Abel nous y

présente sa maman, qui vient à pied, tous

les jours de marché, depuis son village natal de Tabitongo à une dizaine de

kms. Avec Abel, nous avons un guide dogon extraordinaire, qui est sur le

territoire de son ancienne paroisse, et nouvel hasard, en juillet 2008, il a

assuré les remplacements du curé aux Vans en Ardèche, quasiment au siège de

l’association « Terre et Humanisme ». Il a même visité l’église

romane du XIIème siècle de Saint Julien du Serre, village cher à mon

cœur, village de mes vacances enfantines et de mes ancêtres

maternels, village où reposent mes proches. Et nous avons, là aussi, à nouveau

des connaissances et amis communs, notamment l’ami évêque François Blondel. Que

le monde est vraiment petit !

cœur, village de mes vacances enfantines et de mes ancêtres

maternels, village où reposent mes proches. Et nous avons, là aussi, à nouveau

des connaissances et amis communs, notamment l’ami évêque François Blondel. Que

le monde est vraiment petit !

Les

paysages dogons sont saisissants avec la « falaise de Bandiagara »,

en grès ferrugineux, longue d’une

petite centaine de kilomètres et qui surplombe de quelques

300 à 400m, une plaine sablonneuse. Les dogons sont quelques 800 000 et

habitent dans 289 villages construits au pied

des falaises et aussi sur les éboulis. Ils

sont arrivés en plusieurs vagues au 12ème et au 14ème siècle, et ont chassé les tellems qui habitaient dans des cavités à flanc de falaise et qui,

eux-mêmes, avaient succédé aux prétellems, présents déjà à l’époque paléolithique. Les dogons

utilisent les anciennes habitations des tellem, au long des falaises, comme

caveaux pour leurs morts ; ils vont également, en jouant les acrobates, y

chercher du guano, pour nourrir leurs terres. Les chefs religieux des village

s’appellent les hogons, mais ils ont tendance à disparaître. Nous visitons le

village d’Ireli,

petite centaine de kilomètres et qui surplombe de quelques

300 à 400m, une plaine sablonneuse. Les dogons sont quelques 800 000 et

habitent dans 289 villages construits au pied

des falaises et aussi sur les éboulis. Ils

sont arrivés en plusieurs vagues au 12ème et au 14ème siècle, et ont chassé les tellems qui habitaient dans des cavités à flanc de falaise et qui,

eux-mêmes, avaient succédé aux prétellems, présents déjà à l’époque paléolithique. Les dogons

utilisent les anciennes habitations des tellem, au long des falaises, comme

caveaux pour leurs morts ; ils vont également, en jouant les acrobates, y

chercher du guano, pour nourrir leurs terres. Les chefs religieux des village

s’appellent les hogons, mais ils ont tendance à disparaître. Nous visitons le

village d’Ireli,

avec ses togunas, qui

sont les lieux où se réunissent les sages, lieux volontairement très bas de

plafond, dissuadant ainsi les brutales gesticulations et toutes violences. Il

existe des cases décorées d’animaux et de signes, selon les coutumes. Le grenier à mil, à la silhouette

avec ses togunas, qui

sont les lieux où se réunissent les sages, lieux volontairement très bas de

plafond, dissuadant ainsi les brutales gesticulations et toutes violences. Il

existe des cases décorées d’animaux et de signes, selon les coutumes. Le grenier à mil, à la silhouette

caractéristique de chaque ethnie, est le trésor matériel de chaque famille, mais les vrais

trésors, les productions les plus précieuses sont, dans la culture dogon, la

Parole, le Verbe et aussi les enfants. En revenant vers Sévaré, sur une piste

parfois hérissée de roches, où le passage au pas est vivement recommandé, nous

voyons des tables de divination, où des tiges de mil plantées au milieu d’arachides

éparpillées, sont piétinées la nuit par le renard roux, et permettent ainsi aux

grands initiés, dans la tradition dogon, d’interpréter les signes visibles sur

le sol. Puis le soleil se couche sur le plateau dogon, à l’heure où le paysan

rejoint son village, l’outil sur les épaules. Et, nous aussi, nous

caractéristique de chaque ethnie, est le trésor matériel de chaque famille, mais les vrais

trésors, les productions les plus précieuses sont, dans la culture dogon, la

Parole, le Verbe et aussi les enfants. En revenant vers Sévaré, sur une piste

parfois hérissée de roches, où le passage au pas est vivement recommandé, nous

voyons des tables de divination, où des tiges de mil plantées au milieu d’arachides

éparpillées, sont piétinées la nuit par le renard roux, et permettent ainsi aux

grands initiés, dans la tradition dogon, d’interpréter les signes visibles sur

le sol. Puis le soleil se couche sur le plateau dogon, à l’heure où le paysan

rejoint son village, l’outil sur les épaules. Et, nous aussi, nous

allons nous reposer avant une rude journée en perspective

entre le Mali et le Burkina Faso.

allons nous reposer avant une rude journée en perspective

entre le Mali et le Burkina Faso.

C’est donc juste avant cette redoutable et mémorable transition entre le Mali et le Burkina Faso que notre 39ème émission va s’achever. A priori, le mois prochain, nous devrions nous retrouver au Burkina Faso où nous évoquerons aussi, comme je le disais en introduction, « l’après-voyage, les enseignements tirés, les suites, les multiples interventions prévisibles, etc… ». Mais le papy que je suis très heureux d’être, n’a pas la totale maîtrise de son emploi du temps. Ne soyez donc pas étonnés si, d’aventure, je n’étais pas au rendez-vous, cela signifierait très probablement que l’art d’être grand-père, m’accapare encore plus que je ne pensais, pour ma plus grande joie. Mais ce serait partie remise pour le mois d’après. Sur ce, je vous souhaite un très fraternel bonsoir. Et à bientôt.

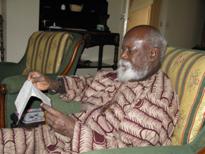

lectures...