![]()

Maurice Oudet au cœur des paysans du Sud

32ème émission, le 1er janvier 2008

Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette émission est donc diffusée présentement le 1er janvier 2008, aussi, j’ai plaisir, tout de suite, à souhaiter aux auditeurs et aussi aux lecteurs de mon blog, une excellente année 2008, pour vous-même et les vôtres, une année de paix, de joie, de santé, de courage et, bien sûr, de Fraternité.

Quelques

mots pour expliquer le choix de notre thème « Maurice Oudet au cœur des paysans du Sud » :

c’est tout simplement en découvrant avec grande joie le dernier éditorial

hebdomadaire de Maurice Oudet sur son site internet www.abcburkina.net . Il était daté du 16

décembre, porte le n°259 et s’intitule

Quelques

mots pour expliquer le choix de notre thème « Maurice Oudet au cœur des paysans du Sud » :

c’est tout simplement en découvrant avec grande joie le dernier éditorial

hebdomadaire de Maurice Oudet sur son site internet www.abcburkina.net . Il était daté du 16

décembre, porte le n°259 et s’intitule

« Rencontres entre producteurs de riz thaïlandais et ouest-africains…ou de la difficulté pour un paysan de vivre

dignement de son travail ». A plusieurs reprises, j’ai fait

référence à Maurice Oudet, qui se défonce pour que vivent les paysans du Sud,

et qui m’a conduit à lancer il y a 3 ans et à nommer cette émission

« Regards du Sud ». J’associe souvent Maurice Oudet et Pierre Rabhi, deux

personnes exceptionnelles, deux consciences, deux experts complémentaires du

monde paysan, tous deux dans la pensée et dans l’action… j’ai eu la joie

d’interviewer l’ami Pierre au Mali lors de la 13ème émission, et l’ami Maurice

en Béarn lors de la 19ème et il est possible de lire et d’entendre leurs propos

sur mon blog, blog d’accés facile en entrant sur un moteur de recherche

« radio voix du béarn », puis en allant sur les liens chercher

« regards du sud », ce qui vous permettra aussi avec mes propres liens

favoris, d’accéder directement aux sites de Pierre Rabhi et de Maurice Oudet.

« Rencontres entre producteurs de riz thaïlandais et ouest-africains…ou de la difficulté pour un paysan de vivre

dignement de son travail ». A plusieurs reprises, j’ai fait

référence à Maurice Oudet, qui se défonce pour que vivent les paysans du Sud,

et qui m’a conduit à lancer il y a 3 ans et à nommer cette émission

« Regards du Sud ». J’associe souvent Maurice Oudet et Pierre Rabhi, deux

personnes exceptionnelles, deux consciences, deux experts complémentaires du

monde paysan, tous deux dans la pensée et dans l’action… j’ai eu la joie

d’interviewer l’ami Pierre au Mali lors de la 13ème émission, et l’ami Maurice

en Béarn lors de la 19ème et il est possible de lire et d’entendre leurs propos

sur mon blog, blog d’accés facile en entrant sur un moteur de recherche

« radio voix du béarn », puis en allant sur les liens chercher

« regards du sud », ce qui vous permettra aussi avec mes propres liens

favoris, d’accéder directement aux sites de Pierre Rabhi et de Maurice Oudet.

Cette 32ème émission, en résumé, est un échantillon des éditoriaux de Maurice Oudet, échantillon qui me paraît très représentatif de son combat. J’ai donc choisi parmi les 259 parus, 7 éditoriaux récents écrits entre le 21 avril 2007 et le 16 décembre, soit quelques 3 à 4% de l’ensemble. Aussi je vous cite les 7 titres que je vous exprimerais chronologiquement et qui donne la tonalité générale :

La Banque mondiale change de cap ! ; Le

renard invite la poule… ; Les citoyens européens doivent savoir ! ;

Après le lait en poudre et le riz importé, le blé... ; 5 ans déjà ! ;

Vision d'une politique agricole durable ; Rencontre entre producteurs de riz

thaïlandais et ouest-africains...du 16

décembre

dernier.

décembre

dernier.

Entrons donc dans notre premier éditorial choisi, écrit le 21 avril 2007, le 226ème de la série :

I-La Banque mondiale

change de cap

Pas de lutte contre la pauvreté sans soutien aux

agriculteurs.

Dans son prochain Rapport mondial annuel sur le développement du monde, qui doit être rendu public en septembre, la Banque mondiale encourage les gouvernements des pays pauvres à encadrer et à soutenir leurs paysanneries. La Banque mondiale prend ainsi à contre-pied la doctrine néo-libérale "d'ajustement structurel" quelle a défendue pendant des dizaines d’année. Pour la première fois depuis 1982, ce rapport, qui devrait orienter la nouvelle stratégie de la Banque mondiale, se concentre sur l'agriculture. Délaissée par les politiques de lutte contre la pauvreté, l'aide au secteur agricole redevient un enjeu majeur.

La

Banque mondiale commence par un constat que nos lecteurs connaissent bien : "Il

est frappant de voir que les trois quarts des pauvres des pays en développement

sont des ruraux : 2,1 milliards d'individus vivent en dessous du seuil de

pauvreté de 2 dollars par jour, soit un tiers de l'humanité (...). Bien que

l'agriculture ne soit pas le seul instrument capable de les sortir de la

pauvreté, c'est une source hautement efficace de croissance pour y parvenir."

La

Banque mondiale commence par un constat que nos lecteurs connaissent bien : "Il

est frappant de voir que les trois quarts des pauvres des pays en développement

sont des ruraux : 2,1 milliards d'individus vivent en dessous du seuil de

pauvreté de 2 dollars par jour, soit un tiers de l'humanité (...). Bien que

l'agriculture ne soit pas le seul instrument capable de les sortir de la

pauvreté, c'est une source hautement efficace de croissance pour y parvenir."

Suit un

diagnostic qui sonne comme l'aveu des erreurs passées : "Malgré cela, la puissance

de l'agriculture pour le développement a trop souvent été sous-utilisée.

Avec la domination de l'industrialisation dans le débat politique, le

développement par l'agriculture n'a souvent même pas été considéré comme une option. Les pays en développement connaissent très fréquemment un

sous-investissement et un mal-investissement dans l'agriculture, de même que

des travers politiques qui jouent à l'encontre de l'agriculture et des

populations rurales pauvres. Et les bailleurs de fonds ont tourné le dos à

l'agriculture. Cet abandon de l'agriculture a eu des coûts élevés pour la

croissance, le bien-être et l'environnement."

D’après le quotidien français Le Monde du 20 avril 2007, le Français Michel Griffon, responsable de l'agriculture et du développement durable au sein de l'Agence nationale de la recherche, se réjouit d'un tel revirement, "qui devrait orienter l'action de la Banque mondiale pour vingt ans". "C'est le document que nous attendions de la Banque mondiale depuis plus de vingt ans, depuis que les politiques d'ajustement structurel ont balayé les politiques publiques agricoles antérieures sans les remplacer", applaudit-il.

Constatant

que la part de l'agriculture dans les dépenses publiques a reculé entre 1980 et

2004, que ce soit en Afrique (de 6,4 % à 5 %), en Amérique Latine (de 14,8 à

7,4 %), ou en Asie (de 8 à 2,7 %), le texte de la Banque mondiale insiste sur

la nécessité de relancer ces aides. "La croissance agricole, bien que

conduite par le secteur privé et le marché, est très dépendante du soutien du

secteur public. C'est pourtant dans les pays où l'agriculture est la plus

vitale que les Etats tendent à être les plus faibles. (...) La mise en place de

politiques de développement agricole réclame de solides stratégies nationales

et une administration publique œuvrant en faveur d'une distribution et d'une

responsabilité financière efficaces (...)."

Constatant

que la part de l'agriculture dans les dépenses publiques a reculé entre 1980 et

2004, que ce soit en Afrique (de 6,4 % à 5 %), en Amérique Latine (de 14,8 à

7,4 %), ou en Asie (de 8 à 2,7 %), le texte de la Banque mondiale insiste sur

la nécessité de relancer ces aides. "La croissance agricole, bien que

conduite par le secteur privé et le marché, est très dépendante du soutien du

secteur public. C'est pourtant dans les pays où l'agriculture est la plus

vitale que les Etats tendent à être les plus faibles. (...) La mise en place de

politiques de développement agricole réclame de solides stratégies nationales

et une administration publique œuvrant en faveur d'une distribution et d'une

responsabilité financière efficaces (...)."

Vincent Ribier, du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, a participé à une réunion d'experts sur le rapport au Quai d'Orsay le 6 avril dernier. Impressionné par ce changement de ton, il a confié au journal Le Monde : "Les politiques néo-libérales d'ajustement structurel défendues par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont eu un impact très direct et très négatif sur le monde rural dans les pays pauvres."

Selon

cet économiste, la Banque mondiale s'apprête à sceller pour la première fois

dans un rapport international majeur "la fin du

consensus de Washington", qui résume depuis 1989 la

stratégie des experts de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international

et du département du Trésor américain : privatisation, déréglementation, impôts

faibles, libéralisation des échanges. L'un des auteurs principaux du rapport

confirme : "On s'est clairement placés au-delà du consensus de Washington,

parce que la pauvreté n'a pas reculé, et que maintenant il y a l'urgence environnementale."

Selon

cet économiste, la Banque mondiale s'apprête à sceller pour la première fois

dans un rapport international majeur "la fin du

consensus de Washington", qui résume depuis 1989 la

stratégie des experts de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international

et du département du Trésor américain : privatisation, déréglementation, impôts

faibles, libéralisation des échanges. L'un des auteurs principaux du rapport

confirme : "On s'est clairement placés au-delà du consensus de Washington,

parce que la pauvreté n'a pas reculé, et que maintenant il y a l'urgence environnementale."

A l'heure où

selon les Nations unies, l'exode rural n'a jamais été aussi rapide dans

l'histoire, la nouvelle ligne adoptée par le rapport de la Banque mondiale

trouve son origine dans le constat de nouveaux périls. "L'accélération du changement

climatique, l'imminence d'une crise de l'eau, la lente adoption des nouvelles

biotechnologies, et le bourgeonnement de la demande de biocarburants et

d'aliments pour le bétail créent de nouvelles incertitudes sur les conditions

dans lesquelles la nourriture

sera

disponible dans l'économie mondiale", prévient la Banque mondiale.

sera

disponible dans l'économie mondiale", prévient la Banque mondiale.

Ce revirement de la Banque Mondiale devrait réconforter les paysans à travers le monde. C’est un premier pas vers la prochaine étape : la reconnaissance du droit de souveraineté alimentaire par la Banque Mondiale et la communauté internationale. En attendant, les organisations paysannes africaines (entre autres) ont intérêt à bien connaître ce document. Il devrait leur permettre d’engager d’utiles négociations avec leurs gouvernements respectifs.

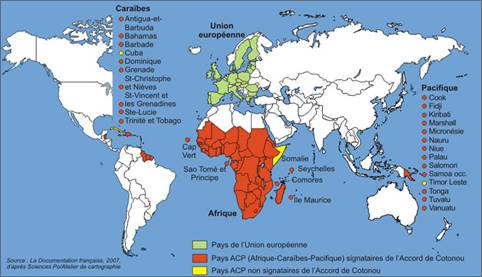

Dans ses négociations avec les pays ACP (Afrique - Caraïbe - Pacifique), la commission européenne a refusé de mettre l’agriculture à l’ordre du jour. Sera-t-elle la seule à s’entêter et à ne pas reconnaître le rôle essentiel des paysans dans la lutte contre la pauvreté et pour le développement ?

Notre second éditorial choisi date du 6 mai 2007 et se trouve le 229ème de la série :

II-Le renard invite

la poule…

Les Accords de Partenariat Economique entre l'Union

Européenne et l'Afrique (APE) :

Le renard invite la poule à s'adapter au monde moderne !

Conte moderne du Burkina Faso :

Conte moderne du Burkina Faso :

Un de mes amis paysans dans le nord-ouest du pays, un ancien combattant, aimait bien, à la veillée, au clair de lune, raconter ce conte.

L'histoire se passe, disait-il, en France, en mai 1968. Il fait déjà nuit. La poule s'est barricadée dans son poulailler, quand le renard approche. Il s'arrête devant le grillage et ouvre sa radio. Le journaliste est en train de décrire la grève des étudiants et explique que partout sur les murs, il est écrit " Il est interdit d'interdire ! ". Le renard ferme son poste de radio et se tourne vers la poule.

" Tu as entendu ? Les temps ont changé !

Il est maintenant interdit d'interdire ! "

" Et alors, lui demande la poule, qu'est-ce que ça

change pour nous ? "

" Cela veut dire que si tu veux être quelqu'un de moderne, dès demain matin, quand tu sors de ton poulailler, tu laisses la porte ouverte. Tu ne peux plus interdire à quelqu'un d'entrer chez toi ! " Là-dessus, il continue sa route.

Le lendemain matin, après une bonne nuit, la poule se réveille en pleine forme, et sort à la recherche de nourriture. Elle allait fermer la porte de son poulailler quand elle se rappelle ce que le renard lui a dit. Et elle laisse la porte ouverte, en se disant : "Bien sûr que je suis quelqu'un de moderne !"

Le

soir, elle rentre chez elle pour se reposer. Cette fois encore, elle allait

fermer la porte. Mais elle se reprend. " Tu

oublies que tu es moderne ! Laisse donc la porte ouverte. Il faut t'adapter au

monde d'aujourd'hui. Sinon, le renard va venir se moquer de toi ! " Elle laisse donc la porte ouverte. Et bientôt, elle s'endort du sommeil du

juste !

Le

soir, elle rentre chez elle pour se reposer. Cette fois encore, elle allait

fermer la porte. Mais elle se reprend. " Tu

oublies que tu es moderne ! Laisse donc la porte ouverte. Il faut t'adapter au

monde d'aujourd'hui. Sinon, le renard va venir se moquer de toi ! " Elle laisse donc la porte ouverte. Et bientôt, elle s'endort du sommeil du

juste !

Peu

de temps après, le renard approche du poulailler sans faire de bruit. Il se

demandait : " Est-ce que la poule sera assez

bête pour avoir laissé la porte ouverte?" Arrivé devant la porte,

il ne tarde pas à voir qu'elle est grande ouverte ! Il n'a qu'un bond à

faire pour saisir la poule et la dévorer !

Peu

de temps après, le renard approche du poulailler sans faire de bruit. Il se

demandait : " Est-ce que la poule sera assez

bête pour avoir laissé la porte ouverte?" Arrivé devant la porte,

il ne tarde pas à voir qu'elle est grande ouverte ! Il n'a qu'un bond à

faire pour saisir la poule et la dévorer !

Ce conte, me semble-t-il, illustre à merveille le discours que l'Europe tient aux pays africains, et comment elle conduit ces mêmes pays africains à signer des accords aux conséquences dramatiques pour les populations africaines.

J'ai assisté à Bruxelles à une rencontre entre la Commission européenne et les députés qui suivent les négociations en vue de la signature des APE. Le représentant de la Commission européenne expliquait qu'il n'y avait pas d'alternative au libéralisme actuel. Que l'Europe ne pouvait faire qu'une chose en faveur des pays ACP (d'Afrique - des Caraïbe et du Pacifique) : les aider à moderniser leurs économies et donc à ouvrir leurs frontières. Il a eu cette expression : "Le libéralisme, c'est la vie !" En d'autres termes : " Soyez modernes ! Acceptez le libre-échange ! "

L'Europe persuade les pays africains que s'adapter au monde d'aujourd'hui, cela veut dire : "Laissez la porte ouverte ! Supprimez vos droits de douanes ! Acceptez le libre-échange pur et dur ! "

Si

l'Europe était moins hypocrite et moins dure envers les pays de l'Afrique de

l'Ouest, elle tiendrait un tout autre langage. Elle pourrait lui dire : " Vous voulez développer votre production

laitière ? Commencez par taxer le lait en poudre à l'importation !

Regardez ce que nous faisons ! Notre filière lait est beaucoup plus

développée que la vôtre. Ce n'est pas pour cela que nous avons cessé de la

protéger ! Nous taxons le lait en poudre à l'importation à 75 %,

alors que vous ne vous protéger qu'à 5 % ! " Et

l'Europe aurait bien d'autres exemples à donner !

Si

l'Europe était moins hypocrite et moins dure envers les pays de l'Afrique de

l'Ouest, elle tiendrait un tout autre langage. Elle pourrait lui dire : " Vous voulez développer votre production

laitière ? Commencez par taxer le lait en poudre à l'importation !

Regardez ce que nous faisons ! Notre filière lait est beaucoup plus

développée que la vôtre. Ce n'est pas pour cela que nous avons cessé de la

protéger ! Nous taxons le lait en poudre à l'importation à 75 %,

alors que vous ne vous protéger qu'à 5 % ! " Et

l'Europe aurait bien d'autres exemples à donner !

L'Europe

pourrait dire aux pays africains : " Profitez

de notre expérience. Quand nous négocions un accord de libre-échange avec

d'autres pays, nous prenons bien garde de tout libéraliser. Nous proposons de

libéraliser là où nous trouvons notre intérêt, mais nous refusons de

libéraliser le commerce de nombreux produits, quand cela serait défavorable à

nos producteurs. Vous devriez exclure de la libéralisation au moins autant de

produits que nous dans nos accords de libre-échange avec le Chili (471 lignes

tarifaires ont été exclues de toute réduction), avec le Mexique (631 lignes

tarifaires ont été exclues de toute réduction) et avec l'Afrique du Sud

(324). " Ces lignes tarifaires portent notamment sur les

viandes, les produits laitiers, les céréales et les farines, le sucre, les

préparations alimentaires.

L'Europe

pourrait dire aux pays africains : " Profitez

de notre expérience. Quand nous négocions un accord de libre-échange avec

d'autres pays, nous prenons bien garde de tout libéraliser. Nous proposons de

libéraliser là où nous trouvons notre intérêt, mais nous refusons de

libéraliser le commerce de nombreux produits, quand cela serait défavorable à

nos producteurs. Vous devriez exclure de la libéralisation au moins autant de

produits que nous dans nos accords de libre-échange avec le Chili (471 lignes

tarifaires ont été exclues de toute réduction), avec le Mexique (631 lignes

tarifaires ont été exclues de toute réduction) et avec l'Afrique du Sud

(324). " Ces lignes tarifaires portent notamment sur les

viandes, les produits laitiers, les céréales et les farines, le sucre, les

préparations alimentaires.

Si

l'Europe voulait vraiment construire un partenariat au lieu de renforcer sa

domination sur l'Afrique, elle donnerait d'utiles conseils à l'Afrique de

l'Ouest. Elle pourrait lui dire de faire comme elle, et donc d'instaurer deux

sortes de taxes à l'importation (les deux pouvant s'appliquer en même temps).

Prenons un exemple. Pourquoi ne pas taxer le riz importé à 20 % au lieu

des 10 % actuels, et ajouter une taxe forfaitaire par kilo, par exemple de

100 FCFA (soit 15 cent d’euro). C'est un procédé que l'Europe utilise

fréquemment. Pourquoi pas l'Afrique de l'Ouest si elle veut développer son

agriculture ? On pourrait aussi ajouter une taxe de 1000 FCFA par

poulet importé. C'est un procédé courant dans d'autres pays. Et nous pourrions

multiplier les exemples. C'est dire que le TEC (Tarif Extérieur Commun) est à

reprendre dans son ensemble.

Si

l'Europe voulait vraiment construire un partenariat au lieu de renforcer sa

domination sur l'Afrique, elle donnerait d'utiles conseils à l'Afrique de

l'Ouest. Elle pourrait lui dire de faire comme elle, et donc d'instaurer deux

sortes de taxes à l'importation (les deux pouvant s'appliquer en même temps).

Prenons un exemple. Pourquoi ne pas taxer le riz importé à 20 % au lieu

des 10 % actuels, et ajouter une taxe forfaitaire par kilo, par exemple de

100 FCFA (soit 15 cent d’euro). C'est un procédé que l'Europe utilise

fréquemment. Pourquoi pas l'Afrique de l'Ouest si elle veut développer son

agriculture ? On pourrait aussi ajouter une taxe de 1000 FCFA par

poulet importé. C'est un procédé courant dans d'autres pays. Et nous pourrions

multiplier les exemples. C'est dire que le TEC (Tarif Extérieur Commun) est à

reprendre dans son ensemble.

Mais l'Europe se comporte avec les pays africains comme le renard avec la poule de notre conte. Et hélas, les pays africains comme la poule avec le renard. Qui, quel évènement sera encore capable d'aider les uns et les autres à changer de comportement ?

Un 3ème éditorial, daté du 5 août 2007, est le 241ème de la série :

III-241) Les

citoyens européens doivent savoir !

III-241) Les

citoyens européens doivent savoir !

Il y a tout juste deux ans (le 5 août 2005), j'écrivais un article intitulé :

"Les corrompus, le corrupteur". Aujourd'hui, ce qui se passait dans l'ombre est maintenant manifeste ! La Commission européenne, qui a toujours prétendu que le FED (Fonds européen de Développement) n'était pas lié à la signature des APE (Accord de Partenariat Economique), vient de menacer explicitement les pays ACP (les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) de la région Pacifique de leur couper le FED s'ils ne signent pas l'APE avant le 31 décembre 2007. C'est à dire que si les pays du Pacifique ne signent pas l'Accord de Partenariat Economique dans la forme et à la date proposée par la Commission Européenne, la part du 10° FED qui a été attribuée au Pacifique et annoncée solennellement par le commissaire européen Louis Michel sera amputée de 48 % (excusez du peu !).

En clair, cela veut dire que l'Union Européenne qui annonce à toutes les occasions qu'elle va augmenter son aide au développement, menace de la réduire de moitié si les pays ACP ne signent pas avant la fin de l'année les Accords de Partenariat Economique (qui sont des accords de libre-échange).

Pourtant,

il y a quelques mois, nous étions une trentaine à l'ambassade de la

Pourtant,

il y a quelques mois, nous étions une trentaine à l'ambassade de la

Commission

européenne de Ouagadougou. Nous étions invités pour échanger avec les

représentants de la Commission européenne venus poursuivre les négociations en

vue d'un Accord de Partenariat Economique avec la CEDEAO (les pays de l'Afrique

de l'Ouest). Au cours de cette réunion j'ai demandé que les gouvernements des

Etats européens déclarent solennellement que les APE et le FED n'étaient pas

liés. Il n'y a pas eu de réponse à ma demande précise, mais il nous a été

affirmé avec force qu'il n'y avait pas de lien entre les APE et le FED.

Aujourd'hui, il apparaît que la Commission Européenne nous a menti !

Commission

européenne de Ouagadougou. Nous étions invités pour échanger avec les

représentants de la Commission européenne venus poursuivre les négociations en

vue d'un Accord de Partenariat Economique avec la CEDEAO (les pays de l'Afrique

de l'Ouest). Au cours de cette réunion j'ai demandé que les gouvernements des

Etats européens déclarent solennellement que les APE et le FED n'étaient pas

liés. Il n'y a pas eu de réponse à ma demande précise, mais il nous a été

affirmé avec force qu'il n'y avait pas de lien entre les APE et le FED.

Aujourd'hui, il apparaît que la Commission Européenne nous a menti !

Voilà comment se comporte la Commission Européenne vis à vis des pays ACP, parmi lesquels se trouvent les pays les plus pauvres du monde (comme le Burkina Faso et le Niger). L'Union Européenne parle de partenariat, mais ici il prend la forme de la menace et du mensonge !

Nous invitons tous les européens qui souhaitent que s'établissent de véritables partenariats entre l'Europe et les pays ACP à interpeller leurs gouvernements respectifs pour que le mandat de la Commission Européenne soit corrigé et respecte les pays ACP qui savent que la libéralisation du commerce ne peut pas, à elle seule, assurer leur développement.

Le

4ème daté du 27 août 2007 est le 244ème épisode

Le

4ème daté du 27 août 2007 est le 244ème épisode

IV-Après le lait en

poudre et le riz importé, le blé...

De la nécessité de protéger son marché intérieur...

Gouverner, c'est prévoir !

Il semble que ceux qui ont mis en place le TEC (Tarif Extérieur Commun de l'Union Economique et Monétaire de l'Afrique de l'Ouest - UEMOA, en l'an 2000) n'ont pas su anticiper les mouvements prévisibles du marché mondial. En supprimant quasiment toute taxe à l'importation sur le lait en poudre, le riz, l'huile, le blé... ils ont permis aux populations urbaines de se nourrir aux moindres coûts. Mais en favorisant les populations urbaines, ils ont freiné le développement des filières lait, riz, céréales... dont ils dépendent pour se nourrir !

Aujourd'hui

les limites de ce TEC, sans doute le plus libéral du monde, apparaissent

clairement. Les producteurs de riz, et les producteurs de lait sont incapables

de répondre à la demande puisqu'on les a découragés au lieu de les appuyer. Les

populations urbaines (et rurales) sont livrées au bon vouloir du marché

mondial. Et les gouvernements sont incapables de maîtriser la situation.

Aujourd'hui

les limites de ce TEC, sans doute le plus libéral du monde, apparaissent

clairement. Les producteurs de riz, et les producteurs de lait sont incapables

de répondre à la demande puisqu'on les a découragés au lieu de les appuyer. Les

populations urbaines (et rurales) sont livrées au bon vouloir du marché

mondial. Et les gouvernements sont incapables de maîtriser la situation.

Voici,

à ce sujet, quelques extraits de la revue de presse Afrique du 20/08/07 de RFI

par Frédéric Couteau.

Voici,

à ce sujet, quelques extraits de la revue de presse Afrique du 20/08/07 de RFI

par Frédéric Couteau.

« Une hausse des prix menace les consommateurs ». Avertissement lancé ce lundi par Fraternité Matin. Le quotidien ivoirien affirme que le prix du pain pourrait prochainement augmenter. « La raison en est simple, explique le journal, la hausse du prix du blé sur les marchés mondiaux qui pourrait atteindre 60% pour la campagne d’août ».

Mais il n’y a pas que le pain. Et L’intelligent (d'Abidjan) s’indigne ce matin : « le prix des produits de grande consommation (huile, savon, lait…) augmente vertigineusement, sans qu’aucune autorité ne lève le petit doigt pour stopper l’hémorragie ».../...

Mali :

baisse de poids pour le pain !

Mali :

baisse de poids pour le pain !

Ce phénomène de hausse des prix gagne toute la sous région et même au-delà. « Flambée des prix du blé : le pain subit le contrecoup », titre L’Essor au Mali. Après une longue concertation, explique le journal, les acteurs de la filière pain ont pris une décision originale : pas d’augmentation directe pour le consommateur, mais une baisse du poids du pain. Ainsi la baguette de 200 grammes passe à 150 et le gros pain passe de 400 grammes à 300, pour un prix donc inchangé. Reste maintenant au gouvernement, précise L’Essor, à avaliser cette décision...

Nécessité de protéger son marché intérieur

Nécessité de protéger son marché intérieur

Nous avons là la "démonstration par l'absurde" (expression bien connu des étudiants en mathématiques !) de la nécessité, pour nos populations et nos états, de récupérer le droit de souveraineté alimentaire. Inutile de se lamenter sur ce qui a été fait, par contre il est urgent de faire pression sur la commission de la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest) pour qu'elle corrige le TEC actuel, et surtout qu'elle instaure des taxes à l'importation variables en fonction du marché mondial de façon à assurer des prix rémunérateurs aux producteurs agricoles. La CEDEAO a tout ce qu'il faut pour produire le lait et le riz dont elle a besoin pour sa consommation. Elle a aussi la possibilité de développer des alternatives (à base de maïs ou d'autres céréales) au pain et aux pâtes alimentaires. Encore faut-il s'en donner les moyens et offrir un minimum de protection à ses propres producteurs, ce que font si bien les pays les plus riches.

Le 5ème éditorial choisi ici, est le 245ème de la série et a été écrit le 4 septembre 2007 :

V-5 ans déjà !

4 septembre 2002 - 4 septembre 2007 : 5 ans déjà !

Voilà 5 ans,

jour pour jour, j'écrivais ma première lettre hebdomadaire sur

www.abcburkina.net. Je vous la propose à nouveau, car en la relisant, il m'a

semblé qu'elle restait tout à fait d'actualité. Simplement,

aujourd'hui, il faudrait évoquer les Accords de Partenariat Economique que l'Europe

impose aux pays ACP (Afrique - Caraïbe - Pacifique) et la nécessité pour

l'Afrique de l'Ouest de faire reconnaître son droit de Souveraineté alimentaire.

Trop, c'est trop !

Trop, c'est trop !

Trop, c'est trop ! C'est ce que la société civile du Burkina Faso a proclamé unanimement après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo un certain 13 décembre 1998.

Trop, c'est trop ! C'est la pensée qui me vient spontanément à l'esprit, au moment où je décide de créer cette nouvelle rubrique, que je voudrais hebdomadaire.

Trop, c'est trop ! Quand je vois les sommets mondiaux se succéder (celui de Monterrey au Mexique, en mars 2002, sur le financement du développement, le sommet mondial de l'alimentation à Rome ( FAO ) en juin 2002, et maintenant le sommet mondial pour un développement durable à Johannesburg), et qu'on refuse de regarder la réalité en face, je me dis : trop, c'est trop !

A Doha, au Qatar, en novembre 2001, au sommet mondial de l'Organisation Mondiale du Commerce, les Pays du Sud ont demandé une évaluation des accords en vigueur actuellement, avant d'envisager de nouveaux accords. Cette demande a été refusé par les puissants de la planète, les mêmes qui inondent le monde d'étude de faisabilité, de statistiques... pour imposer leur libéralisme sans frontière.

Cette

réalité que les pays riches ont refusé de regarder en face, nous qui vivons

dans un pays appelé P.M.A. (Pays Moins Avancé) par les maîtres du monde,

nous la côtoyons chaque jour. Au moment où s'engagent de nouvelles négociations

sur l'agriculture à l'O.M.C., au moment où l'Europe se prépare à réformer sa

P.A.C. (Politique Agricole Commune), cette réalité, nous voulons la faire

connaître. Je veux parler des conséquences des règles en vigueur sur les

populations rurales des pays du sud. Ce sera un des objectifs de cette rubrique

(Vu au Sud).

Cette

réalité que les pays riches ont refusé de regarder en face, nous qui vivons

dans un pays appelé P.M.A. (Pays Moins Avancé) par les maîtres du monde,

nous la côtoyons chaque jour. Au moment où s'engagent de nouvelles négociations

sur l'agriculture à l'O.M.C., au moment où l'Europe se prépare à réformer sa

P.A.C. (Politique Agricole Commune), cette réalité, nous voulons la faire

connaître. Je veux parler des conséquences des règles en vigueur sur les

populations rurales des pays du sud. Ce sera un des objectifs de cette rubrique

(Vu au Sud).

P.M.A. Pays Moins Avancé ! Et si, justement, c'était "la règle du jeu" que les Etats-Unis et l'Union Européenne voulaient imposer à l'ensemble du monde qui empêchait ces pays d'avancer, comme l'a très vite compris Nicodème Biwando, un simple producteur de coton d'un petit village du Burkina. Le 25 décembre 2001, il nous disait :

"Il faut dire aux

Américains et aux Européens que nous sommes tous dans un même monde, ils sont

des frères, nous avons besoin les uns des autres. Il ne faut pas qu'ils

organisent leur travail (allusion aux subventions aux producteurs de coton)

comme s'ils étaient dans un autre monde, à part. Leur façon de faire n'est pas

bonne, puisqu'ils nous empêchent, nous, d'avancer. Qu'ils cherchent une

solution, pour que tous ensemble, eux et nous, nous puissions avancer."

("La mondialisation vu par les producteurs de coton africain").

"Il faut dire aux

Américains et aux Européens que nous sommes tous dans un même monde, ils sont

des frères, nous avons besoin les uns des autres. Il ne faut pas qu'ils

organisent leur travail (allusion aux subventions aux producteurs de coton)

comme s'ils étaient dans un autre monde, à part. Leur façon de faire n'est pas

bonne, puisqu'ils nous empêchent, nous, d'avancer. Qu'ils cherchent une

solution, pour que tous ensemble, eux et nous, nous puissions avancer."

("La mondialisation vu par les producteurs de coton africain").

Ces mots

peuvent faire sourire, face à la puissance que dépensent les Etats-Unis et

l'Europe pour imposer leurs règles

aux

pays du sud. Pourtant, y a t il une autre voie si on ne veut pas condamné à la

pauvreté sans fin les populations rurales de ces pays?

aux

pays du sud. Pourtant, y a t il une autre voie si on ne veut pas condamné à la

pauvreté sans fin les populations rurales de ces pays?

A l'heure de la

globalisation économique et du commerce international, ceux qu'on entend le

plus souvent, ce sont les tenants de la Farm Bill (cette nouvelle loi agricole

américaine qui se propose de protéger encore plus ses producteurs de coton, de

riz, de soja, et de maïs !) et de la P.A.C. (Politique Agricole Communautaire

Européenne) avec ses subventions les plus élevées du monde. Or ce sont les

mêmes qui demandent aux pays pauvres de supprimer toute protection de leur

agriculture ! N'est-il pas temps, pour les pays du sud, d'imaginer de

véritables politiques agricoles à partir d'une analyse de la situation de leurs

propres agriculteurs/éleveurs ? N'est-il pas temps d'exprimer le point de vue du sud sur les

règlements en cours, comme sur les réformes qui se préparent?

Ce sera le deuxième

objectif de cette rubrique hebdomadaire. (Vu du Sud)

Le 6ème et avant-dernier édito choisi, date

d’octobre 2007 et est le 250ème de la série :

VI-Vision d'une politique

agricole durable

VI-Vision d'une politique

agricole durable

Interview de M. Gil Ducommun

Interview de M. Gil Ducommun

Aujourd’hui, nous vous proposons une interview de M. Gil Ducommun, professeur à la Haute école d'agronomie de Zollikofen, en Suisse. Cette interview est parue dans l’AGRI, l’hebdomadaire professionnel agricole de la Suisse Romande (www.agrihebdo.ch). En 2003 et 2004, M. Gil Ducommun est venu plusieurs fois au Burkina : il dirigeait alors des travaux de recherche sur les exploitations familiales agricoles du Burkina. Nous avons rendu compte de ces travaux dans l’abcBurkina N°85 : « L’exploitation paysanne familiale : moteur du développement »

«Agri»: La souveraineté alimentaire et le commerce équitable sont-ils à vos yeux des concepts qui ont une chance de percer ?

G. D.:

Oui. La souveraineté alimentaire passe par une réduction des échanges

commerciaux des produits agricoles de base. C'est insensé de transporter des

milliers de tonnes de céréales d'un continent à l'autre ou d'exporter de la

poudre de lait dans la zone soudano sahélienne très propice à l'élevage. Par

contre, que l'Europe importe des ananas, que la France exporte son vin ou la

Suisse son gruyère, n'est pas très problématique si les frais du transport

incluent les coûts écologiques. L'exportation de produits de niche à forte

valeur ajoutée ne remet pas en cause la souveraineté alimentaire.

G. D.:

Oui. La souveraineté alimentaire passe par une réduction des échanges

commerciaux des produits agricoles de base. C'est insensé de transporter des

milliers de tonnes de céréales d'un continent à l'autre ou d'exporter de la

poudre de lait dans la zone soudano sahélienne très propice à l'élevage. Par

contre, que l'Europe importe des ananas, que la France exporte son vin ou la

Suisse son gruyère, n'est pas très problématique si les frais du transport

incluent les coûts écologiques. L'exportation de produits de niche à forte

valeur ajoutée ne remet pas en cause la souveraineté alimentaire.

La mise en oeuvre de cette souveraineté passe par des échanges équitables. Est équitable une marchandise produite dans le respect des travailleurs et de l'environnement.

«Agri»: Quelle est votre analyse des échecs à répétition de l'OMC ?

G. D.: C'est parce que les pays dominants refusent cette équité et le respect des intérêts de chacun que l'OMC accumule les échecs. Une position néolibérale domine à l'OMC. Elle ignore les concepts de durabilité et d'équité et privilégie les intérêts économiques des grands exportateurs agricoles. L'OMC n'a aucun volet d'action dans les domaines durabilité et équité, les pays dominants l'ayant refusé.

Fort heureusement, les négociations n'aboutissent pas, car l'opposition est trop forte. Cela étant, un organisme comme l'OMC est indispensable. Le monde est en train de prendre conscience de la nécessité d'intégrer d'autres critères dans les négociations et l'OMC pourra en être l'instrument. Dans un futur avenir, il serait souhaitable que des pays exportateurs puissent être pénalisés si les marchandises qu'ils exportent sont produites sans respecter des critères de durabilité écologique et sociale.

«Agri»:

Une politique agricole internationale intégrant la multifonctionnalité, la

souveraineté alimentaire, la durabilité sociale et le commerce équitable

est-elle une utopie ?

«Agri»:

Une politique agricole internationale intégrant la multifonctionnalité, la

souveraineté alimentaire, la durabilité sociale et le commerce équitable

est-elle une utopie ?

G. D.: Les utopies d'aujourd'hui sont les réalités de demain. 70% des paysans du monde travaillent le sol à la main, cultivant moins d'un hectare par travailleur (UT), 27% utilisent la traction animale et cultivent 2 à 4 hectares par UT et 3% ont recours à la mécanisation pour cultiver 10 à 200 hectares par UT. A la lumière de ces chiffres, on comprend qu'il n'est pas raisonnable de mettre ces agriculteurs en compétition. La mise en concurrence totale serait insupportable pour l'agriculture suisse et elle est catastrophique à l'échelle mondiale. Les baisses de prix qu'elle engendre déclenchent un exode rural massif, une urbanisation incontrôlée et des mouvements migratoires planétaires.

L'USP et la Suisse devraient chercher des alliances plus fortes avec les nombreux pays en développement dont l'agriculture a des intérêts communs avec les agriculteurs suisses.

«Agri»: Peut-on appliquer à l'agriculture le principe de la libre concurrence et des lois du marché ?

G. D.:

Comme instrument de régulation, elles ne sont applicables uniformément ni à

l'agriculture ni à aucun autre secteur économique. Appliquées comme mesures

uniques de régulation, elles induisent un dumping

social

et environnemental aux conséquences inacceptables. La politique agricole de

quel pays que ce soit a aussi pour but le maintien du patrimoine rural, la

conservation des compétences de production, des savoir-faire, du tissu social

et des espaces de récréation. Ces objectifs ne pourront être atteints que si

les règles d'échange le permettent.

social

et environnemental aux conséquences inacceptables. La politique agricole de

quel pays que ce soit a aussi pour but le maintien du patrimoine rural, la

conservation des compétences de production, des savoir-faire, du tissu social

et des espaces de récréation. Ces objectifs ne pourront être atteints que si

les règles d'échange le permettent.

Une pression unilatérale sur les prix en vue d'abaisser les coûts de production par rationalisation économique n'est pas un objectif valable. La rationalisation économique a des limites imposées par les objectifs supérieurs de durabilité et de qualité de vie de tous.

AbcBurkina :

Il y a quelques semaines, nous avons repris le plaidoyer des producteurs de

lait du Canada en faveur de la souveraineté alimentaire pour leur pays et pour le

monde. Aujourd’hui, cette interview vient de Suisse. Je suis sûr que les

paysans burkinabé qui liront ces lignes se retrouveront dans cette vision d’une

politique agricole durable. Elle rejoint notamment la vision de l’agriculture

de la Confédération Paysanne du Faso. Merci à M. Gil Ducommun pour nous avoir

partagé simplement sa vision d’une politique agricole durable

AbcBurkina :

Il y a quelques semaines, nous avons repris le plaidoyer des producteurs de

lait du Canada en faveur de la souveraineté alimentaire pour leur pays et pour le

monde. Aujourd’hui, cette interview vient de Suisse. Je suis sûr que les

paysans burkinabé qui liront ces lignes se retrouveront dans cette vision d’une

politique agricole durable. Elle rejoint notamment la vision de l’agriculture

de la Confédération Paysanne du Faso. Merci à M. Gil Ducommun pour nous avoir

partagé simplement sa vision d’une politique agricole durable

Le 7ème et ultime présenté a été écrit le 16 décembre et porte le n° 259 :

VII-Rencontre entre producteurs

de riz thaïlandais et ouest-africains...

Ou de la difficulté pour un paysan de vivre dignement de son

travail

Du 26 novembre au 5 décembre 2007, j’étais en Thaïlande avec quelques producteurs de riz du Ghana, du Mali et du Burkina Faso. Nous étions invités par les producteurs de riz thaïlandais qui avaient participé au Forum Mondial de la Souveraineté alimentaire qui s’est tenu au Mali en février dernier. Nous étions tous pressés de rencontrer ces paysans qui inondent le marché de l’Afrique de l’Ouest de leur riz.

En arrivant,

nous pensions qu’en Thaïlande les producteurs de riz

vivaient

bien ; que la vente de leur production de riz leur rapportait des revenus

convenables. Aussi, quel choc quand les paysans de la province de Chai Nat (à

environ 150 km de Bangkok) nous ont dit qu’ils étaient presque tous endettés.

Que la plupart avaient même dû vendre leur terre pour payer une partie de leurs

dettes. Qu’aujourd’hui, dans leur province, seuls 20 % des paysans étaient

propriétaires de leurs terres.

vivaient

bien ; que la vente de leur production de riz leur rapportait des revenus

convenables. Aussi, quel choc quand les paysans de la province de Chai Nat (à

environ 150 km de Bangkok) nous ont dit qu’ils étaient presque tous endettés.

Que la plupart avaient même dû vendre leur terre pour payer une partie de leurs

dettes. Qu’aujourd’hui, dans leur province, seuls 20 % des paysans étaient

propriétaires de leurs terres.

Nous avons cherché à comprendre.

Les paysans nous ont expliqué qu’ils étaient endettés parce que (dans cette région) faisant trois récoltes par an, dès qu’une saison de culture se terminait, il leur fallait vendre rapidement une bonne partie de leur riz pour payer les intrants pour la nouvelle saison : engrais chimiques, pesticides. Et comme cela ne suffisait pas, ils empruntaient également aux banques. Si, pour une raison ou une autre, la récolte étaient moins bonne que prévu, alors ils n’arrivaient pas à rembourser.

Nous

avons dit notre étonnement, car nous pensions que chaque année le gouvernement

fixait un prix garanti pour la vente du riz paddy (le riz avec son enveloppe,

tel qu’il est récolté dans les champs). Les paysans nous ont dit que ce prix

garanti existait bien, mais qu’il ne les satisfaisait pas pour deux raisons.

D’abord parce qu’il était trop faible (souvent moins de 70 F CFA le kg, soit 11

centimes d’euro), et aussi parce qu’il était fixé trop tard (après la récolte,

au moment où les paysans ont déjà vendu la plus grande partie de leur récolte à

cause de besoins pressants d’argent, notamment pour ceux qui font 3 récoltes

par an !). Notons que ce prix est fixé par le gouvernement en accord avec

les banques et les commerçants. Pas en accord avec les paysans !

Nous

avons dit notre étonnement, car nous pensions que chaque année le gouvernement

fixait un prix garanti pour la vente du riz paddy (le riz avec son enveloppe,

tel qu’il est récolté dans les champs). Les paysans nous ont dit que ce prix

garanti existait bien, mais qu’il ne les satisfaisait pas pour deux raisons.

D’abord parce qu’il était trop faible (souvent moins de 70 F CFA le kg, soit 11

centimes d’euro), et aussi parce qu’il était fixé trop tard (après la récolte,

au moment où les paysans ont déjà vendu la plus grande partie de leur récolte à

cause de besoins pressants d’argent, notamment pour ceux qui font 3 récoltes

par an !). Notons que ce prix est fixé par le gouvernement en accord avec

les banques et les commerçants. Pas en accord avec les paysans !

Le

lendemain, nous étions plus au nord, dans le district de Nenkam, avec des

paysans qui cultivent le riz pluvial (et font donc une saison de culture par

an), mais aussi la canne à sucre.

Le

lendemain, nous étions plus au nord, dans le district de Nenkam, avec des

paysans qui cultivent le riz pluvial (et font donc une saison de culture par

an), mais aussi la canne à sucre.

Là aussi, les

paysans nous disaient qu’ils étaient endettés. Parce que le riz paddy se vendait

à un prix très bas : 5 à 6 bats le

kilo

(67 à 80 F CFA). Et aussi parce que pour la canne à sucre, ils dépendaient

entièrement de l’usine locale.

kilo

(67 à 80 F CFA). Et aussi parce que pour la canne à sucre, ils dépendaient

entièrement de l’usine locale.

En effet, chaque paysan cultive la canne à sucre dans ses champs, et ensuite la livre à l’usine qui impose ses prix ! Un paysan nous a expliqué que l’an dernier l’usine lui a payé sa récolte à 800 bats (environ 16 euros) les 100 kg ( ?), mais que cette année l’usine n’a « offert » que 600 bats ! Cette baisse du prix d’achat serait due à l’augmentation de la production, elle-même due à l’annonce de l’ouverture d’une usine devant fabriquer du carburant à partir de la canne à sucre. Mais l’usine n’est toujours pas ouverte !

A l’étape, au moment de partager le repas du soir, nous échangions sur ce que nous avions vu et entendu. Nous nous disions que partout dans le monde, le métier de paysan n’est pas facile ! On s’intéresse bien à sa production, mais on ne veut pas la payer un juste prix. Cela ne date pas d’aujourd’hui. Déjà, Voltaire ne disait-il pas « la bonne politique a le secret de faire mourir de faim ceux qui, en cultivant la terre, font vivre les autres » ? (Voltaire, philosophe français, 1694 - 1778). Existe-t-il un pays au monde qui défende vraiment ses paysans ?

Nous nous disions également qu’il fallait nous unir pour mieux

nous défendre. Et aussi pour chercher ensemble des

alternatives.

alternatives.

Et

cela, non seulement à l’intérieur de chaque pays, mais aussi au niveau mondial.

Et tout au long du voyage, notre désir de développer des liens entre paysans

thaïlandais et paysans ouest-africains allait grandissant. Ce désir de coopération s’est renforcé le jour

où nous avons rencontré un groupement de paysans qui avaient abandonné l’usage

de tous les produits chimiques (engrais, pesticides) pour se tourner vers la

culture biologique, et cela avec des résultats remarquables. Ce sera

le sujet d’un prochain courrier !

Et

cela, non seulement à l’intérieur de chaque pays, mais aussi au niveau mondial.

Et tout au long du voyage, notre désir de développer des liens entre paysans

thaïlandais et paysans ouest-africains allait grandissant. Ce désir de coopération s’est renforcé le jour

où nous avons rencontré un groupement de paysans qui avaient abandonné l’usage

de tous les produits chimiques (engrais, pesticides) pour se tourner vers la

culture biologique, et cela avec des résultats remarquables. Ce sera

le sujet d’un prochain courrier !

Voilà cette émission va s’achever, j’espère qu’elle vous aura permis de mieux comprendre la situation vue d’ailleurs. Merci infiniment à Maurice Oudet et à ses proches, pour le redoutable combat qu’ils mènent obstinément. Merci aussi pour les images en provenance pour la plupart de son site www.abcburkina.net .

Le mois prochain, il est probable, si une disponibilité suffisante est au rendez-vous, que le remarquable forum de Biarritz du 16 au 18 novembre 2007 soit à l’ordre du jour. Sur ce, je vous salue en vous renouvelant mes souhaits de bonheur pour 2008. Et à bientôt.

lectures...