![]()

Réchauffement climatique et disparition des plages ?

28ème émission 4 et 17 septembre 2007

Bonjour

à toutes et bonjour à tous. Comme le mois dernier, le réchauffement climatique

sera à notre ordre du jour, en nous focalisant tout particulièrement sur les

plages avec une vraie et lourde question « Les

plages vont-elles disparaître ? ». Ce sera en quelque

sorte un prolongement de l’émission du mois dernier qui était intitulée « Jusqu’où la mer va-t-elle monter ? », ce

sera aussi un zoom sur les plages chères au cœur des habitants des communes

littorales et des nombreux touristes. Je rappellerai que ces deux

interrogations correspondent à deux ouvrages d’un grand géographe, disparu il y

a peu en 2005, et se veulent

hommage à Roland Paskoff.

hommage à Roland Paskoff.

Chers

auditeurs, chers lecteurs de mon « blog »,

chers amis. Par respect pour vous et pour votre emploi du temps, il me paraît

intéressant de vous faire systématiquement un bref résumé préalable de ce que

je vais vous dire aujourd’hui : la présente 28ème émission, intitulée

« Réchauffement climatique et disparition des plages ? », avec un

gros point d’interrogation devrait nous permettre d’avoir des éléments sérieux

de réponse, en nous appuyant sur une succession de réponses à des questions

plus élémentaires, telles que : C’est quoi une plage ? Quelles sont

les caractéristiques de ce milieu ? Pourquoi est-il menacé ? Quelle

est notre part de responsabilité ? Avons-nous les moyens d’enrayer le

processus d’érosion ?

Quatre temps jalonnent

l’ouvrage évoqué et paru en juin 2005, aussi je vous propose également quatre

temps pour cette émission : la nature des plages, l’érosion des plages, les

remèdes à l’érosion, et dernier temps « vivre en harmonie avec les

plages ».

Avant

d’aller plus loin, je voudrais exprimer pour les nouveaux auditeurs et rappeler

aux autres que j’ai énormément apprécié la lecture des deux ouvrages cités de

Roland Paskoff, cela est du à une écriture simple et

agréable conduisant à une bonne compréhension dans un domaine complexe où je

crois, nous avons tous des idées simplistes et archi fausses. J’ai aussi

découvert et beaucoup aimé cette remarquable édition Le Pommier, qui les a

édités, où les ouvrages sont appelés « Les

Petites Pommes du Savoir » avec un argumentaire pleinement

justifié : « des réponses brèves, claires et sérieuses aux questions que

vous vous posez sur le monde ».

Avant

d’entrer dans les quatre temps annoncés, je ferai un très bref rappel de

l’émission précédente quant à la montée des eaux passée et prévisible :

La

majorité des spécialistes pense qu’elle se sont élevées au XXème siècle, en moyenne de 17/18 cm et le

réchauffement pour le XXème siècle a été estimé à

0,74°C.

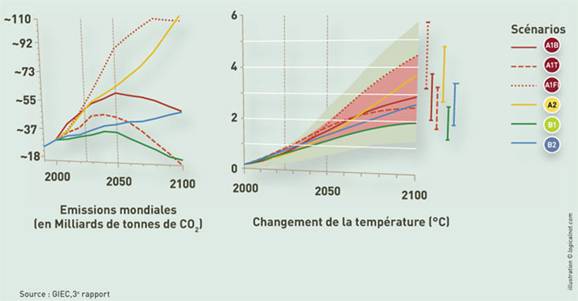

Qaunt au XXIème : Le GIEC (Groupe intergouvernemental sur

l’évolution du climat) a annoncé pour 2100 une élévation liée à l’effet de

serre d’origine humaine comprise entre 14 et 80 cm, avec 44 cm comme valeur la

plus probable. La vitesse d’élévation du niveau de la mer pourrait donc être

trois fois supérieure à celle du XXème siècle. Le GIEC 2007 a établi six scénarios prospectifs,

variant selon les effectifs de la population mondiale, l’ampleur de la

croissance économique, et le recours plus ou moins massif aux énergies

fossiles, qui conduisent à un réchauffement moyen de la Terre de 1,8° à 4°C au

cours de ce XXIéme siècle, sans exclure un

emballement jusqu’à 6,4°C, au lieu des 0,74°C pour le siècle précédent.

Pour

la France métropolitaine, il est bon de savoir que les communes littorales

représentent 4% de la superficie mais 10% de la population permanente du pays

plus quelques 30 millions de visiteurs par an.

En

France, comme ailleurs dans le monde, on constate que beaucoup de plages sont

actuellement en cours d'érosion et qu’elles cèdent du terrain sous les assauts

de la mer, au point que peut se poser le problème de leur longévité.

Pendant

des siècles, les plages sont restées désertes, en revanche, de nos jours, les

plages sont de plus en plus occupées car elles offrent l'environnement le mieux

adapté au tourisme balnéaire. Les plages sont passées en peu de temps du

territoire du vide à celui du plein, voire du trop-plein.

Et

il existe une situation de risque entre, d'une part, une occupation de l'espace

qui, de manière imprudente, s'est souvent avancée au plus près de la mer et,

d'autre part, des plages qui se rétrécissent, exposant les constructions à un

endommagement par érosion et submersion. Et, dans cette situation de risque,

les mesures de protection prises et que l'on continue souvent

encore à prendre se traduisent par des dégradations

irréversibles de l'environnement.

encore à prendre se traduisent par des dégradations

irréversibles de l'environnement.

La commission européenne s'est intéressée à travers le programme Eurosion,

au défi, que représente pour la société l'érosion et le recul des plages, et

ceci est d'autant plus préoccupant que « la défense contre la mer »,

pour reprendre la formulation traditionnelle, coûte cher par exemple

3 200 millions d'euros en 2001.

La commission européenne s'est intéressée à travers le programme Eurosion,

au défi, que représente pour la société l'érosion et le recul des plages, et

ceci est d'autant plus préoccupant que « la défense contre la mer »,

pour reprendre la formulation traditionnelle, coûte cher par exemple

3 200 millions d'euros en 2001.

Après

cet aperçu global, entrons maintenant dans le premier temps de notre émission

en nous interrogeant sur :

I-La nature des plages

Les plages correspondent à des secteurs de côte où des

sédiments, sables et galets, sont accumulés par la mer. Ces sédiments ne sont

pas réunis par un ciment et ils sont constamment mis en mouvement par les

vagues, les courants littoraux et, dans le cas des sables, également par le

vent. Les plages constituent ainsi des systèmes naturels très dynamiques.

Les plages correspondent à des secteurs de côte où des

sédiments, sables et galets, sont accumulés par la mer. Ces sédiments ne sont

pas réunis par un ciment et ils sont constamment mis en mouvement par les

vagues, les courants littoraux et, dans le cas des sables, également par le

vent. Les plages constituent ainsi des systèmes naturels très dynamiques.

À

quoi ressemblent les plages ?

En profil, les plages montrent une courbe

plus ou moins concave, avec un haut de plage qui prend la forme d'un gradin,

due à l'accumulation de sédiments par les mers les plus hautes, et un bas de

plage qui est submergé à chaque marée. Ce bas de plage est prolongé dans les

petits fonds par une avant-plage, toujours sous

l'eau, qui est une partie intégrante du système, comme l'est d'ailleurs aussi

le bourrelet dunaire, construit par le vent, qui accompagne les plages de

sable, côté terre.

En

plan, les plages peuvent présenter des formes différentes : en arc de cercle au

fond des baies, rectiligne comme sur la côte Aquitaine. Il existe aussi des

plages décollées de la Terre, comme les lidos languedociens qui sont d'étroits

rubans de sable ou de galets isolant des lagunes, ou comme les flèches, cordons

de sédiments qui s'avancent en mer.

L’alimentation

des plages s’effectue par des sédiments qui ont des origines diverses. Certains

viennent du domaine côtier, mais ce ne sont pas

aujourd'hui les plus abondants. L'érosion marine fournit en général que peu de

matériaux, sauf là où de hautes falaises de roche tendre, reculent rapidement.

Aussi les plus gros volumes de sédiments frais susceptibles de nourrir les

plages sont-ils, de nos jours, dus aux alluvions livrées par les fleuves à la

mer où elles sont prises en charge par un courant côtier qui joue un rôle

essentiel dans l'évolution des plages. C'est ce qu'on appelle la dérive

littorale, qui résulte de l'arrivée souvent oblique des vagues par rapport au

rivage et qui donne le sens du transit sédimentaire, c'est-à-dire du

déplacement des sables et des galets le long d'une plage à l'échelle de

l'année.

La dérive littorale est capable d'apporter des sables

et des galets aux plages en particulier en période de beau temps, mais elle

peut en enlever lors des tempêtes en arrachant des sédiments aux plages et en

les évacuant. À cette action s'ajoute celle des courants d'arrachement,

courants perpendiculaires au rivage, susceptibles d'entraîner aussi vers le

large des sables et des galets. Si, au bilan, il y a plus de sédiments apportés

que de sédiments enlevés, la plage s'élargit. Si les sédiments enlevés sont

plus importants que ceux apportés, la plage se rétrécit, ce qui, à terme, peut

conduire à sa disparition. Pour analyser la situation, les plages sont

habituellement découpées en compartiments sédimentaires homogènes dont les

limites correspondent le plus souvent à des caps ou à des embouchures de

fleuves. Toute intervention humaine à un endroit donné a des répercussions immédiates

à l’aval de ce point dans le sens du transit sédimentaire.

La dérive littorale est capable d'apporter des sables

et des galets aux plages en particulier en période de beau temps, mais elle

peut en enlever lors des tempêtes en arrachant des sédiments aux plages et en

les évacuant. À cette action s'ajoute celle des courants d'arrachement,

courants perpendiculaires au rivage, susceptibles d'entraîner aussi vers le

large des sables et des galets. Si, au bilan, il y a plus de sédiments apportés

que de sédiments enlevés, la plage s'élargit. Si les sédiments enlevés sont

plus importants que ceux apportés, la plage se rétrécit, ce qui, à terme, peut

conduire à sa disparition. Pour analyser la situation, les plages sont

habituellement découpées en compartiments sédimentaires homogènes dont les

limites correspondent le plus souvent à des caps ou à des embouchures de

fleuves. Toute intervention humaine à un endroit donné a des répercussions immédiates

à l’aval de ce point dans le sens du transit sédimentaire.

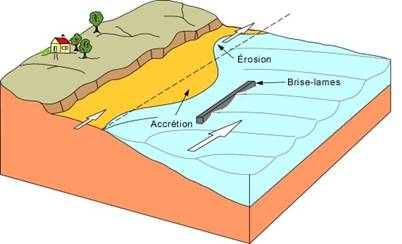

Il

existe aussi une variation saisonnière des plages : chacun se rend compte

que, lors de tempêtes d’hiver dans nos régions, les vagues sont érosives et

attaquent la plage et même la dune côté terre. Les sédiments enlevés vont

partiellement enrichir l’avant-plage sous forme de

bancs et constituer des brise-lames naturels, freinant ainsi l’érosion de la

plage. Pendant l’été, les vagues moins hautes sont constructives et remontent

depuis l’avant-plage des sédiments qui s'accumulent

en surélevant le haut de plage. Mais la récupération ne s’effectue pas

toujours, le trait de côte, limite entre la terre et l’eau recule, et une

tendance chronique à la régression est fréquente sur de nombreuses plages.

Entrons

maintenant dans notre deuxième temps, en analysant :

II- L’érosion des plages

II- L’érosion des plages

En France métropolitaine, on estime que sur environ 50

% de leur longueur, les plages reculent ; les plus affectées sont celles

des côtes d'Aquitaine et du Languedoc. Une enquête conduite à l'échelle du

monde a montré que les plages sont actuellement sur 70% de leur longueur en

situation d'érosion, sur 20% en état de stabilité et sur seulement 10 % en

cours d'engraissement. Pourquoi donc cette situation de crise érosive

généralisée ?

En France métropolitaine, on estime que sur environ 50

% de leur longueur, les plages reculent ; les plus affectées sont celles

des côtes d'Aquitaine et du Languedoc. Une enquête conduite à l'échelle du

monde a montré que les plages sont actuellement sur 70% de leur longueur en

situation d'érosion, sur 20% en état de stabilité et sur seulement 10 % en

cours d'engraissement. Pourquoi donc cette situation de crise érosive

généralisée ?

Nous

sommes dans une période de pénurie naturelle en sédiments, qui succède à une

période de profusion naturelle : quelques mots d'explications. Lors de la

dernière grande glaciation qu'a connue la terre, entre 80 000 et

10 000 ans avant aujourd'hui, le niveau de la mer se situait à environ 120

mètres au-dessous de son niveau actuel. Les plates-formes continentales qui

sont les prolongements des continents sous la mer jusqu'à une profondeur

d'environ 200 mètres, étaient alors largement émergées. Il y avait alors des

sables et des galets apportés par les glaciers, les fleuves ou les vents.

Aussi, lorsqu'il y a environ 18 000 ans, commence la fusion des glaciers

avec le réchauffement climatique, la mer en s'élevant repousse devant elle ces

sédiments. Il y a 5000 à 6000 ans, cette avancée de la mer liée à la hausse de

son niveau s'est achevée et les sables et les galets accumulés ont formé les

plages que nous connaissons actuellement. Ensuite commence une période de

pénurie sédimentaire naturelle dans le domaine littoral, avec une phase

d'érosion, qui s’est manifestée dès les premiers siècles de l'ère chrétienne et

qui se poursuit toujours.

Dans ce contexte de pénurie sédimentaire naturelle,

regardons maintenant les interventions humaines. Le rôle important de

pourvoyeurs en sables et en galets que jouent les fleuves pour les plages a été

considérablement réduit par leur équipement en

barrages. Ceci constitue des pièges efficaces pour les alluvions en

transit, qui sont ainsi empêchées d'arriver jusqu'à la mer. La tentation a été

grande, à une époque d'augmentation rapide des besoins en granulats pour le

secteur du bâtiment et des travaux publics, de recourir aux gisements qu'offraient le lit des cours d'eau et les plages. Cette

exploitation destructrice a été interdite à la fin des années 1970, mais le mal

était fait. Le long des plages, la tendance a été de construire au bord même de

la mer. Des immeubles, des villas, des promenades en trop souvent été implantés

sur l'emplacement du bourrelet dunaire voire sur le haut de la plage. Or, une

plage ainsi amputée voit son économie sédimentaire sérieusement perturbée car

le bourrelet dunaire joue un rôle important de réserve en sable. Des

installations portuaires peuvent perturber profondément le transit sédimentaire

qui se manifeste le long d'une côte. Des dépôts de sédiments se

Dans ce contexte de pénurie sédimentaire naturelle,

regardons maintenant les interventions humaines. Le rôle important de

pourvoyeurs en sables et en galets que jouent les fleuves pour les plages a été

considérablement réduit par leur équipement en

barrages. Ceci constitue des pièges efficaces pour les alluvions en

transit, qui sont ainsi empêchées d'arriver jusqu'à la mer. La tentation a été

grande, à une époque d'augmentation rapide des besoins en granulats pour le

secteur du bâtiment et des travaux publics, de recourir aux gisements qu'offraient le lit des cours d'eau et les plages. Cette

exploitation destructrice a été interdite à la fin des années 1970, mais le mal

était fait. Le long des plages, la tendance a été de construire au bord même de

la mer. Des immeubles, des villas, des promenades en trop souvent été implantés

sur l'emplacement du bourrelet dunaire voire sur le haut de la plage. Or, une

plage ainsi amputée voit son économie sédimentaire sérieusement perturbée car

le bourrelet dunaire joue un rôle important de réserve en sable. Des

installations portuaires peuvent perturber profondément le transit sédimentaire

qui se manifeste le long d'une côte. Des dépôts de sédiments se

forment contre les jetées qui constituent un obstacle

à l'écoulement de la dérive littorale, tandis qu'au-delà d'elle, les plages,

privées d'apports de sable ou de galets sont fortement érodées.

forment contre les jetées qui constituent un obstacle

à l'écoulement de la dérive littorale, tandis qu'au-delà d'elle, les plages,

privées d'apports de sable ou de galets sont fortement érodées.

La multiplication des ports de plaisance a généralisé ce type de situation, qui s'accentuera

avec l'élévation prévue du niveau de la mer au XXIe siècle : les vagues seront plus agressives et, plus hautes, elles seront

moins freinées par le fonds marin. Par ailleurs, les modèles prévoient que le

réchauffement attendu engendrera, dans les latitudes tempérées, une circulation

atmosphérique plus active, avec pour conséquence une augmentation de la

fréquence et de la force des tempêtes. Et dans les latitudes tropicales, sur

des eaux marines plus chaudes, les cyclones violents

seront plus fréquents. Or, ce sont les tempêtes et les cyclones qui

sont à l'origine des érosions irréversibles sur les côtes. L'avenir des plages

reste donc très sombre.

Maintenant,

dans notre 3ème temps, nous regarderons s’il existe :

III-

Des remèdes à l’érosion

Longtemps,

on a préconisé un recours à une défense lourde pour atténuer les conséquences

des deux agents principaux de l’érosion des plages, les vagues et les courants

littoraux. Aujourd'hui, une méthode plus douce consiste à porter remède à la

cause première de l'érosion des plages, leur déficit sédimentaire, en le

corrigeant par des

apports artificiels en sables et en galets. On compose

avec les phénomènes dynamiques naturellement en jeu sur les côtes au lieu de

s'opposer à eux. La défense lourde est représentée par les murs et des cordons

d'enrochement, implantés parallèlement au rivage sur le haut des plages. Il y a

des murs maçonnés, des cordons d'enrochement constitués parfois de pièces de

béton comme les tétrapodes, il y a aussi fréquemment de gros blocs de pierre

dense. La liste des inconvénients des murs et des cordons d'enrochement est

longue et la course au renforcement des ouvrages est sans fin. Dans cette

défense lourde, il y a aussi les épis qui sont faits de matériaux divers

implantés perpendiculairement au rivage et s'avançant sur l'avant-plage,

il y a aussi les brise-lames qui sont des ouvrages édifiés en avant du rivage

et parallèlement à lui dans les petits fonds pour briser les vagues avant

d'atteindre la plage. Cette défense lourde illustre le principe des dominos où

le problème de l'érosion des plages est toujours déplacé ailleurs.

apports artificiels en sables et en galets. On compose

avec les phénomènes dynamiques naturellement en jeu sur les côtes au lieu de

s'opposer à eux. La défense lourde est représentée par les murs et des cordons

d'enrochement, implantés parallèlement au rivage sur le haut des plages. Il y a

des murs maçonnés, des cordons d'enrochement constitués parfois de pièces de

béton comme les tétrapodes, il y a aussi fréquemment de gros blocs de pierre

dense. La liste des inconvénients des murs et des cordons d'enrochement est

longue et la course au renforcement des ouvrages est sans fin. Dans cette

défense lourde, il y a aussi les épis qui sont faits de matériaux divers

implantés perpendiculairement au rivage et s'avançant sur l'avant-plage,

il y a aussi les brise-lames qui sont des ouvrages édifiés en avant du rivage

et parallèlement à lui dans les petits fonds pour briser les vagues avant

d'atteindre la plage. Cette défense lourde illustre le principe des dominos où

le problème de l'érosion des plages est toujours déplacé ailleurs.

Parlons maintenant des solutions alternatives. Il arrive

que l’on remplace les enrochements lourds utilisés pour les cordons de haut de

plage, les épis ou les brise-lames par des sacs de forme grossièrement

cylindrique, faits d'une toile synthétique et remplis de sable. Il est possible aussi de créer sur l’avant-plage des récifs artificiels, affleurant à peine, appelés à jouer le rôle de

brise-lames immergés. On propose aussi parfois de drainer la nappe d'eau

souterraine qui existe dans les plages, ce qui favorise le dépôt de sédiments.

Ces techniques peuvent localement constituer un recours pour faire face au

recul d'une plage, mais elles ne corrigent pas la cause, qui est le déficit

sédimentaire. La réponse de fond est l'assistance sédimentaire aux plages. On a

vu que les bourrelets dunaires qui accompagnent les plages constituent pour

elles une réserve en sable qui contribue à limiter leur érosion et leur recul, aussi il est important de

renforcer les

Parlons maintenant des solutions alternatives. Il arrive

que l’on remplace les enrochements lourds utilisés pour les cordons de haut de

plage, les épis ou les brise-lames par des sacs de forme grossièrement

cylindrique, faits d'une toile synthétique et remplis de sable. Il est possible aussi de créer sur l’avant-plage des récifs artificiels, affleurant à peine, appelés à jouer le rôle de

brise-lames immergés. On propose aussi parfois de drainer la nappe d'eau

souterraine qui existe dans les plages, ce qui favorise le dépôt de sédiments.

Ces techniques peuvent localement constituer un recours pour faire face au

recul d'une plage, mais elles ne corrigent pas la cause, qui est le déficit

sédimentaire. La réponse de fond est l'assistance sédimentaire aux plages. On a

vu que les bourrelets dunaires qui accompagnent les plages constituent pour

elles une réserve en sable qui contribue à limiter leur érosion et leur recul, aussi il est important de

renforcer les

actions qui fixent le sable. Mais pour compenser le

déficit en sédiments, la meilleure façon est d'apporter artificiellement, selon

le cas, des sables ou des galets. En agissant ainsi, on permet aux plages non

seulement de se maintenir, mais aussi de conserver leur aspect naturel.

L'important est donc d'identifier des gisements exploitables de granulats aussi proches que possible et susceptibles de constituer une

réserve suffisante, en quantité et en qualité, car des rechargements

périodiques seront toujours nécessaires. On privilégie les gisements situés en

mer, à une profondeur supérieure à 20 mètres pour qu'ils ne soient pas affectés

par le mouvement des vagues à l'approche de la côte : l’exploitation

s'effectue grâce à une drague flottante, avec refoulement ensuite vers le

rivage par une conduite immergée. Il faut aussi s'interroger sur les dommages

causés aux organismes qui peuplent le fond de la mer, ce qui peut conduire à

une extraction plus profonde autour de 30/40 mètres et plus éloignée du rivage,

d’où une augmentation du coût des opérations de réensablement.

L'alimentation artificielle des plages en sédiments représente le meilleur

traitement à l'érosion des plages. C'est une méthode largement pratiquée dans

les pays développés. En France on est resté jusqu'ici plutôt frileux en la

matière, alors que la réussite de la réhabilitation de la plage de Châtelaillon en Charente-Maritime devrait pouvoir servir

d'exemple.

actions qui fixent le sable. Mais pour compenser le

déficit en sédiments, la meilleure façon est d'apporter artificiellement, selon

le cas, des sables ou des galets. En agissant ainsi, on permet aux plages non

seulement de se maintenir, mais aussi de conserver leur aspect naturel.

L'important est donc d'identifier des gisements exploitables de granulats aussi proches que possible et susceptibles de constituer une

réserve suffisante, en quantité et en qualité, car des rechargements

périodiques seront toujours nécessaires. On privilégie les gisements situés en

mer, à une profondeur supérieure à 20 mètres pour qu'ils ne soient pas affectés

par le mouvement des vagues à l'approche de la côte : l’exploitation

s'effectue grâce à une drague flottante, avec refoulement ensuite vers le

rivage par une conduite immergée. Il faut aussi s'interroger sur les dommages

causés aux organismes qui peuplent le fond de la mer, ce qui peut conduire à

une extraction plus profonde autour de 30/40 mètres et plus éloignée du rivage,

d’où une augmentation du coût des opérations de réensablement.

L'alimentation artificielle des plages en sédiments représente le meilleur

traitement à l'érosion des plages. C'est une méthode largement pratiquée dans

les pays développés. En France on est resté jusqu'ici plutôt frileux en la

matière, alors que la réussite de la réhabilitation de la plage de Châtelaillon en Charente-Maritime devrait pouvoir servir

d'exemple.

Nous avons maintenant toutes les connaissances pour

entrer dans notre quatrième temps

Nous avons maintenant toutes les connaissances pour

entrer dans notre quatrième temps

intitulé

intitulé

IV-Vivre en harmonie avec les plages

Dans

la situation de crise érosive que traversent aujourd'hui beaucoup de plages en

France et dans le monde, et pour que leur aménagement soit durable, il est

indispensable de s’appuyer courageusement sur les connaissances et l’expérience

acquises. Le premier impératif est de ne pas alourdir le déficit en sédiments.

Sans remettre en cause l'existence des barrages qui privent les côtes d’apports

importants en sables et en galets, il est possible de minorer les effets

aggravants de certains équipements ou de certaines pratiques. Nous avons vu que

les jetées des ports de plaisance, dont le nombre s’est considérablement accru,

perturbent l'écoulement de la dérive littorale et provoquent une accumulation

de sédiments d'un côté et une érosion de l'autre. Le système, connu sous le nom

de « by-pass », permet de remédier à ce désordre. Il s'agit d'une

opération technique qui, par pompage ici et refoulement là, d’un mélange de

sable et d'eau à l'aide d'une installation fixe, a pour résultat de rétablir

artificiellement la circulation sédimentaire. C'est une pratique largement

répandue aux Etats-Unis, peu en France même si une telle application a ou aura

lieu à Capbreton dans les Landes.

Le déficit en sédiments est également accentué sur les plages touristiques

par les machines de nettoyage qui enlèvent du sable en quantité non

négligeable. Il conviendrait d'encourager les communes à pratiquer le nettoyage

manuel, qui permet de plus un tri sélectif. On peut

ainsi laisser sur place les restes d'origine organique, sources d'éléments

nutritifs pour la faune et la flore. Par exemple, sur le haut de plage, ces

éléments favorisent la croissance du chiendent des sables, une plante qui joue

un rôle pionnier dans la fixation du sable apporté par le vent et la formation

d'une banquette qui sert de contrefort au bourrelet dunaire. La dépollution des

côtes de Bretagne et des pays de Loire après le naufrage de l'Erika 1999 a

signifié l'enlèvement de 250 000 t de soi-disant déchets qui ne

comprenaient en fait que 40 000 t d'hydrocarbures, le reste étant

constitué essentiellement de sables et de galets. Pour les plages menacées de

disparition à terme, et que l'on souhaite vraiment maintenir, des apports

massifs de sédiments seront nécessaires. C'est en particulier en France le cas

des stations balnéaires imprudemment aménagées dans les années 1960 sur les

lidos mobiles de la côte du Languedoc. Dans le cadre d'un projet européen de

coopération interrégionale en Méditerranée occidentale, des recherches sont

actuellement en cours pour identifier des gisements sous-marins susceptibles de

fournir des sédiments indispensables au sauvetage des plages de la région.

L'apport de sables et de galets prélevés sur l’avant-côte représente en effet la seule véritable solution susceptible d'assurer, dans une

conjoncture de pénurie sédimentaire, le maintien de plages non dénaturées.

Le déficit en sédiments est également accentué sur les plages touristiques

par les machines de nettoyage qui enlèvent du sable en quantité non

négligeable. Il conviendrait d'encourager les communes à pratiquer le nettoyage

manuel, qui permet de plus un tri sélectif. On peut

ainsi laisser sur place les restes d'origine organique, sources d'éléments

nutritifs pour la faune et la flore. Par exemple, sur le haut de plage, ces

éléments favorisent la croissance du chiendent des sables, une plante qui joue

un rôle pionnier dans la fixation du sable apporté par le vent et la formation

d'une banquette qui sert de contrefort au bourrelet dunaire. La dépollution des

côtes de Bretagne et des pays de Loire après le naufrage de l'Erika 1999 a

signifié l'enlèvement de 250 000 t de soi-disant déchets qui ne

comprenaient en fait que 40 000 t d'hydrocarbures, le reste étant

constitué essentiellement de sables et de galets. Pour les plages menacées de

disparition à terme, et que l'on souhaite vraiment maintenir, des apports

massifs de sédiments seront nécessaires. C'est en particulier en France le cas

des stations balnéaires imprudemment aménagées dans les années 1960 sur les

lidos mobiles de la côte du Languedoc. Dans le cadre d'un projet européen de

coopération interrégionale en Méditerranée occidentale, des recherches sont

actuellement en cours pour identifier des gisements sous-marins susceptibles de

fournir des sédiments indispensables au sauvetage des plages de la région.

L'apport de sables et de galets prélevés sur l’avant-côte représente en effet la seule véritable solution susceptible d'assurer, dans une

conjoncture de pénurie sédimentaire, le maintien de plages non dénaturées.

Il

était nécessaire d’insister longuement sur cet équilibre sédimentaire, mais un

autre élément est très important aussi pour la survie des plages, le besoin

d’espace. Pour pouvoir évoluer librement, les plages ont besoin d'avoir, sur leur

marge terrestre, des espaces restés à l'état de nature. Il est important de

savoir qu’elles peuvent être érodées et que leur rivage peut se replier sans

pour autant disparaître s'il existe en arrière d'elles des terrains sableux

suffisamment étendus. C'est le cas, par exemple, pour celles de la côte

Aquitaine, adossées à de vastes champs de dunes, qui reculent rapidement depuis

l'époque gallo-romaine, mais qui ont continué à exister. De même, il y a des

siècles que les lidos du littoral languedocien sont mobiles, roulant en quelque

sorte sur eux-mêmes en direction de la Terre. Le problème ne s'est posé qu'à

partir du moment où les communes littorales, dont le bâti permanent était en

fait localisé à quelques kilomètres à l'intérieur des terres, se sont dédoublées,

avec le développement du tourisme, en créant une station balnéaire sur le

rivage en état d'érosion ou sur les lidos. Ailleurs sur nos côtes, rares sont

les agglomérations en bordure de mer qui n'ont pas leur digue-promenade,

souvent bâtie sur l'emplacement qu’occupait le bourrelet dunaire. L'erreur a

été de s'installer à proximité de plages en situation d'érosion et de recul. Il

eût fallu se tenir à distance, ce qu'il est encore possible de faire

aujourd'hui là où les côtes sont restées à l'écart des aménagements. La loi

littoral de 1986 prévoit qu'en dehors des espaces déjà urbanisés, une bande de

terrain d'au moins 100 mètres de large, comptés à partir de la limite

supérieure du rivage est inconstructible. La côte du département de la Gironde,

où les plages se replient à une vitesse moyenne de l'ordre de 1m par an, la

prudence commande d'élargir cette bande inconstructible à 500 mètres. Les plans

de prévention des risques naturels prévisibles, institués par une loi de 1995,

interdisent les constructions nouvelles sur les espaces qui, à échéance de son

temps, pourraient être gagné par la mer à la suite du recul

du rivage.

du rivage.

En

conclusion, vivre avec des plages en état d'érosion et de recul, sans qu'elles

perdent pour autant leur caractère et leur beauté, est possible à une double

condition : d’abord leur apporter les sédiments dont elles ont besoin là où les

établissements humains se sont imprudemment rapprochés d’elles et ensuite

accepter d'éloigner les aménagements à venir là où elles sont encore restées à

l'état de nature. En agissant de la sorte, on pourrait sauver les plages. Ce

serait une application concrète du concept de développement durable, dont on

parle beaucoup aujourd'hui mais dont la

mise en oeuvre est encore souvent dans l'impasse.

---

Maintenant,

juste avant de clôturer cette émission centrée sur « le réchauffement

climatique et la disparition des plages », je voudrais faire quelques

commentaires supplémentaires en relation avec le soleil :

1-le

point déterminant du devenir des plages, au-delà même de la pénurie

sédimentaire liée aux barrages, est la pénurie sédimentaire naturelle, liée au

cycle glaciaire/interglaciaire voisin de 100 000 ans, lui-même lié au

cycle solaire de même période, résultant de la trajectoire de la terre autour du

soleil, la terre étant perturbée par la gravitation des autres planètes,

2-c’est

ce même cycle glaciaire/interglaciaire de 100 000 ans qui était également

important quant à la montée des eaux, dans la précédente émission. Nous avions vu

que nous étions toujours dans les conséquences de la fin du cycle glaciaire et

de la fonte des glaciers avec un surélèvement localisé des continents, par allègement de charges.

3-pour

ceux qui voudraient mieux comprendre l’influence du soleil sur le climat, je

les orienterais vers le texte d’une émission radio (n°18) en avril 2004 sur ce

thème, où Odile Wurmser, que j’interviewais, concluait

ainsi ses propos :

ainsi ses propos :

« Les

effets liés aux paramètres orbitaux …, se reproduiront immanquablement

puisqu'ils reposent sur la mécanique céleste. Il ressort d'une étude liée à ces

paramètres orbitaux qu'une grande glaciation débutera avant 25 000 ans; elle

s'installera par phases successives et culminera dans quelque 90 000 ans. En

conclusion, on peut dire que depuis sa formation, la Terre a subi de

nombreux changements climatiques. L'arrivée de l'Homme sur Terre est tardive à

l'échelle géologique. Il a traversé des conditions climatiques très difficiles

et il a survécu. Mais les choses changent à l'heure actuelle car nous avons la

capacité de modifier les conditions de Vie sur Terre. Une chose est certaine,

c'est que le climat est en train de se réchauffer. Le déséquilibre chimique

actuel, (lié à l’homme,) se poursuivant et l'activité solaire croissant

(jusqu’en 2040), des modifications climatiques sont à craindre et ces

modifications seront d'autant plus grandes que la population mondiale est

importante».

Le

texte (émission 18) est aisément accessible, en relation avec le lien radio

Voix du Béarn, sur mon blog personnel : http://jackdesendets.blogspot.com

4-il apparaît clairement que le soleil joue un rôle

essentiel, et pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus, je les inviterais

à aller voir le texte « Le Pic du Midi de Bigorre et les Observateurs

Associés (les OA) », qui était la 14ème émission de la série

« A la découverte du ciel »,

4-il apparaît clairement que le soleil joue un rôle

essentiel, et pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus, je les inviterais

à aller voir le texte « Le Pic du Midi de Bigorre et les Observateurs

Associés (les OA) », qui était la 14ème émission de la série

« A la découverte du ciel »,

5-enfin,

restons toujours sur le soleil, je voudrais terminer par une confidence qui

explique le choix des deux derniers thèmes. C’est en octobre 2006, qu’étant OA

au Pic du Midi de Bigorre avec Marie-Claude Paskoff pour une semaine de mission, j’ai découvert la dimension et l’expertise de son

mari géographe Roland Paskoff,

décédé en 2005.

Ces deux émissions ont voulu lui rendre hommage, en faisant partager

aux auditeurs les connaissances acquises et les enseignements tirés au cours

d’une vie au service de sa passion du littoral et de notre futur.

Sur ce, sans vouloir dévoiler

le thème de la prochaine émission, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une

très belle fin d’été sur les plages ou ailleurs, en vous transmettant mes

salutations fraternelles coutumières. Et à très bientôt.

lectures...