Réchauffement climatique et montée des eaux.

27ème émission mai 2007

Bonjour à

toutes et bonjour à tous. Précisons pour les nouveaux auditeurs que notre

émission s’intéresse au devenir de notre monde, et en particulier aux grands

défis à relever. Il est beaucoup question actuellement du réchauffement

climatique, le GIEC (le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’évolution du

climat) créé en 1988 et regroupant la quasi-totalité des pays avait déposé  un

rapport état des lieux en 2001 très inquiétant, et celui de 2007 est encore

plus critique, reconnaissant sans aucun doute possible le lien de cause à effet

entre les activités humaines et le réchauffement climatique. Aussi, ce mois-ci

et le mois prochain également, le réchauffement sera à notre ordre du jour, en

nous focalisant tout particulièrement sur les côtes et sur les rivages avec une

double question « Jusqu’où la mer va-t-elle

monter ? », émission de

ce mois-ci et « Les plages vont-elles

disparaître ? » le prochain mois. Ces deux interrogations correspondent

à deux ouvrages d’un grand géographe, disparu il y a peu en 2005, Roland Paskoff. Ces deux

émissions, qui résumeront ces deux textes, veulent lui rendre hommage, en

faisant partager aux auditeurs les connaissances acquises et les enseignements

tirés au cours d’une vie au service de sa passion du littoral et de notre

futur.

un

rapport état des lieux en 2001 très inquiétant, et celui de 2007 est encore

plus critique, reconnaissant sans aucun doute possible le lien de cause à effet

entre les activités humaines et le réchauffement climatique. Aussi, ce mois-ci

et le mois prochain également, le réchauffement sera à notre ordre du jour, en

nous focalisant tout particulièrement sur les côtes et sur les rivages avec une

double question « Jusqu’où la mer va-t-elle

monter ? », émission de

ce mois-ci et « Les plages vont-elles

disparaître ? » le prochain mois. Ces deux interrogations correspondent

à deux ouvrages d’un grand géographe, disparu il y a peu en 2005, Roland Paskoff. Ces deux

émissions, qui résumeront ces deux textes, veulent lui rendre hommage, en

faisant partager aux auditeurs les connaissances acquises et les enseignements

tirés au cours d’une vie au service de sa passion du littoral et de notre

futur.

Chers auditeurs, chers lecteurs

de mon « blog », chers amis. J’ai cru percevoir le souhait de

certains d’entre vous de disposer en quelques phrases du sommaire de

l’émission. Aussi, pour faire très bref, la présente 27ème émission, intitulée

« Réchauffement climatique et montée des eaux » pourrait se résumer

ainsi : hommage à un grand géographe du littoral, Roland Paskoff, à travers un de ses ouvrages « Jusqu’où la

mer va-t-elle monter ? » avec des réponses espérées et surprenantes à

de nombreuses interrogations, par ex. îles coralliennes dévastées, Bangladesh

submergé, Camargue engloutie…ces scénarios-catastrophes vont-ils se

réaliser ? De combien la mer va-t-elle réellement monter ? Qui aura

les pieds dans l’eau ? Comment expliquer ce phénomène ? L’homme

sera-t-il seul responsable de sa noyade ?

Quatre questions jalonnent cet ouvrage

ainsi que cette émission : Pourquoi le niveau de la mer varie-t-il ? Le

niveau de la mer est-il en cours d’élévation ? Quelles menaces sur les

côtes ? Quelles réponses pour nos sociétés ?

Voilà

ce bref sommaire ainsi exposé, chacun peut discerner s’il a un quelconque

intérêt à poursuivre ou non, son écoute ou sa lecture. Avant d’aller plus loin,

je voudrais exprimer que j’ai énormément apprécié la lecture des deux ouvrages

que j’ai cités de Roland Paskoff, cela est du, me

semble-t-il, à une écriture simple et agréable conduisant à une compréhension

garantie dans un domaine complexe où j’avoue humblement, j’avais des idées

simplistes et archi fausses, comme je crois, peut-être, la majorité d’entre

nous. J’ai aussi découvert et beaucoup aimé cette remarquable édition Le

Pommier, qui les a édités, où les ouvrages sont appelés « Les Petites

Pommes du Savoir » avec un argumentaire pleinement justifié :

« des réponses brèves, claires et sérieuses aux questions que vous vous

posez sur le monde ».

Voilà

ce bref sommaire ainsi exposé, chacun peut discerner s’il a un quelconque

intérêt à poursuivre ou non, son écoute ou sa lecture. Avant d’aller plus loin,

je voudrais exprimer que j’ai énormément apprécié la lecture des deux ouvrages

que j’ai cités de Roland Paskoff, cela est du, me

semble-t-il, à une écriture simple et agréable conduisant à une compréhension

garantie dans un domaine complexe où j’avoue humblement, j’avais des idées

simplistes et archi fausses, comme je crois, peut-être, la majorité d’entre

nous. J’ai aussi découvert et beaucoup aimé cette remarquable édition Le

Pommier, qui les a édités, où les ouvrages sont appelés « Les Petites

Pommes du Savoir » avec un argumentaire pleinement justifié :

« des réponses brèves, claires et sérieuses aux questions que vous vous

posez sur le monde ».

Maintenant, il me paraît indispensable, émission humaniste oblige, de commencer par vous présenter un peu longuement Roland Paskoff, « un grand géographe du littoral ». Je le ferais avec grand plaisir :

Roland Paskoff, né en 1933 et

décédé en  géographes tunisiens. Il est ensuite

professeur à l’Université Lumière de Lyon (Lyon-II), où il termine sa carrière

d’enseignant, en 1998. Il se fait alors connaître des milieux scientifiques par

la publication de deux livres essentiels : « Côtes en danger »

(aux éditions Masson en 1993, réédité à l’Harmattan en 2004) et

« Les littoraux, impact des aménagements sur leur évolution »

(chez Armand Colin en 1998). Il décrit la sensibilité particulière des

littoraux aux phénomènes d’érosion, tout en soulignant que l’homme a largement

sa part de responsabilité. Il montre combien la mise en place d’équipements mal

pensés et de politiques d’aménagement non conformes aux dynamiques naturelles

peut être coûteuse.

géographes tunisiens. Il est ensuite

professeur à l’Université Lumière de Lyon (Lyon-II), où il termine sa carrière

d’enseignant, en 1998. Il se fait alors connaître des milieux scientifiques par

la publication de deux livres essentiels : « Côtes en danger »

(aux éditions Masson en 1993, réédité à l’Harmattan en 2004) et

« Les littoraux, impact des aménagements sur leur évolution »

(chez Armand Colin en 1998). Il décrit la sensibilité particulière des

littoraux aux phénomènes d’érosion, tout en soulignant que l’homme a largement

sa part de responsabilité. Il montre combien la mise en place d’équipements mal

pensés et de politiques d’aménagement non conformes aux dynamiques naturelles

peut être coûteuse.

Dégagé

des obligations de son métier d’enseignant, Roland Paskoff

poursuit une carrière féconde, consacrée désormais à la sauvegarde et à la

protection environnementale des côtes. Il intervient à de nombreuses occasions

auprès des instances dirigeantes du pays, des élus des communes du littoral,

des ingénieurs, des associations, etc. pour faire passer un message de

raison ; il plaide « pour une nouvelle approche de la question de

l'érosion des plages consistant à composer avec l'action de la mer plutôt qu'à

s'opposer frontalement à elle. La démarche préconisée s'appuie sur deux

principes : éloignement des aménagements du rivage partout où il est encore

possible de le faire, recours à l'alimentation artificielle en sédiments des

plages là où les enjeux socio-économiques le justifient ».

Ses

engagements sont multiples. Il intervient comme consultant dans le programme de

l’Unesco "Petites villes côtières historiques de la Méditerranée". Il

est conseiller scientifique au Conservatoire du Littoral, président de la

section française de l’EUCC (Union Européenne pour la Conservation des Côtes)

et membre actif de divers comités de protection du littoral. Il étend son rayon

d’action jusque dans l’Océan Indien, car il s’intéresse aussi aux effets sur

les côtes de l'élévation prévue du niveau de la mer en liaison avec le

changement climatique attendu de l'effet de serre additionnel d'origine humaine.

Ses deux

derniers ouvrages « Jusqu’où la mer va-t-elle monter ? », qui

nous concerne très directement aujourd’hui et « Les plages vont-elles

disparaître ? », parus aux éditions Le Pommier en 2004 et 2005, sont

destinés au grand public et témoignent de son engagement au service de la

protection des milieux littoraux et des enjeux du futur.

Entrons donc maintenant dans la première des quatre questions évoquées :

I. Pourquoi le niveau de la mer varie-t-il ?

D’abord le niveau de la mer, c’est quoi ? Sur une côte, chacun peut constater des variations de niveaux de courte durée, liées à la marée, à la hauteur des vagues, à la poussée des vents, aux variations de pression atmosphérique. En éliminant ces variations, on peut parler d’un niveau « moyen » de la mer, grâce aux informations fournies par des marégraphes, appareils enregistrant les hauteurs des marées. A partir des données obtenues à Marseille, on a défini le zéro du nivellement général de la France, mais ce niveau moyen n’est pas immuable.

Le

niveau de la mer, le niveau marin, à l’échelle planétaire varie pour deux

raisons principales : une modification du contenant, le volume des

cuvettes océaniques et une modification du contenu, le volume des eaux

océaniques.

Le

niveau de la mer, le niveau marin, à l’échelle planétaire varie pour deux

raisons principales : une modification du contenant, le volume des

cuvettes océaniques et une modification du contenu, le volume des eaux

océaniques.

Au niveau du contenant, les plaques formant notre écorce terrestre se déplacent les unes par rapport aux autres : quand elles s’écartent, les océans s’élargissent et le niveau des eaux baisse, quand elles se rapprochent, les océans se rétrécissent et le niveau monte. Ces variations, de l’ordre d’un cm/1000 ans sont négligeables à l’échelle d’une vie humaine.

Au niveau du contenu, du volume

des eaux océaniques, il faut évoquer brièvement l’ère quaternaire correspondant

en gros aux deux derniers millions d’années, où notre planète a subi une alternance

de refroidissements et de réchauffements, tous les 100 000 ans, alternance

liée à la variation de rayonnement reçu du soleil, compte tenu de modifications

périodiques  dans

le mouvement de la terre autour de son astre.

dans

le mouvement de la terre autour de son astre.

Lors de la dernière période glaciaire

(entre -80 000 et -10000 ans), les eaux océaniques étaient pour une part

stockées sous forme de calottes de glaces sur les continents (Canada,

Scandinavie) et le niveau marin se situait à 120-

Il y a 15 000 ans, un réchauffement climatique démarra et de l’eau retourna aux océans et le niveau s’éleva il y a quelques 5000 ans pour s’approcher de sa position actuelle. La vitesse de remontée du niveau marin fut rapide, en moyenne de 1cm/an mais parfois 2 à 3 cm/an.

Il faut savoir que si toute la

glace de la Terre fondait, le niveau général s’élèverait de

Les continents sont instables, là

où s’accumulent de lourdes charges, par ex. dans les deltas  (laves,

sédiments), il y a affaissement et les régions périphériques, par compensation,

se relèvent ; là où les calottes de glace disparaissent, il y a relèvement

et, par compensation, affaissement ailleurs.

(laves,

sédiments), il y a affaissement et les régions périphériques, par compensation,

se relèvent ; là où les calottes de glace disparaissent, il y a relèvement

et, par compensation, affaissement ailleurs.

Par ex. la Scandinavie, libre de

glace depuis 8000 ans, continue de se soulever d’1 cm/an, d’où une baisse

rapide du niveau relatif de

Les rivages marins peuvent aussi connaître des mouvements brusques de soulèvement ou d’affaissement : un tremblement de terre en 1960 dans la région de Valdivia au Chili provoqua un affaissement de quelques mètres sur la côte du sud du pays.

Regardons maintenant notre 2ème

question :

II. Le niveau de la mer est-il en cours d’élévation ?

Il y a encore quelques années, les marégraphes étaient le seul outil de mesure, et il en existe seulement une centaine dans le monde en fonctionnement depuis plus d’un siècle. De plus, le niveau est relatif, enregistré par rapport à la terre, qui est instable. Depuis une dizaine d’années, avec l’arrivée de l’altimétrie spatiale et les satellites Topex-Poséidon en 1992 puis Jason en 2001, on peut calculer partout les variations absolues du niveau de la mer, par rapport au centre de masse de la terre, à un cm près.

Et alors, que peut-on dire de l’élévation du niveau de la mer au cours du XXème siècle ?

La majorité des spécialistes

pense qu’elle s’est élevée en moyenne de 1,5 mm/an, soit

Et pour le XXIème ? Qu’en

est-il ? Il y a quelques années, un scénario catastrophe a été imaginé

avec une élévation de 5/6 m, comme cela s’est produit lors de la dernière

période interglaciaire culminant il y a 125 000 ans. Le GIEC (Groupe

intergouvernemental sur l’évolution du climat) a annoncé pour 2100 une

élévation liée à l’effet de serre d’origine humaine comprise entre 14 et

Pour les régions des hautes latitudes (Canada, Scandinavie), qui se rehaussent, l’élévation du niveau des eaux se manifestera peu. Ailleurs aux latitudes moyennes qui s’affaissent, la montée de la mer sera accentuée. Pour la France métropolitaine, les communes littorales représentent 4% de la superficie mais 10% de la population permanente du pays plus quelques 30 millions de visiteurs par an.

Maintenant, analysons en détail les conséquences avec notre 3ème question :

III. Quelles menaces sur les côtes ?

Nous allons passer en revue les divers cas de figures redoutés, nous en analyserons six : les plaines deltaïques, les rivages coralliens, les marais maritimes, les plages, les falaises et les estuaires.

1er cas redouté : Les plaines deltaïques.

On pense bien sûr d’abord au

Bangladesh à l’embouchure du Gange, du Brahmapoutre et du Meghana.

Un delta se forme à l’embouchure d’un fleuve lorsque le volume des sédiments

apportés est supérieur à celui que les vagues et les courants littoraux peuvent

emporter. La terre gagne alors sur la mer, même s’il y a affaissement sous le

poids accumulé. Le fleuve, à l’occasion des  crues,

change de cours et édifie une plaine étendue. Au Bangladesh, la terre gagne sur

la mer à une vitesse de 7 km2 par an, soit

crues,

change de cours et édifie une plaine étendue. Au Bangladesh, la terre gagne sur

la mer à une vitesse de 7 km2 par an, soit

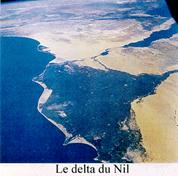

Quant au

delta du Nil, depuis un siècle en phase de destruction liée aux

activités humaines. Le risque est l’accélération de l’avancée de la mer au

détriment de la terre par érosion. La tendance à l’affaissement est accentuée

avec une élévation du niveau de la mer de 8 à 10 mm/an pour la dernière

décennie. Elle est due fondamentalement à la réduction de l’ordre des 9/10ème

de la charge alluviale qui était apportée avant le barrage d’Assouan en

Tous les grands deltas

méditerranéens, qui avaient continué de s’étendre au cours des vingt derniers

siècles sont depuis quelques décennies dans une phase de régression. La masse

d’alluvions liée à l’érosion des sols et à l’agriculture, se trouve piégée dans

les multiples barrages à usage d’irrigation et de production d’électricité. Ces

deltas sont fragilisés avec l’élévation du niveau de  Le

delta du Rhône, avec division par cinq en un siècle de la masse des alluvions,

voit une élévation rapide du niveau de la mer de 2,1 mm/an, au lieu de 1,2

mm/an à Marseille, liée à l’affaissement sous le poids des matériaux le constituant.

Aussi la Camargue constitue-t-elle le

Le

delta du Rhône, avec division par cinq en un siècle de la masse des alluvions,

voit une élévation rapide du niveau de la mer de 2,1 mm/an, au lieu de 1,2

mm/an à Marseille, liée à l’affaissement sous le poids des matériaux le constituant.

Aussi la Camargue constitue-t-elle le  maillon

le plus faible des côtes françaises dans la perspective de l’accélération de la

hausse du niveau de la mer. On peut prévoir des avancées importantes de la mer.

A cette submersion permanente, s’ajouteraient des submersions temporaires plus

fréquentes qu’aujourd’hui à l’occasion des surcotes, hausses exceptionnelles et

temporaires liées à une diminution de la pression atmosphérique et à une

accumulation d’eau marine sur les rivages par des vents forts soufflant vers la

terre (pour une surcote de 1m tous les 10 ans actuellement, avec 50 cm de plus,

la surcote revient tous les ans).

maillon

le plus faible des côtes françaises dans la perspective de l’accélération de la

hausse du niveau de la mer. On peut prévoir des avancées importantes de la mer.

A cette submersion permanente, s’ajouteraient des submersions temporaires plus

fréquentes qu’aujourd’hui à l’occasion des surcotes, hausses exceptionnelles et

temporaires liées à une diminution de la pression atmosphérique et à une

accumulation d’eau marine sur les rivages par des vents forts soufflant vers la

terre (pour une surcote de 1m tous les 10 ans actuellement, avec 50 cm de plus,

la surcote revient tous les ans).

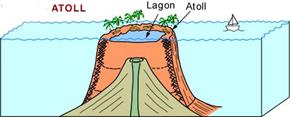

2ème cas délicat : Les rivages coralliens.

Il faut distinguer d’abord les

récifs coralliens eux-mêmes, et ensuite les îles basses dispersées au milieu

des océans et  souvent

habitées dont le socle est constitué par des récifs coralliens.

souvent

habitées dont le socle est constitué par des récifs coralliens.

Regardons d’abord les récifs coralliens, qui sont des constructions dues à des organismes vivants.

Leur surface plane, appelée « platier » se situe au niveau moyen de la mer.

La croissance verticale des coraux est de plusieurs millimètres par an, ce qui devrait leur permettre de suivre l’élévation du niveau de la mer, sauf si celle-ci dépassait les 10 mm/an qui est le seuil critique pour leur survie.

Dans

le scénario le plus pessimiste, la vitesse de montée ne devrait pas dépasser

les 8 mm/an, donc pas d’inquiétude à ce niveau-là.

Dans

le scénario le plus pessimiste, la vitesse de montée ne devrait pas dépasser

les 8 mm/an, donc pas d’inquiétude à ce niveau-là.

D’autres éléments déterminants interviennent : la vie corallienne peut être compromise par des activités humaines avec des effluents urbains ou agricoles polluant l’eau marine ou des extractions massives de matériaux : ceci explique l’état souvent moribond des coraux de Tahiti et de la Martinique.

Une autre menace existe liée au réchauffement des eaux de surface : les coraux ont des exigences thermiques précises avec une fourchette entre 18 et 30°C, ce qui explique leur limitation à la zone intertropicale.

Des

températures supérieures à 30°C entraînent leur blanchissement, signe de leur

mort, et on peut redouter une généralisation de ces blanchissements avec la

hausse des températures annoncées pour le XXI ème

siècle.

Des

températures supérieures à 30°C entraînent leur blanchissement, signe de leur

mort, et on peut redouter une généralisation de ces blanchissements avec la

hausse des températures annoncées pour le XXI ème

siècle.

Par ailleurs, l’augmentation du gaz carbonique dans l’atmosphère conduira également à son accroissement à l’état dissous dans les eaux et la concentration en carbonate de calcium baissera, entraînant un ralentissement de la calcification des coraux et une perte de vitalité les fragilisant.

Regardons maintenant les récifs coralliens qui supportent de petites îles sableuses, très basses, souvent habitées.

Le danger ne vient pas de la

« submersion passive » des eaux s’élevant de quelques dizaines de  centimètres,

mais d’une

centimètres,

mais d’une  érosion

accrue de leurs rivages avec une diminution importante de leur superficie.

érosion

accrue de leurs rivages avec une diminution importante de leur superficie.

Il faut s’attendre à ce que la hausse de la température des eaux de surface dans la zone intertropicale se traduise par une augmentation de la force, on dit la magnitude, et de la fréquence des cyclones. Caractérisés par des pressions très basses et des vents violents, ceux-ci engendrent des vagues très hautes, aggravées encore par un phénomène de surcote.

La recrudescence de ces situations de tempêtes constituera à l’avenir la principale menace sur l’existence même de ces îles coralliennes.

Ces effets seront accrus si l’on ne met pas fin, sur ces rivages, aux extractions inconsidérées de sable, matériau de construction très recherché.

Par

ailleurs, les hommes peuvent habiter ces îles parce qu’elles possèdent des

nappes d’eau douce souterraine d’origine pluviale.

Par

ailleurs, les hommes peuvent habiter ces îles parce qu’elles possèdent des

nappes d’eau douce souterraine d’origine pluviale.

Il existe un principe qui dit que si la surface libre de la nappe d’eau est à 1 m au-dessus du niveau moyen de la mer, l’interface entre l’eau douce et l’eau salée se trouve à 40 m au-dessous de ce niveau, ce qui signifie aussi que toute élévation du niveau de la mer se traduira par une réduction du volume d’eau égale à 40 fois la valeur de cette élévation.

Ainsi les îles coralliennes, menacées de réduction à la fois de leur surface et de leur ressource en eau potable, représentent des points chauds dans le réchauffement climatique prévu. Les micro Etats dans les océans Indien et Pacifique ont des motifs pour se préoccuper de leur sort.

On parle des Maldives, on parle aussi d’une situation plus critique encore, en Océanie, celle du petit archipel de Tuvalu, regroupant neuf atolls de 24 km2, où quelques 10 000 habitants vivent de la pêche et de la récolte du coprah.

3ème cas redouté : Les marais maritimes.

Ceux sont des étendues littorales basses, faiblement inclinées vers la mer, alternativement envahies et évacuées par la marée.

C’est

une sorte de vase, due à des accumulations de sédiments très fins, des limons

et des argiles, dans les parties de côtes abritées de l’action directe des

vagues. Ces vasières apparaissent nues à l’aval, et sont couvertes à l’amont

d’une végétation adaptée à un milieu salé et périodiquement inondé, végétation

de type herbacé dans les régions tempérées et froides. En France, les marais

sont bien développés entre l’estuaire de la Loire et la Gironde.

C’est

une sorte de vase, due à des accumulations de sédiments très fins, des limons

et des argiles, dans les parties de côtes abritées de l’action directe des

vagues. Ces vasières apparaissent nues à l’aval, et sont couvertes à l’amont

d’une végétation adaptée à un milieu salé et périodiquement inondé, végétation

de type herbacé dans les régions tempérées et froides. En France, les marais

sont bien développés entre l’estuaire de la Loire et la Gironde.

Dans les régions chaudes, des

arbres, les palétuviers, poussent sur les vasières en formant une forêt

amphibie, la mangrove, présente largement

sur les côtes de notre Guyane. Les marais maritimes appartiennent à la grande

catégorie des terres humides, espaces remarquables par leur richesse biologique

et leur  productivité

en nutriments, qui justifient leur protection.

productivité

en nutriments, qui justifient leur protection.

La survie de ces marais dépend de la vitesse de sédimentation se produisant à leur surface. Chaque flot véhicule en suspension une certaine quantité de particules minérales qui se déposent avant que ne s’amorce le reflux. A cet apport s’ajoute la contribution de la matière organique produite surtout par la végétation poussant sur le marais.

Il existe trois cas de figures : lorsque la vitesse de sédimentation ne compense pas celle de l’élévation du niveau de la mer, le marais est condamné à disparaître progressivement. Si les deux vitesses sont égales, le marais peut se maintenir.

Et si la vitesse de sédimentation l’emporte sur l’élévation du niveau de la mer, le marais continuera de se développer.

Cette dernière est l’éventualité la plus probable un peu partout dans le monde. La baie du Mont Saint Michel est un bon exemple : actuellement le niveau relatif de la mer s’élève d’au moins 3 mm/an, et la sédimentation est de l’ordre de 20 mm/an.

L’accélération

de la hausse du niveau de la mer ralentira ce colmatage mais ne l’arrêtera pas.

L’accélération

de la hausse du niveau de la mer ralentira ce colmatage mais ne l’arrêtera pas.

C’est également vrai pour les marais à mangrove des côtes tropicales, où la vase est abondante, provenant des volumes importants de limons et d’argiles apportés par de grands fleuves, comme l’Amazone.

Au cours des siècles, surtout en Europe du Nord-Ouest et en Extrême-Orient, des marais ont été endigués pour être transformés en terres de culture, les polders. La marée n’y pénètre plus, la sédimentation y est arrêtée, le sol asséché par drainage s’affaisse par compactage et finit par se trouver au-dessous du niveau des plus hautes mers. Les digues constituent alors le seul obstacle à une submersion.

Leur niveau a été calculé en fonction de la hauteur estimée de la surcote maximale prévisible dans les conditions actuelles. Le risque d’envahissement des polders par la mer sera donc accru, à moins que les digues ne soient exhaussées à temps.

La surcote liée à la tempête de décembre 1999, ayant affectée la Gironde, a débordé les digues et inondé partiellement la centrale nucléaire du Blayais.

Les digues ont été depuis rehaussées d’un mètre.

4ème situation redoutée : Les plages.

La prochaine émission approfondira cette question des plages, mais évoquons l’essentiel aujourd’hui. Les plages correspondent à des littoraux meubles constitués par du sable et/ou des galets accumulés par les vagues et les courants côtiers.

Très longtemps, elles sont

restées des territoires  du

vide, mais aujourd’hui, elles font souvent l’objet d’une occupation humaine

dense. Le tourisme balnéaire est en essor continu.

du

vide, mais aujourd’hui, elles font souvent l’objet d’une occupation humaine

dense. Le tourisme balnéaire est en essor continu.

Beaucoup de plages sont actuellement en cours d’érosion et de recul, alors qu’il y a de plus en plus d’aménagements implantés inconsidérément au bord même du rivage. Il y a donc recours de plus en plus à des ouvrages de défense, en particulier des digues et des enrochements qui dénaturent les côtes.

A l’origine de cette situation, ce n’est pas l’élévation du niveau de la mer qui est en cause, mais c’est la pénurie naturelle en sables et en galets dans le domaine côtier.

L’accélération de la montée des eaux aggravera cette érosion. Sur la côte Aquitaine, où le département de la Gironde se situe probablement en tête de l’érosion des plages, avec un recul supérieur à 1 m/an, cette vitesse augmentera puisque les vagues s’approcheront plus du rivage avant de déferler à un niveau plus haut qu’aujourd’hui.

Sur la façade atlantique des USA, on estime que chaque centimètre d’élévation du niveau de la mer sera en moyenne accompagné par un recul de 1 m des côtes sableuses.

Ce sont surtout les plages des

lidos, ces langues de sable isolant de la  mer

des lagunes, qui seront affectées par une accélération de la hausse du niveau

de la mer.

mer

des lagunes, qui seront affectées par une accélération de la hausse du niveau

de la mer.

Si on prend comme exemple, la côte à étangs du Languedoc.

Depuis l’Antiquité ses lidos se déplacent vers la terre en roulant sur eux-mêmes à l’occasion des tempêtes, tout en s’amincissant et se tronçonnant.

Une étude prospective relative au lido de Maguelonne, qui a déjà beaucoup reculé, montre qu’en 2100, le lido se sera replié de 100m et que sur une longueur de 4 km, il aura perdu par submersion une surface de l’ordre de 30 ha.

C’est un sérieux défi pour les stations balnéaires imprudemment implantées dans les années 1960 sur un milieu littoral aussi mobile. Plusieurs d’entre elles sont déjà confrontées à la disparition de leurs plages et à la submersion des quartiers de front de mer lors des tempêtes. En France, la côte du Languedoc est, en termes d’enjeux économiques et sociaux, la plus vulnérable à l’accélération prévisible de l’élévation du niveau de la mer au cours du XXIème siècle.

5ème cas de figure critique : Les falaises.

Actuellement

les falaises du pays de Caux en Normandie reculent de 20 cm/an.

Actuellement

les falaises du pays de Caux en Normandie reculent de 20 cm/an.

Un scénario prospectif pour les falaises de craie des environs d’Antifer, où le retrait a déjà été de 2,60 m en trente ans, montre que pour un niveau à 45 cm de plus d’ici 2100, le bord des falaises pourrait se situer à une vingtaine de mètres de la position actuelle, ce qui implique une vitesse de recul multipliée par 2,5.

L’explication est le moindre freinage des vagues sur les fonds puisque la tranche d’eau sera plus épaisse, avec une érosion plus forte des pieds de falaise.

Les éboulements des falaises sont aussi dus à l’infiltration des eaux de pluie dans les fissures de la roche et au gel qui peut s’en suivre en hiver.

Le réchauffement climatique pourrait déboucher sur une diminution des précipitations et aussi des périodes de gel, atténuant les effets évoqués précédemment.

6ème et dernier cas de figures : Les estuaires.

Un estuaire, c’est l’embouchure d’un fleuve dans laquelle la marée pénètre largement, par ex la Loire, la Garonne.

Une

élévation du niveau de la mer aura pour conséquence une avancée plus grande

vers l’amont de l’intrusion saline, ce qui obligerait à déplacer des stations

de pompage d’eau douce.

Une

élévation du niveau de la mer aura pour conséquence une avancée plus grande

vers l’amont de l’intrusion saline, ce qui obligerait à déplacer des stations

de pompage d’eau douce.

Pour la Loire, ce front de salinité pourrait se déplacer vers l’intérieur de 1 km, mais cela dépend aussi du volume des précipitations résultant du changement climatique, un accroissement des précipitations réduisant ce déplacement et inversement si les précipitations se trouvent réduites. Sur ces évolutions prévisibles, l’incertitude demeure à l’heure actuelle.

IV. Quelles réponses pour nos sociétés ?

L’élévation

attendue du niveau de la mer implique des risques accrus d’inondation,

d’érosion et de salinisation pour les espaces côtiers à une époque, où ces

derniers sont de plus en plus occupés par les hommes. Face à ces menaces, deux

attitudes sont possibles : la résistance au phénomène ou l’adaptation à

une situation nouvelle pour en limiter les effets indésirables.

L’élévation

attendue du niveau de la mer implique des risques accrus d’inondation,

d’érosion et de salinisation pour les espaces côtiers à une époque, où ces

derniers sont de plus en plus occupés par les hommes. Face à ces menaces, deux

attitudes sont possibles : la résistance au phénomène ou l’adaptation à

une situation nouvelle pour en limiter les effets indésirables.

La

résistance :

Les digues sont utilisées depuis longtemps pour s’opposer à l‘avancée de la mer, en particulier là où les terres conquises ont été récupérées pour être cultivées.

C’est

le cas aux Pays-Bas où le tiers du territoire est au-dessous du niveau moyen de

la mer. Sur de nombreux littoraux, les constructions affectées par les vagues

de tempêtes sont défendues par des enrochements.

C’est

le cas aux Pays-Bas où le tiers du territoire est au-dessous du niveau moyen de

la mer. Sur de nombreux littoraux, les constructions affectées par les vagues

de tempêtes sont défendues par des enrochements.

On pourrait multiplier et redimensionner ces défenses mais elles dénaturent l’environnement. Aussi, de plus en plus, sur les plages, on a recours à des rechargements en sable pour contrecarrer l’érosion. Il existe aussi d’autres options à plus grande échelle : un exemple en est donné en Italie avec un projet grandiose, un projet titanique pour empêcher la submersion programmée de Venise et de ses trésors artistiques.

La ville communique actuellement à la mer par trois passes et se trouve de temps en temps les pieds dans l’eau, en 1966 la place Saint Marc s’est trouvée noyée avec presque deux mètres d’eau.

Ces phénomènes d’ « acqua alta », de hautes

eaux, seront de plus en plus fréquents et intenses, aussi un ouvrage avec 79  portes

mobiles devrait se réaliser.

portes

mobiles devrait se réaliser.

Ce projet « Moïse » avec une fin des travaux prévue en 2012, est controversé, parce que très cher, plus de 4 milliards d’euros, et obsolète dans une cinquantaine d’années avec la montée des eaux.

D’autres solutions ont été proposées, dont une consiste à rehausser le sol de la ville, par injection d’eau de mer, voire de gaz carbonique dans le substrat rocheux sous-jacent.

La lutte contre la mer ne pourra être menée partout et elle impliquera une aide internationale aux pays pauvres. Elle devra se limiter aux secteurs de côtes où les enjeux socio-économiques le justifient, par ex. grandes agglomérations urbaines, etc.

L’adaptation :

La

meilleure réponse à cette accélération de la hausse du niveau de la mer, du

double point de vue environnemental et financier, consiste à éloigner les

aménagements du rivage.

La

meilleure réponse à cette accélération de la hausse du niveau de la mer, du

double point de vue environnemental et financier, consiste à éloigner les

aménagements du rivage.

Il conviendrait de revenir à la sagesse des sociétés riveraines traditionnelles : leurs établissements permanents étaient implantés en retrait d’un bord de mer dont les fureurs et leurs effets se transmettaient de génération en génération dans la mémoire collective.

Là où les côtes sont pas ou peu occupées, la mise en œuvre d’une politique de repli est envisageable.

En France, la loi sur le littoral de 1986 prévoit de ne pas construire sur une bande d’au moins 100 m à partir de la limite haute du rivage.

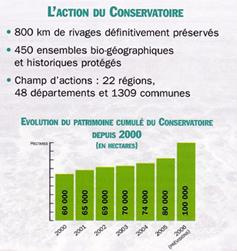

Les plans de prévention des

risques naturels prévisibles, obligatoires par une loi de 1995,  déclarent

aussi inconstructibles les espaces susceptibles d’être érodés ou submergés à

échéance d’un siècle. Le Conservatoire du littoral,

organisme d’Etat, a pour mission d’acquérir des terrains pour les soustraire à

l’urbanisation.

déclarent

aussi inconstructibles les espaces susceptibles d’être érodés ou submergés à

échéance d’un siècle. Le Conservatoire du littoral,

organisme d’Etat, a pour mission d’acquérir des terrains pour les soustraire à

l’urbanisation.

Son principe directeur est de

laisser l’érosion et la submersion se manifester librement. Le repli est plus

difficile s’il existe déjà des aménagements qu’il faudrait abandonner, mais des

exemples de cette démarche existent dans divers pays d’Europe  Occidentale

et aussi en France.

Occidentale

et aussi en France.

L’opinion publique est largement hostile à ce repli, et il appartient aux scientifiques d’agir pour convaincre les décideurs, en particulier les collectivités locales, que vouloir se barricader partout n’est pas recommandable et qu’il convient de prévoir une stratégie de repli.

Il faut repenser l’utilisation de l’espace littoral, compte tenu du réchauffement climatique attendu pour que les aménagements sur les côtes ne soient pas, pendant leur durée de vie, mis en situation critique d’érosion ou de submersion.

Ainsi, il ne sera pas nécessaire de recourir à des travaux de protection contre la mer, de plus en plus coûteux, et on laissera évoluer librement des rivages dont la valeur patrimoniale naturelle sera par là même conservée.

C’est sur ces paroles de sagesse que nous allons clôturer cette 27ème émission de juillet 2007, en vous donnant rendez-vous, après la trêve estivale d’août, en septembre prochain pour suivre à nouveau Roland Paskoff au cœur du réchauffement climatique avec une lourde interrogation : « Les plages vont-elles disparaître ? ». Sur ce, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un bel été en vous transmettant mes salutations fraternelles coutumières.

Et à très bientôt.