|

|

Nombre de lecture |

|

20ème

émission novembre 2006 |

|

|

(diffusion les 1er

mardi du mois à 21h et les 3ème lundi à 20h30) |

|

|

|

|

|

|

|

|

Alliance 21, un levier politique |

|

Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien aujourd’hui, pour cette 20ème émission mensuelle, intitulée initialement: « Le levier politique au service d’un monde plus fraternel », une redoutable épreuve attend l’animateur de l’émission, Jacques Mortier, votre serviteur. Comment aborder ce thème ? Quel fil directeur saisir ? Le sujet est immense.

Aussi, je vous propose d’accueillir d’abord les nouveaux auditeurs, en rappelant que cette émission RS, sous-titrée « Comment construire tous ensemble un monde plus fraternel ? » se veut humaniste, pleine d’espoir et de perspectives concrètes. Elle fait un clin d’œil à Archimède, qui, dés le 3ème siècle avant Jésus-Christ, nous a soufflé la solution en ces termes : « Donnez-moi un levier et je soulèverai le monde ». Pour construire ce monde souhaité, il faut donc s’appuyer sur de multiples leviers de toutes natures : « Les leviers du changement » et le « levier politique » devrait avoir, me semble-t-il, un rôle majeur.

Et pourquoi donc devrait-il avoir un rôle majeur ? Pour plein de raisons :

![]() d’abord la politique, c’est dans

l’absolu et à priori très noble, c’est, à mes yeux, s’occuper du « vivre

ensemble » à tous les niveaux, c’est donc avoir une responsabilité toute

particulière quant à la construction d’un monde plus humain et plus solidaire,

d’abord la politique, c’est dans

l’absolu et à priori très noble, c’est, à mes yeux, s’occuper du « vivre

ensemble » à tous les niveaux, c’est donc avoir une responsabilité toute

particulière quant à la construction d’un monde plus humain et plus solidaire,

![]() ensuite une autre raison avec les

élections présidentielles à venir, c’est un sujet au cœur de notre actualité

nationale pour encore de longs mois, et l’optimiste déterminé que je suis espère

que cette période permettra aux opinions publiques de faire grandir « les

politiques » et de les orienter dans le bon sens,

ensuite une autre raison avec les

élections présidentielles à venir, c’est un sujet au cœur de notre actualité

nationale pour encore de longs mois, et l’optimiste déterminé que je suis espère

que cette période permettra aux opinions publiques de faire grandir « les

politiques » et de les orienter dans le bon sens,

![]() et enfin raison ultime, par delà

les innombrables critiques sur les politiques : « les politiques tous

pourris, les politiques inutiles », je crois profondément à la fonction

politique.

et enfin raison ultime, par delà

les innombrables critiques sur les politiques : « les politiques tous

pourris, les politiques inutiles », je crois profondément à la fonction

politique.

Alors, vous allez me dire, quelle légitimité avez-vous

pour vous exprimer ? Eh bien, elle est multiple, d’abord celle de tout

citoyen attentif, qui dispose de sa conscience et convaincu que « chacun

d’entre nous est responsable de la trajectoire du monde ». Et puis aussi,

comme je l’ai exprimé, j’ai beaucoup donné dans l’associatif qui est une façon

de faire de la politique autrement. Aussi, dans une précédente émission,

j’avais eu l’occasion de dire que, parallèlement à des études d’ingénieur,

j’avais suivi toute une année un cycle à Sciences politiques sur les pays en

voie de développement et la fréquentation du politique ne m’est pas tout à fait

étrangère, notamment dans ma vie professionnelle passée. Et enfin, je dois

avouer que j’ai été un modeste candidat à un mandat municipal, dans mon petit

village béarnais en 2001. J’étais prêt à participer, apporter ce que je suis,

au niveau du « vivre ensemble » puisque c’est cette question qui me

motive depuis bien longtemps. Et voilà, en fait il y a eu 2 équipes qui se sont

affrontées dans un combat qui n’était pas du tout mon combat. Alors, ayant des

amis des deux côtés, je me suis présenté tout seul, certains m’ont joliment

appelé le « candidat trait d’union », et j’ai fait 20% de voix à

chaque tour. Je ne regrette pas cet épisode, qui m’a permis de remercier 100%

de la population, les 20% qui ont voté pour moi et les 80% qui, n’ayant pas voté

pour moi, m’ont permis de poursuivre avec passion tous mes autres  engagements.

engagements.

D’accord pour votre

légitimité, pourriez-vous nous dire maintenant « Pourquoi on entend tant

de critiques très dures sur les politiques ? »

J’évoquerais quelques points :

![]() les multiples mensonges, affaires,

manipulations, achats de voix, trafics, …etc, même s’ils ne sont pas

généralisés, ne facilitent pas la confiance,

les multiples mensonges, affaires,

manipulations, achats de voix, trafics, …etc, même s’ils ne sont pas

généralisés, ne facilitent pas la confiance,

![]() un grand ministre, membre de

l’Académie Française, Jean-François Deniau, peut-être sous un coup de blues,

peut-être ayant conscience de perdre son temps, aurait dit « le seul

regret de ma vie, c’est d’avoir fait de la politique », ►

un grand ministre, membre de

l’Académie Française, Jean-François Deniau, peut-être sous un coup de blues,

peut-être ayant conscience de perdre son temps, aurait dit « le seul

regret de ma vie, c’est d’avoir fait de la politique », ►

![]() et puis je suis, bien sûr, allé

voir le film « Une vérité qui dérange », avec Al Gore, l’ex vice

président des US, film qui j’espère, permettra aux politiques et aux opinions

publiques d’y voir plus clair. Il est pathétique de voir cet ancien grand

responsable politique

et puis je suis, bien sûr, allé

voir le film « Une vérité qui dérange », avec Al Gore, l’ex vice

président des US, film qui j’espère, permettra aux politiques et aux opinions

publiques d’y voir plus clair. Il est pathétique de voir cet ancien grand

responsable politique  ◄ Al Gore, convaincu de longue date,

faire du porte à porte pour passer un message essentiel, alors qu’il a été aux

commandes du pays le plus puissant du monde.

◄ Al Gore, convaincu de longue date,

faire du porte à porte pour passer un message essentiel, alors qu’il a été aux

commandes du pays le plus puissant du monde.

Dans une précédente émission, la 9ème, j’avais cité Al Gore, qui en l’an 2000 évoquait le réchauffement climatique et les limites de l’action politique, il disait :

« Le

minimum d'actions, de dépenses, d'investissements scientifiquement nécessaires

pour combattre le réchauffement de la planète dépasse largement le maximum

politiquement faisable pour ne pas perdre les prochaines élections ».

Pour de multiples raisons, le fonctionnement politique actuel apparaît décrédibilisé et surtout inadapté aux enjeux des temps actuels et aux défis de demain. Certains sociologues vont même très loin en parlant du « degré zéro de la pensée ». Ils exagèrent. J’affirme qu’ils ne sont pas tous des politiciens, mais y a-t-il beaucoup d’Hommes d’Etat au sens où le philosophe américain John Rawls disait : « le politicien pense à la prochaine élection, l’homme d’Etat, lui, pense à la prochaine génération ».

Je partage aussi l’avis de l’écrivain et journaliste

Jean-Claude Guillebaud, dans Le goût de l’avenir, quand il constate : «la plupart de nos

analyses, de nos discours et de nos querelles campent dans un passé révolu et

entretiennent des oppositions d’autant plus théâtrales qu’elles deviennent sans

vrai contenu ».

Faut-il donc être désespéré ? Non

absolument pas.

Faut-il donc être désespéré ? Non

absolument pas.

Déjà en 1952, l’abbé Pierre, regrettant la désertion des

élites, ouvrait des pistes : « Si vous tous, vous faites pression à tous les

échelons des pouvoirs publics, si l’opinion publique le voulait, les choses

bougeraient ! Parce qu’ils tiennent à être réélus, les élus font ce que

veut le public. Ce qu’ils ne font pas, c’est parce que le public ne l’exige pas »,

Et je suis convaincu que l’abbé Pierre a raison. Aujourd’hui, c’est moins le politique qui porte l’espoir, que l’opinion publique s’appuyant sur les citoyens, la société civile, le monde associatif...etc. Lors d’une précédente émission sur le levier associatif, j’évoquais « l’émergence de nombreuses et subtiles formes de relations entre associations : coopération, fédération, coalition, mouvements, alliances... une véritable mobilisation pacifique de façon permanente ou ponctuelle ». Ma conviction profonde est que c’est cette multitude multiforme, qui porte actuellement le message politique authentique et qui sera salvatrice si, au-delà des différences secondaires, elle sait se fédérer sur l’essentiel, et en vrac, je pourrais citer parmi des centaines d’associations : SOS Planète, SOS Terre, Fondation Nicolas Hulot, Association Terre, Fondation Diagonale, L’Alliance pour la Planète, Terres Fertiles, Alliance 21, Terre et Humanisme, l’Appel de Paris, Paroles d’Hommes, …etc. pardon pour tous les autres, qui oeuvrent avec des approches éthiquement voisines.

Chers auditeurs, je vous propose de rêver un instant : ne peut-on imaginer un projet, présidentiel par exemple, puisque ici c’est la saison, qui pourrait rassembler une très large majorité de citoyens de chez nous et même de la planète. Allons plus loin et jouons ensemble. Imaginons qu’un candidat Homme ou Femme, responsable, crédible et inspiré, se lève et exprime solennellement son projet au peuple de son pays, sous la forme suivante :

« Notre projet est

d’inventer, de partager et de pratiquer de nouvelles formes d’action

collective, allant de l’échelle locale jusqu’au niveau mondial, afin de mieux

maîtriser ensemble, et avec la Nature, l’avenir d’un monde de plus en plus

complexe et interdépendant.

Notre défi est de favoriser

l’unité dans la diversité, en proclamant la capacité de nos sociétés à

comprendre et à valoriser la complexité des situations, l’interdépendance des

problèmes et la légitimité des divers points de vue géoculturels, thématiques,

sociaux et professionnels, et en les encourageant à agir en conséquence ».

A ce stade de l’émission, je vous dois quelques explications sur ce texte écrit, je crois, il y a une douzaine d’années et que vous pourrez retrouver comme objectif de l’association « Alliance 21 », repris sur le site internet accessible avec n’importe quel moteur de recherche. A cette période, j’étais alors le fondateur d’un jumelage entre Clapiers près de Montpellier et Toma, un gros village du Burkina Faso, chef-lieu de province maintenant, et je me souviens que j’ai eu la chance à plusieurs reprises, d’échanger avec un illustre villageois, grand historien, 1er africain agrégé d’histoire de la Sorbonne, Joseph Ki-Zerbo. Il m’a longuement parlé du « groupe de Vézelay » dont il a été en 1986 co-fondateur, groupe qui devint ensuite l’« Alliance 21 », et dont je me suis permis d’extraire la remarquable déclaration précédente.

C’est l’histoire du groupe de Vézelay et d’Alliance21, que je m’en vais vous conter, et je n’ai pas changé de sujet, je suis bien toujours sur le levier politique. Dans les mois à venir, je vous parlerais aussi d’autres associations fédératrices comme les mouvement et association TH, et d’autres encore…Cette approche progressive et concrète du levier politique, à travers un cheminement, m’a paru préférable à une analyse globale personnelle que j’avais esquissée après force transpiration. Et pour l’instant, place à une pause musicale.

Voilà je vais donc vous parler du groupe de Vézelay métamorphosé ensuite en Alliance21, ce qui permet de donner un titre plus précis à notre émission :

« Alliance21, témoignage d’un levier politique ». Je vous propose donc aujourd’hui deux parties, une première partie que je peux résumer en « un bref historique du long cheminement de l’Alliance», qui est le survol d’une extraordinaire gestation, et une deuxième partie qui est un arrêt sur image lors de l’ « Assemblée mondiale des Citoyens » en décembre 2001 à Lille. Il va de soi que chacun peut être d’accord ou non, avec les propos évoqués, mais le plus important est de les entendre.

Nous partons pour un survol de longues années, accrochez-vous, c’est sérieux, cela concerne des milliers d’acteurs de par le monde, et il est probable que vous allez découvrir l’approche politique sous un jour nouveau, et c’est plein d’enseignements dans la méthodologie, dans le dépassement des divergences naturelles…etc. Pardon de la densité des propos, mais je n’ai pas voulu caricaturer à l’extrême.

En

1986 l’acte de naissance est la création du " Groupe de Vezelay

" réunissant huit intellectuels francophones, désireux de mettre ensemble

leurs efforts

En

1986 l’acte de naissance est la création du " Groupe de Vezelay

" réunissant huit intellectuels francophones, désireux de mettre ensemble

leurs efforts  pour

comprendre les risques technologiques majeurs de notre époque. La Fondation

suisse Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’Homme, la FPH, soutient l’initiative et met à disposition un

budget pour financer des travaux.

pour

comprendre les risques technologiques majeurs de notre époque. La Fondation

suisse Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’Homme, la FPH, soutient l’initiative et met à disposition un

budget pour financer des travaux.

En 1987 les premières conclusions montrent d’une part l’ampleur des mutations qui attendent nos sociétés, dans tous les domaines, d’autre part que les modalités classiques de régulation de nos sociétés ne suffisent pas pour conduire ces mutations.

En 1988 le Groupe lance " l’appel pour les Etats Généraux de la Planète ". Selon lui il faudrait, à l’échelle de la planète, une démarche semblable à celle qu’a connue la France à la veille de la grande révolution de 1789 : une démarche " de bas en haut " qui permette aux différents milieux de confronter avec les autres leurs analyses et leurs perspectives.

En 1990 les analyses des années précédentes ont montré que le discours sur les interdépendances mondiales, qui met en avant le principe d’unité, devait être absolument complété par la reconnaissance de la diversité des situations, des perceptions, et des points de vue,

En 1991 conscient de l’énormité de la tâche le groupe de Vézelay énonce un premier programme de travail intitulé, en hommage à Hercule " les douze travaux du groupe de Vézelay " qui vont de l’évolution des valeurs à la conversion de l’armement, de la recherche d’une agriculture durable à une nouvelle politique énergétique.

Le Groupe de Vézelay, composé de 8 personnes, a conscience qu’il n’est pas de taille à entreprendre tout seul la préparation de tels " Etats généraux de la Planète ". Le Groupe décide de rester sous cette forme jusqu’à la tenue d’une " convention préparatoire aux Etats généraux " qui élaborera une Plate-forme commune.

Dans les années 1992-1993 pour préparer cette convention, le Groupe de Vézelay prend de nombreuses initiatives, notamment celle de susciter sept rencontres continentales de vingt à trente personnes chacune : en Asie du Sud, Chine, Pays Arabes, Afrique Sub Saharienne, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe de l’Ouest et de l’Est,

L’effort de ces années permet de vérifier que, malgré des

différences de situation considérables du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest,

des éléments communs se dégagent : la conscience des impasses du modèle

actuel de développement et le sentiment d’impuissance de chacun face à

l’ampleur des défis.

Le Groupe prend progressivement conscience que les problèmes du monde

contemporain sont liés entre eux et renvoient à une triple crise des

relations : relations entre les êtres humains - dont l’exclusion sociale,

même dans les pays riches, est le symptôme- ; relations entre les sociétés

- dont la répartition de plus en plus inégale des richesses est le

symptôme- ; relations entre l’humanité et la biosphère - dont les crises

environnementales et le changement climatique sont les symptômes.

En septembre 1993 la " Convention préparatoire aux Etats généraux de la Planète " réunit en région parisienne quatre vingt personnes de cinquante pays et se tient en quatre langues : Chinois, Espagnol, Anglais, Français. Le projet de la « Plate-forme pour un monde responsable et solidaire » fait l’objet de nombreux amendements. C’est aussi la métamorphose prévue du Groupe de Vézelay : l’étape qui s’ouvre, celle de la préparation des Etats généraux, appelle un autre mode d’organisation qui reste à inventer. Ce sera l’Alliance pour le 21ème siècle, Alliance21.

En

1994 très vite, la

plate-forme reçoit un bon accueil. Prenant acte de l’impuissance des grands

acteurs économiques et politiques à initier les grandes mutations

indispensables, elle conclut inévitablement au "devoir d’ambition de la

société civile" : c’est à cette société civile mondiale à inventer

les modes d’organisation pour prendre les initiatives nécessaires.

En

1994 très vite, la

plate-forme reçoit un bon accueil. Prenant acte de l’impuissance des grands

acteurs économiques et politiques à initier les grandes mutations

indispensables, elle conclut inévitablement au "devoir d’ambition de la

société civile" : c’est à cette société civile mondiale à inventer

les modes d’organisation pour prendre les initiatives nécessaires.

A travers l’Alliance, il s’agit de mettre en convergence des idées, des personnes et des mouvements qui se reconnaissent dans des interrogations, des valeurs et quelques perspectives communes et non de créer une nouvelle organisation qui aurait son identité définie contre d’autres identités. L’alliance, c’est une idée qui fait son chemin, qui s’invente en marchant, qui agit comme un champ magnétique pour canaliser les énergies.

L’intuition est, ici, que l’on peut parvenir à une efficacité collective sans créer des institutions formelles, à condition d’adopter des méthodes adaptées aux buts poursuivis. La Fondation pour le Progrès de l’Homme (FPH) propose que l’Alliance s’organise autour de trois voies et d’un calendrier commun. Les trois voies sont naturellement la " voie géoculturelle " intégrant la diversité des contextes et des civilisations, la " voie collégiale ", la diversité des milieux sociaux et professionnels et la " voie thématique ", la diversité des défis. Quant au calendrier commun, c’est bien entendu celui de la préparation de ces « Etats Généraux », appelés " Assemblée des Citoyens de la Terre ". Ce terme " Assemblée des Citoyens de la Terre " cherche à rendre compte de l’ambition : il s’agit d’une assemblée, pour débattre et dégager des perspectives d’avenir ; elle symbolise la diversité des Citoyens de la Terre, diversité des origines géographiques et diversité des milieux.

Une Alliance réunit naturellement des alliés, définis par deux règles simples :

![]() 1ère règle : c’est

une alliance entre des personnes et entre des mouvements. Il y a des "

alliés individuels " et des " alliés collectifs ". Il faut

privilégier l’Alliance entre des mouvements mais sans exclure les implications

individuelles.

1ère règle : c’est

une alliance entre des personnes et entre des mouvements. Il y a des "

alliés individuels " et des " alliés collectifs ". Il faut

privilégier l’Alliance entre des mouvements mais sans exclure les implications

individuelles.

![]()

2ème règle : un allié est une personne ou un

mouvement qui " signe la Plate-forme " et qui est disposé à

participer au travail collectif de l’Alliance,

2ème règle : un allié est une personne ou un

mouvement qui " signe la Plate-forme " et qui est disposé à

participer au travail collectif de l’Alliance,

Au printemps

Un autre souci est présent qui jouera un grand rôle dans les étapes suivantes : celui de refléter le moins mal possible la diversité réelle de nos sociétés donc d’aller au devant des régions manquantes, des collèges manquants et des chantiers thématiques manquants.

En

1996 a lieu la 1ère rencontre mondiale à Barcelone. Elle

est marquée par la naissance d’un autre débat qui se poursuivra au cours des

années suivantes, d’un côté il y a ceux qui voient dans l’Alliance un

mouvement social qui doit reproduire les méthodes et pratiques du monde associatif

et syndical ; de l’autre ceux qui ont, au contraire, le souci qu’une forme

nouvelle d’action collective et de réflexion internationale se mette en place.

En

1996 a lieu la 1ère rencontre mondiale à Barcelone. Elle

est marquée par la naissance d’un autre débat qui se poursuivra au cours des

années suivantes, d’un côté il y a ceux qui voient dans l’Alliance un

mouvement social qui doit reproduire les méthodes et pratiques du monde associatif

et syndical ; de l’autre ceux qui ont, au contraire, le souci qu’une forme

nouvelle d’action collective et de réflexion internationale se mette en place.

Historiquement les premiers alliés venaient du réseau de partenaires de la FPH : France, Europe du Sud et Amérique Latine y étaient dominants, et ensuite il y a eu un élargissement. En 1996 un cap est dépassé : celui des mille alliés, des cent pays et des vingt langues de diffusion de la plate-forme. L’Alliance devient un espace où l’on "réfléchit en vingt langues", avec tout ce que cela comporte de complexité et de malentendus.

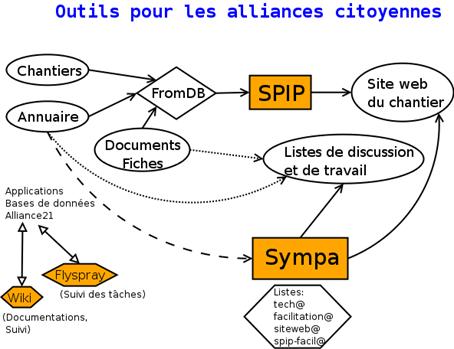

L’Alliance n’a pas la simplicité d’un mouvement centré sur un seul objectif précis. N’ayant pas de personnalité juridique elle n’a pas de porte parole et pas de visage. Elle ne crée pas d’événements médiatiques. Dans une telle démarche choisie d’Alliance, le système d’information n’est pas seulement un outil, c’est vraiment le véritable système nerveux de l’ensemble.

Et donc la rencontre de Barcelone, en 1996, a convaincu de la nécessité mais aussi de la difficulté d’organiser des réunions mondiales de l’Alliance. Aussi une 2nde rencontre mondiale est programmée au Brésil en 1997. L’ensemble des chantiers se répartira autour de quatre grands "pôles thématiques" : le premier est celui des représentations, le second est celui de l’économie et de la société, le troisième est celui de la gouvernance, le quatrième pôle est celui des relations entre humanité et biosphère.

Les alternatives prendront la forme de cahiers de propositions :

ces cahiers devront énoncer non seulement des objectifs souhaitables mais aussi

les moyens de les atteindre et les acteurs impliqués dans leur  réalisation,

appuyés de « fiches d’expériences ».

réalisation,

appuyés de « fiches d’expériences ».

Alors cette seconde rencontre mondiale s’est bien tenue à Bertioga, près de Sao Paulo. Et dans une dynamique collective de nature nouvelle, comme celle de l’Alliance, la mémoire et sa transmission sont apparues très importantes.

En 1998, l’idée s’impose progressivement de faire de l’Assemblée de Citoyens de la Terre un processus s’étalant sur deux ans, 2000 et 2001 pour aboutir à deux textes : "la Charte" et les "Stratégies pour le 21e siècle".

Les cahiers de propositions seront édités en six langues - Chinois, Arabe, Anglais, Français, Espagnol, Portugais.

L’Alliance a toujours essayé de ne pas s’enfermer sur elle-même. Et depuis 1988, elle cherche à être présente de façon plus collective dans différents événements internationaux.

La contribution forte d’alliés au Forum Social Mondial permet de préciser les complémentarités entre le Forum et l’Alliance. Le Forum est avant tout le lieu de rencontres entre mouvements sociaux et entre expériences nées de la base. L’Alliance est un espace de travail où viennent se confronter les points de vue entre différentes régions du monde et entre les différents milieux ; elle est un lieu d’élaboration d’alternatives.

En août 2000, il a été finalement décidé d’organiser dans le Nord de la France, à Lille, l’Assemblée Mondiale de Citoyens, du 2 au 10 décembre 2001. L’enjeu - on pourrait plutôt dire le pari - est de convier à Lille 400 personnes qui soient le reflet de la double diversité, géographique et socioprofessionnelle de la société mondiale : 20 régions du monde de plus de 100 millions d’habitants chacune et 20 milieux à représenter de façon équitable. Avant d’entrer dans cette Assemblée, je vous propose une nouvelle pause musicale.

Nous avons survolé le long cheminement de maturation de l’Alliance 21 au cours d’une quinzaine d’années. Une telle Alliance suppose de partir de la diversité de la société mondiale, diversité géographique, sociale et culturelle et de confronter les préoccupations, les points de vue et les propositions émanant de tous les horizons pour en dégager, à l’issue du travail de l’Assemblée Mondiale de Citoyens, « des stratégies pour le 21ème siècle », appelés aussi « l’agenda pour le 21ème siècle », c’est-à-dire l'identification des défis communs auxquels il faut faire face.

Parlons donc maintenant, à travers quelques enseignements et l’agenda lui-même, de cette « Assemblée mondiale de Citoyens », travaillant du 2 au 10 décembre 2001 à Lille et réunissant au total finalement quelques 1500 personnes.

L'Assemblée s'est déroulée en trois étapes : une étape "collégiale" avec la constitution d'ateliers par milieu social ou professionnel, une étape "thématique", et une étape "géographique".

A l'issue de l'Assemblée mondiale, il est possible d'affirmer que se dégagent les grandes

lignes d'un agenda commun pour le 21è siècle. Les participants à l'Assemblée n'avaient pas été choisis au hasard : ils avaient tous, dans leur milieu et dans leur pays, manifesté une préoccupation pour l'avenir, un souci et un engagement en faveur du bien commun.

Il se confirme que le dialogue entre les diverses composantes de la société mondiale est possible, désiré et fécond malgré les difficultés auxquelles il se heurte.

I. L'agenda pour le 21ème siècle est simple

Un "sens commun" du monde se forme progressivement, accessible à tous parce qu'il repose sur quelques constats simples et partagés de la mondialisation :

1. une interdépendance irréversible entre les sociétés humaines ;

2.  la

nécessité de concilier l'unité du genre humain et de la planète d'une part, la

diversité des cultures, des opinions et des conditions de l'autre;

la

nécessité de concilier l'unité du genre humain et de la planète d'une part, la

diversité des cultures, des opinions et des conditions de l'autre;

3. l’incompatibilité du modèle de développement et des systèmes de pensée actuels avec la préservation des équilibres vitaux de la biosphère ;

4. une marchandisation forcenée des biens, des services, des savoirs, des relations humaines et une monétarisation exclusive du développement qui conduit à une impasse;

5. la crise des valeurs et des repères qui découle de ses évolutions;

6. la perte de crédibilité et de pertinence des institutions publiques traditionnelles ;

7. la concentration du pouvoir et de la richesse qui fait de la pauvreté un scandale et qui mine les contre pouvoirs indispensables à la santé de la démocratie;

8. le retard pris par la gouvernance, c'est à dire par les systèmes de régulation politiques et sociaux, sur les nouvelles réalités et les nouveaux défis sociaux, économiques et écologiques.

Si "l'agenda du 21è siècle" est rarement énoncé ce n'est pas parce qu'il est complexe, hors de portée ; c'est plutôt parce qu'il est en rupture avec des systèmes de pensée traditionnels (notamment ceux qui fondent aujourd'hui la science, l'éducation, l'économie ou la politique), parce qu'il implique pour tous une limitation de la liberté, parce qu'il va à rebours des volontés de puissance des Etats.

II.

La confrontation des travaux

des ateliers collégiaux entre eux révèle une étonnante hiérarchie commune des

préoccupations :

![]()

Les

trois secteurs évoqués par tous les collèges sont : l’éthique, les rapports

entre l'humanité et la biosphère, la gouvernance mondiale

Les

trois secteurs évoqués par tous les collèges sont : l’éthique, les rapports

entre l'humanité et la biosphère, la gouvernance mondiale

a) L’éthique et les valeurs communes

Les valeurs essentielles qui se dégagent de l'Assemblée mondiale sont les mêmes que celles qui se dégagent des travaux de l'Alliance : la responsabilité est la valeur centrale, suivie du respect de la dignité, de la tolérance et de l'ouverture à l'autre, de la solidarité et de la capacité à coopérer, de la valorisation de l'être plutôt que de l'avoir.

A propos de la gouvernance : celle ci ne trouve sa légitimité que si elle se fonde sur un socle éthique et si ce socle éthique est commun à tous. Les gouvernants eux mêmes doivent, pour être pleinement légitimes, pratiquer ces vertus à titre individuel.

b) La gestion des relations entre l'humanité et le reste de la

biosphère

Le second secteur plébiscité par les ateliers collégiaux a trait aux écosystèmes. Cette attention reflète évidemment la conscience de dégradations potentiellement irréversibles de la biosphère. Il y a une prise de conscience partagée de la double interdépendance : des êtres humains entre eux ; de l'humanité avec la biosphère.

Les propositions des différents ateliers relatives aux écosystèmes vont comme pour les valeurs, de la conscience individuelle à la mise en place de dispositifs judiciaires.

La question des rapports à la biosphère comporte toujours une double dimension : d'un côté une nouvelle attitude et de nouveaux modes de protection, de l'autre l'équité dans l'accès aux ressources. C'est sur ces deux registres de la protection et de l'équité, qui renvoient aux deux valeurs de responsabilité et de solidarité, que doivent donc s'étager les réponses individuelles et collectives qui vont des attitudes aux systèmes de gestion puis des systèmes de gestion aux règles de droit.

c)  La

mise en place d'une gouvernance mondiale démocratique

La

mise en place d'une gouvernance mondiale démocratique

Le troisième secteur plébiscité concerne la gouvernance mondiale. Ni les régulations établies à l'échelle des Etats ni le renforcement des relations entre Etats ne sont jugés suffisants pour faire face aux défis et c'est sans doute pourquoi ce thème est jugé prioritaire.

Aucune proposition ne vise à revenir à des Etats souverains : l'ampleur des interdépendances rend cette hypothèse irréaliste. L'unilatéralisme tel que pratiqué actuellement par les USA est également une voie sans issue. Pour autant, les propositions ne mettent pas en avant la formation d'un pouvoir supranational centralisé. Elles suggèrent plutôt la combinaison d'un ensemble de dispositifs plus susceptibles d'assurer le pluralisme, l'efficacité, la liberté de chaque peuple. Parce que le défi central est de concilier unité et diversité les ateliers thématiques mettront l'accent sur l'articulation entre les différents niveaux de gouvernance.

A partir de là, il faut réformer les institutions multilatérales actuelles vers plus de démocratie, plus de largeur de vue, une place plus équitable faite aux pays pauvres et une responsabilité mieux assumée par les pays riches.

![]() Trois autres secteurs sont très

fréquemment cités : la citoyenneté, l'éducation, les modes de production et la

pluralité des modèles économiques :

Trois autres secteurs sont très

fréquemment cités : la citoyenneté, l'éducation, les modes de production et la

pluralité des modèles économiques :

a) La citoyenneté

Dans les propositions, apparaît comme le corollaire de la responsabilité : être citoyen c'est moins bénéficier de droits qu'être mis en mesure d'exercer un rôle, une responsabilité, dans la gestion de la communauté.

b) L'éducation

Est un moyen privilégié de promouvoir

un changement d'attitude. L'importance accordée à l'éducation découle

évidemment de la place accordée aux changements d'attitude, à l'évolution des

priorités éthiques et des modes de gestion dans l'agenda du 21ème siècle. D'un

côté un changement de contenu et de l'autre l'équité d'accès.

Est un moyen privilégié de promouvoir

un changement d'attitude. L'importance accordée à l'éducation découle

évidemment de la place accordée aux changements d'attitude, à l'évolution des

priorités éthiques et des modes de gestion dans l'agenda du 21ème siècle. D'un

côté un changement de contenu et de l'autre l'équité d'accès.

Un changement de contenu avec "une éducation à l'être, préparant aux défis du 21ème siècle".

c) Une économie plurielle et des modes de production durables :

Des réactions qui s'esquissent un peu partout à l'égard d'une économie marchande dominée au plan international par de grandes entreprises et qui se caractérise par la marchandisation du monde, découlent trois axes de changement :

![]() -la nécessité de refonder la sphère de l'action publique,

-la nécessité de refonder la sphère de l'action publique,

![]() -l'affirmation et l'exercice de la responsabilité des producteurs et

des consommateurs, la subsidiarité et la pluralité dans le système économique :

reconnaître la légitimité d'une approche locale, fondée sur les besoins et les

capacités locales.

-l'affirmation et l'exercice de la responsabilité des producteurs et

des consommateurs, la subsidiarité et la pluralité dans le système économique :

reconnaître la légitimité d'une approche locale, fondée sur les besoins et les

capacités locales.

![]() L'échange international et l'économie marchande doivent venir en

complément et non en remplacement de cette approche locale.

L'échange international et l'économie marchande doivent venir en

complément et non en remplacement de cette approche locale.

III.

Regardons maintenant la confrontation des propositions des collèges de

l’Assemblée et des travaux de l’Alliance :

Cette confrontation permet de dégager sept stratégies de changement pour le 21ème siècle, 7 chapitres regroupant dix sept thèmes de travail identifiés.

Avant de les énumérer, énonçons tout de suite les conclusions : l'agenda du 21ème siècle se résume en une phrase : Primauté de l'éthique et du politique sur le technique et l'économique, de la fin sur les moyens, après un 20ème siècle où, progressivement, les moyens du progrès, la science et le marché, ont fini par devenir des finalités par eux-mêmes.

Exprimons maintenant ces 7 stratégies de changements, ces 17 thèmes de travail, et juste un mot au passage, il pourrait être intéressant à chacun, en conscience, de savoir s’il partage ces analyses et aussi de les comparer aux programmes qui vont nous être présentés prochainement par les divers candidats à la présidentielle.

![]() Le premier chapitre est

consacré à l'émergence d'un socle éthique commun.

Le premier chapitre est

consacré à l'émergence d'un socle éthique commun.

Il regroupe trois thèmes:

![]()

thème

1 : une éthique de la responsabilité ;

thème

1 : une éthique de la responsabilité ;

![]() thème 2 : concilier unité et

diversité ; concilier la globalisation avec la préservation de l'identité

culturelle, le respect de l'autonomie et la diversité ;

thème 2 : concilier unité et

diversité ; concilier la globalisation avec la préservation de l'identité

culturelle, le respect de l'autonomie et la diversité ;

![]() thème 3 : promouvoir la tolérance

et le respect entre les cultures.

thème 3 : promouvoir la tolérance

et le respect entre les cultures.

![]() Le second chapitre est consacré au développement et à la diffusion des

informations, des connaissances et des attitudes répondant aux défis actuels

des sociétés.

Le second chapitre est consacré au développement et à la diffusion des

informations, des connaissances et des attitudes répondant aux défis actuels

des sociétés.

Il regroupe également trois thèmes :

![]() thème 4 : des sciences et

technologies au service du développement durable ;

thème 4 : des sciences et

technologies au service du développement durable ;

![]() thème 5 : une éducation pour tous

préparant les personnes et les sociétés à relever les défis du 21ème siècle ;

thème 5 : une éducation pour tous

préparant les personnes et les sociétés à relever les défis du 21ème siècle ;

![]() thème 6 : des médias libres, au

service de la compréhension du monde, du contrôle démocratique et de l'action

citoyenne.

thème 6 : des médias libres, au

service de la compréhension du monde, du contrôle démocratique et de l'action

citoyenne.

![]()

Le troisième chapitre est consacré à

l'émergence d'alternatives dans la production de biens et services

Le troisième chapitre est consacré à

l'émergence d'alternatives dans la production de biens et services

Il regroupe deux thèmes :

![]() le thème 7, "des systèmes

alternatifs de production et de consommation face à des ressources limitées et

un environnement fragile" ..

le thème 7, "des systèmes

alternatifs de production et de consommation face à des ressources limitées et

un environnement fragile" ..

![]() le thème 9, "solidarité et

alternatives économiques du niveau local au niveau global" …

le thème 9, "solidarité et

alternatives économiques du niveau local au niveau global" …

![]() Le quatrième chapitre est consacré à la mise en place à tous les

niveaux, du local au global, d'une gouvernance à la fois légitime, démocratique

et efficace.

Le quatrième chapitre est consacré à la mise en place à tous les

niveaux, du local au global, d'une gouvernance à la fois légitime, démocratique

et efficace.

Il regroupe trois thèmes :

![]() le thème 8, "un développement

local valorisant les initiatives et les cultures de tous..

le thème 8, "un développement

local valorisant les initiatives et les cultures de tous..

![]() le thème 13, "transparence,

responsabilité et participation à tous les niveaux de la gouvernance" …

le thème 13, "transparence,

responsabilité et participation à tous les niveaux de la gouvernance" …

![]() le thème 15, "réformer

l'Etat" reconnaît le rôle central de l'Etat "bâtisseur de

solidarité" mais à condition qu'il se réforme et trouve sa juste place en

coopération avec les autres niveaux de gouvernance, du local au mondial.

le thème 15, "réformer

l'Etat" reconnaît le rôle central de l'Etat "bâtisseur de

solidarité" mais à condition qu'il se réforme et trouve sa juste place en

coopération avec les autres niveaux de gouvernance, du local au mondial.

![]() Le cinquième chapitre est consacré à la structuration internationale

des acteurs sociaux et à la construction, sur la base d'un clair partage des

rôles, des partenariats entre acteurs et avec les pouvoirs publics.

Le cinquième chapitre est consacré à la structuration internationale

des acteurs sociaux et à la construction, sur la base d'un clair partage des

rôles, des partenariats entre acteurs et avec les pouvoirs publics.

Il regroupe deux thèmes :

![]() le thème 11, "organiser le

dialogue entre secteurs de la société pour la construction de la paix" ,

le thème 11, "organiser le

dialogue entre secteurs de la société pour la construction de la paix" ,

![]()

le

thème 14, "public-privé, délimitations, partage des rôles, régulations et

partenariat".

le

thème 14, "public-privé, délimitations, partage des rôles, régulations et

partenariat".

![]() Le sixième chapitre est consacré à l’équilibre des mécanismes de la

gouvernance au profit des groupes sociaux ou des pays les plus faibles, pour

leur permettre de participer au monde, de bénéficier de droits réels et d'être

des citoyens à part entière.

Le sixième chapitre est consacré à l’équilibre des mécanismes de la

gouvernance au profit des groupes sociaux ou des pays les plus faibles, pour

leur permettre de participer au monde, de bénéficier de droits réels et d'être

des citoyens à part entière.

![]() le thème 10, "promouvoir les

droits politiques, économiques, culturels et sociaux au service de la

dignité" ..

le thème 10, "promouvoir les

droits politiques, économiques, culturels et sociaux au service de la

dignité" ..

![]() le thème 16, "mondialisation,

solidarités, accès aux ressources ; de nouveaux rapports Nord Sud…

le thème 16, "mondialisation,

solidarités, accès aux ressources ; de nouveaux rapports Nord Sud…

![]() Le septième chapitre est consacré à la mise en place de nouvelles

régulations publiques s’opposant à une domination exclusive par les rapports

marchands.

Le septième chapitre est consacré à la mise en place de nouvelles

régulations publiques s’opposant à une domination exclusive par les rapports

marchands.

![]() -thème 12, "gouvernance et

environnement, les moyens institutionnels, politiques et juridiques de gestion

des relations entre les sociétés et leur environnement"

-thème 12, "gouvernance et

environnement, les moyens institutionnels, politiques et juridiques de gestion

des relations entre les sociétés et leur environnement"

![]() le thème 17, "gouvernance

mondiale : économie mondiale, entreprises multinationales et nouvelles

régulations"

le thème 17, "gouvernance

mondiale : économie mondiale, entreprises multinationales et nouvelles

régulations"

V.

Je terminerai ce thème par de larges extraits de la synthèse,

établie par l’Alliance21, sur l'agenda du 21ème siècle.

Au

centre de l'agenda un premier énoncé : la société mondiale va devoir procéder

au 21ème siècle à une réorientation d'ensemble de son organisation,

de ses savoirs, de ses modes de production et de ses modes de vie et elle devra

le faire de manière démocratique.

Au

centre de l'agenda un premier énoncé : la société mondiale va devoir procéder

au 21ème siècle à une réorientation d'ensemble de son organisation,

de ses savoirs, de ses modes de production et de ses modes de vie et elle devra

le faire de manière démocratique.

Le faire de manière démocratique signifie non qu'il existera demain un gouvernement mondial mais que ces changements supposent une adhésion profonde aux nouvelles directions à prendre, aux raisons de les prendre et à la manière de le faire.

Au coeur du changement se situe un socle éthique commun associant étroitement les valeurs de responsabilité, de respect de la diversité et de solidarité. Toutes les activités humaines, économiques, sociales et politiques, à commencer par l'éducation et les médias, sont appelées à contribuer à l'élaboration, à l'enracinement, à la diffusion, à la mise en oeuvre de ce socle éthique.

Face au mouvement de marchandisation et de privatisation et face à une scène internationale dominée par les relations entre les Etats, il est fondamental et urgent d'organiser un espace public mondial. Les cinquante dernières années ont été marquées par une évolution si rapide et si puissante des sciences, des techniques et de l'économie que les systèmes de valeurs, les systèmes de pensée et les régulations traditionnelles, plus inertes, se sont trouvé dépassés. Le 21ème siècle réaffirme la primauté de l'éthique et du politique, des fins sur les moyens. La priorité est de résister puis de reconstruire. Mais, pour cela, il faut reconstruire la légitimité de la gouvernance, reconstruire la démocratie, donner une nouvelle efficacité à la gestion publique des questions complexes - ce qu'affirme à plusieurs reprises la nécessité de mener des politiques intégrées et non sectorielles - et la capacité de la communauté à organiser les solidarités et à redistribuer les ressources et le pouvoir au profit des plus faibles.

Mais il n'y aura pas d'organisation politique mondiale sans qu'une communauté mondiale ne s'institue au préalable. Pour rompre le cercle vicieux actuel où il n'y a pas de communauté parce qu'il n'y a pas d'instances politiques et pas d'instances politiques légitimes parce qu'il n'y a pas de communauté, la société doit prendre l'initiative de s'auto-constituer et de s'auto-instituer.

Aventure inouïe où l'organisation de la société précède celle de ses institutions politiques.

La construction de la communauté mondiale ne se fait pas en vidant de sons sens le niveau local. Tout au contraire, l'éducation, la science, l'organisation économique, la politique, la gestion des écosystèmes, tout nous renvoie à la primauté des cohérences au niveau local.

Ce qui signifie qu'une nouvelle pensée sur les relations entre le local et le global est décisive pour faire émerger de nouveaux modèles. D'où le caractère central du concept de subsidiarité active à la fois dans le champ politique, dans le champ économique et dans le champ culturel. La subsidiarité affirme le droit et le devoir d'organiser les cohérences au niveau local. Qualifier la subsidiarité "d'active", signifie que ces cohérences intègrent à tout moment la dimension globale.

Voilà chers auditeurs, il y a du grain à moudre, je vous laisse aujourd’hui sur l’Alliance 21 et son agenda pour le 21ème siècle. On peut être plus ou moins d’accord, avec le contenu, le plus important est la connaissance de cette ambitieuse aventure collective globale, en vue d’un « mieux vivre tous ensemble » sur notre petite planète. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez circuler sur leur site internet, qui est particulièrement dense.

Le

mois prochain, pour notre 21ème émission de « Regards du

Sud », et pour élargir encore nos regards aux dimensions du monde, je vous

propose de nous dépayser avec le témoignage d’un ami jurançonnais, Bernard

Menou, qui vient de réaliser une belle et rude aventure individuelle, en traversant les USA à vélo en solo, à la

conquête de l’Ouest. Il devrait être question des US, de merveilles de la

Nature, de courage, de volonté, de rencontres avec l’autre, et aussi de

partage.

Le

mois prochain, pour notre 21ème émission de « Regards du

Sud », et pour élargir encore nos regards aux dimensions du monde, je vous

propose de nous dépayser avec le témoignage d’un ami jurançonnais, Bernard

Menou, qui vient de réaliser une belle et rude aventure individuelle, en traversant les USA à vélo en solo, à la

conquête de l’Ouest. Il devrait être question des US, de merveilles de la

Nature, de courage, de volonté, de rencontres avec l’autre, et aussi de

partage.

Cette émission s’achève, je rappelle aux auditeurs qu’ils peuvent trouver, après un délai raisonnable, le texte de ces émissions sur le site de la radio Voix du Béarn. Et donc, à très bientôt avec mon salut fraternel.