|

|

Nombre de lecture |

|

19ème

émission octobre 2006 |

|

|

(diffusion les 1er

mardi du mois à 21h et les 3ème lundi à 20h30) |

|

|

|

|

|

|

|

|

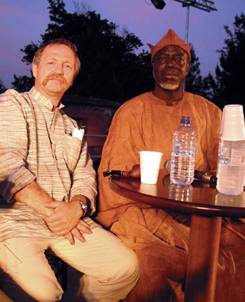

Interview Témoignage : Maurice OUDET au Burkina

Faso |

|

Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Maurice. Bonjour Jacques, et bonjour à tous. Eh bien, aujourd’hui, nous entrons dans notre 19ème édition de « Regards du Sud » avec Maurice Oudet, que certains connaissent déjà, puisqu’à plusieurs reprises j’ai évoqué son site www.abcburkina.net . Rappelons pour les nouveaux auditeurs, que l’intitulé de l’émission « Regards du Sud » a pour objectif d’élargir nos regards aux dimensions du monde, émission qui est également sous-titrée « Comment construire tous ensemble un monde plus fraternel ?».

Ce mois-ci et c’est une excellente surprise, j’ai beaucoup de plaisir à accueillir dans cette émission Maurice Oudet, qui, depuis une quarantaine d’années au Burkina Faso, y mène un magnifique combat, pour la dignité et la survie des paysans villageois. J’ai donc intitulé cette 19ème émission simplement « Interview Témoignage de Maurice Oudet au Burkina Faso », interview effectuée avec mon petit enregistreur de poche qui ne peut rivaliser avec un studio professionnel, et je m’en excuse par avance auprès des puristes du son.

1. Alors, Maurice, la 1ère question s’impose : pourrais-tu te présenter aux auditeurs de Radio Voix du Béarn ?

Eh bien rapidement, je suis le 7ème d’une famille de 10 enfants, j’ai grandi à Paris et curieusement aujourd’hui, je travaille avec les paysans du BF. C’est les évènements qui m’ont conduit vers là, donc je suis missionnaire d’Afrique au Burkina comme je le disais. J’ai travaillé en paroisse, j’ai été aumônier d’Université, j’ai fait un peu d’enseignement et aujourd’hui, j’anime un service d’édition en langues nationales, c’est-à-dire que nous faisons des publications pour aider à la promotion du monde rural au BF et donc tourné vers les leaders paysans, et les évènements, peut-être que l’on en reparlera m’ont conduit à animer un site où justement une rubrique s’appelle « Vu du Sud, Vu au Sud ».

2.  Maurice,

tu es citoyen du monde, avant de t’entendre sur tes actions au BF, j’aimerais

que tu puisses en préalable nous faire partager le regard que tu portes sur

notre monde. Dans quel monde sommes-nous ?

Maurice,

tu es citoyen du monde, avant de t’entendre sur tes actions au BF, j’aimerais

que tu puisses en préalable nous faire partager le regard que tu portes sur

notre monde. Dans quel monde sommes-nous ?

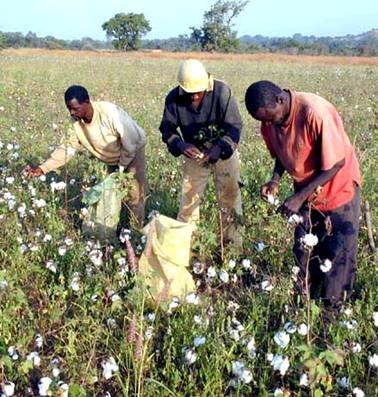

Là, c’est vraiment une vaste question, je ne pourrais certainement pas répondre à tout ce qui serait intéressant de développer. Mais dernièrement où j’ai suivi un peu les négociations entre autres, à l’ « Organisation Mondiale du Commerce », ce qui m’a frappé, c’est qu’on dirait que la notion de bien commun, est complètement oubliée, ou bien qu’on a oublié qu’on vit sur une planète qui est la même pour tout le monde. Par exemple, les circonstances ont fait que je me suis intéressé au coton africain qui est lésé par la situation notamment des producteurs de coton aux Etats-Unis qui subventionnent leurs propres producteurs, d’une certaine façon qui violent la loi internationale, et quand on leur demande d’arrêter, ce qu’ils font, ils demandent « qu’est-ce que vous allez me donner en échange ? », un peu comme si un violeur, au lieu de l’arrêter, et avant d’accepter de se faire soigner ou d’aller en prison, il allait demander « quel cadeau vous me faites, pour que j’accepte de vous suivre ? ».

Et c’est çà qui est vraiment étonnant parce que je pense que le sort de tous les habitants de notre planète est lié. Disons qu’il y a des tas de choses que nous avons en commun qu’il faut développer, et si dans les négociations, chacun se replie sur lui-même et notamment, sur les fameux avantages acquis, on va jamais s’en sortir, alors que certainement, il y a un chemin possible pour chacun à sa place. Donc, c’est çà qui me frappe le plus et après, on en reparlera sans doute aussi, si je regarde les relations entre l’Europe et l’Afrique, on parle de partenariat mais en fait, ce qui se passe, c’est une guerre économique.

3.  Alors,

je crois qu’on peut maintenant entrer directement sur les problèmes vus de

l’Afrique, tu es donc au BF, et là, comment pourrais-tu résumer les actions que

tu y conduis ?

Alors,

je crois qu’on peut maintenant entrer directement sur les problèmes vus de

l’Afrique, tu es donc au BF, et là, comment pourrais-tu résumer les actions que

tu y conduis ?

Donc,

je disais rapidement, j’ai été en paroisse un bon nombre d’années, c’est çà qui

m’a emmené à vivre au milieu des paysans. J’ai vécu dans des villages du BF et

donc en 1997, j’ai été appelé à Koudougou, 3ème ville du Burkina,

pour créer un service d’édition en langues nationales, au service des paysans,

qui m’a mis, évidemment, en relation avec les leaders paysans au niveau

national. Jusqu’au jour, où je suis tombé sur un article d’une revue qui

s’appelait « L’autre Afrique », c’était un article de Jean-Pierre

Boris, un ancien chroniqueur à RFI, Radio France International, chroniqueur sur

les matières premières qui disait « Le coton africain condamné à mort par

les subventions des USA à leurs propres producteurs ». Et, donc j’ai été

trouvé François Traoré, qui était le président de l’Union Nationale des

Producteurs de Coton du Burkina, et, ensemble, on a réfléchi comment on

pouvait réagir. On a contacté donc des producteurs du Mali, du Bénin et

d’autres pays et on leur a proposé de lancer un Appel, qualifié de solennel,

pour la suppression des subventions, donc des producteurs américains et

européens, producteurs de coton. On a eu l’appui du Bénin, du Mali et on a commencé

à lancer notre campagne, on a mis cet appel sur mon site internet. J’avais déjà

par chance un site qui était prêt, même si je n’y avais pas travaillé encore

beaucoup.

Donc,

je disais rapidement, j’ai été en paroisse un bon nombre d’années, c’est çà qui

m’a emmené à vivre au milieu des paysans. J’ai vécu dans des villages du BF et

donc en 1997, j’ai été appelé à Koudougou, 3ème ville du Burkina,

pour créer un service d’édition en langues nationales, au service des paysans,

qui m’a mis, évidemment, en relation avec les leaders paysans au niveau

national. Jusqu’au jour, où je suis tombé sur un article d’une revue qui

s’appelait « L’autre Afrique », c’était un article de Jean-Pierre

Boris, un ancien chroniqueur à RFI, Radio France International, chroniqueur sur

les matières premières qui disait « Le coton africain condamné à mort par

les subventions des USA à leurs propres producteurs ». Et, donc j’ai été

trouvé François Traoré, qui était le président de l’Union Nationale des

Producteurs de Coton du Burkina, et, ensemble, on a réfléchi comment on

pouvait réagir. On a contacté donc des producteurs du Mali, du Bénin et

d’autres pays et on leur a proposé de lancer un Appel, qualifié de solennel,

pour la suppression des subventions, donc des producteurs américains et

européens, producteurs de coton. On a eu l’appui du Bénin, du Mali et on a commencé

à lancer notre campagne, on a mis cet appel sur mon site internet. J’avais déjà

par chance un site qui était prêt, même si je n’y avais pas travaillé encore

beaucoup.

Et

on a contacté quelques ONG de la Solidarité du Nord, et c’est comme çà que j’ai

fait la première expérience du travail en réseau et je me suis rendu compte de

son efficacité parce que mon réseau était tout petit au départ, mais donc dans

mon réseau, il y avait des gens qui participaient à d’autres réseaux, parfois

beaucoup plus grands que le mien et dans ce travail, de maillon en maillon, on

va très loin et on ne sait même pas où çà s’arrête. Et on a eu quand même, on

peut dire, une certaine efficacité, la preuve, c’est qu’on a quand même parlé

du coton à Cancun, à Hong Kong, et on en parle encore aujourd’hui.

Et

on a contacté quelques ONG de la Solidarité du Nord, et c’est comme çà que j’ai

fait la première expérience du travail en réseau et je me suis rendu compte de

son efficacité parce que mon réseau était tout petit au départ, mais donc dans

mon réseau, il y avait des gens qui participaient à d’autres réseaux, parfois

beaucoup plus grands que le mien et dans ce travail, de maillon en maillon, on

va très loin et on ne sait même pas où çà s’arrête. Et on a eu quand même, on

peut dire, une certaine efficacité, la preuve, c’est qu’on a quand même parlé

du coton à Cancun, à Hong Kong, et on en parle encore aujourd’hui.

Donc, çà c’était ma première expérience, ensuite, le coton, je dis souvent, il sert de révélateur, je pense que c’est vrai pour beaucoup, mais en tout cas, c’est vrai pour moi, c’est en m’intéressant au coton et en voyant comment cela se passe sur le marché mondial que je me suis aperçu que c’était toute l’agriculture mondiale et tout le commerce des produits agricoles dans le monde entier, qui étaient faussés par des subventions et d’autres opérations, comme on liquide des stocks, qui sont bradés sur les commerces au plan mondial et qui peuvent casser la production des producteurs locaux. C’est comme çà que je me suis mis en route sur ces questions de commerce international, pour essayer de montrer comment cela écrasait les paysans africains.

4.  Et

après le coton, je crois qu’il y a eu le lait ? et d’autres actions ?

Et

après le coton, je crois qu’il y a eu le lait ? et d’autres actions ?

Pour le lait, c’est plus récent. Avant il y a eu le riz, là aussi, comme je l’ai dit, en regardant le coton, on regarde un peu plus loin et on s’aperçoit que pour le riz, c’est un peu différent puisque ce n’est pas un produit qu’on exporte au Burkina, c’est un produit qu’on importe. Mais au niveau du marché mondial, çà fonctionne un peu de la même façon, c’est-à-dire que le prix du marché mondial n’a rien à voir avec les coûts de production. Et au BF par ex. on peut dire que la ménagère à Ouaga achète le riz thaïlandais moins cher que la ménagère n’achète le riz de son pays donc en Thaïlande, la seule différence, mais elle est de taille, vous allez me dire, c’est que nous, on reçoit le vieux riz qui est bradé sur le marché mondial par bateaux entiers, pour libérer les magasins et engranger la nouvelle récolte. Ce qui m’a fait m’intéresser au riz, tout spécialement, c’est qu’un soir, à la télévision nationale au BF, il y avait un atelier organisé par le Comité interprofessionnel du riz, donc il y avait les producteurs de riz, mais il y avait aussi les transformateurs, les commerçants, les importateurs, tout çà ensemble et quand ils ont résumé ce qui c’était passé dans le week-end, à les entendre, le seul problème du riz au BF, il fallait que les paysans travaillent plus et travaillent mieux.

Alors çà, comme moi, j’avais déjà vu un peu, tout l’impact destructeur de ces importations massives de vieux riz, ou de brisures de riz carrément, baptisées pour la circonstance, brisures de luxe. Donc, j’ai réagi, j’ai commencé à faire des articles dans la presse du BF, il y a eu des débats, enfin j’ai fait une étude. Donc le riz, c’était intéressant, mais d’un autre côté, moi je suis français, parisien, donc européen, je me suis dit avec d’autres que c’est intéressant mais çà pourrait être plus intéressant d’analyser ce qui se passe au niveau d’un produit européen, et donc depuis un an ou deux, je m’intéresse davantage au lait, et notamment au lait en poudre européen qui envahit le BF.

5. Après le coton, après le riz, le lait est donc ton chantier actuel, en relation avec l’ethnie Peul, j’imagine ?

Le

lait en relation avec les Peuls, et puis aussi pour soutenir un peu cette idée

de tous les petits paysans du monde, je dis petits pour distinguer de l’agro

business, qui demandent ce qu’on appelle la souveraineté alimentaire, le droit

de définir une politique agricole, de produire ce qu’on a envie de consommer,

de consommer ce qu’on produit, donc le droit de certaines protections. Eh donc,

le lait c’est tout à fait intéressant, me semble-t-il, parce que je pense qu’il

n’y a aucun auditeur aujourd’hui, capable avec 50 centimes d’euros d’acheter

ici en France un litre de lait entier tandis qu’au BF, avec 30 centimes

d’euros, vous pouvez acheter assez de poudre de lait pour reconstituer un litre

de lait entier, et cela grâce à différents subventions puisque c’est les

surplus dont l’Europe se débarrasse ainsi, et çà fait que les éleveurs

traditionnels justement ils vendent leur lait à la laiterie, moi je travaille

un peu avec un groupement de femmes peuls de Koudougou.

Le

lait en relation avec les Peuls, et puis aussi pour soutenir un peu cette idée

de tous les petits paysans du monde, je dis petits pour distinguer de l’agro

business, qui demandent ce qu’on appelle la souveraineté alimentaire, le droit

de définir une politique agricole, de produire ce qu’on a envie de consommer,

de consommer ce qu’on produit, donc le droit de certaines protections. Eh donc,

le lait c’est tout à fait intéressant, me semble-t-il, parce que je pense qu’il

n’y a aucun auditeur aujourd’hui, capable avec 50 centimes d’euros d’acheter

ici en France un litre de lait entier tandis qu’au BF, avec 30 centimes

d’euros, vous pouvez acheter assez de poudre de lait pour reconstituer un litre

de lait entier, et cela grâce à différents subventions puisque c’est les

surplus dont l’Europe se débarrasse ainsi, et çà fait que les éleveurs

traditionnels justement ils vendent leur lait à la laiterie, moi je travaille

un peu avec un groupement de femmes peuls de Koudougou.

Il faut compter

6. Maurice, est-ce que tu pourrais, à ce stade-là de ton intervention, nous parler de la mobilisation des paysans ? Il nous semble important qu’une population, la population la plus importante du BF se mobilise pour faire groupe, pour faire force et avoir un poids politique.

Oui,

tout à fait, je pense que c’est capital pour le BF, pour l’Afrique de l’Ouest,

et aussi, peut-être, en beaucoup d’autres pays du monde ; au BF, on a

l’avantage que les paysans, les ruraux, çà forme encore 80% de la population,

donc théoriquement çà pourrait même être une force politique, alors

aujourd’hui, ils sont handicapés par un certain analphabétisme, mais

certainement que depuis ces dernières années le mouvement paysan a pris de

l’ampleur, est plus fort, plus compétent.

Oui,

tout à fait, je pense que c’est capital pour le BF, pour l’Afrique de l’Ouest,

et aussi, peut-être, en beaucoup d’autres pays du monde ; au BF, on a

l’avantage que les paysans, les ruraux, çà forme encore 80% de la population,

donc théoriquement çà pourrait même être une force politique, alors

aujourd’hui, ils sont handicapés par un certain analphabétisme, mais

certainement que depuis ces dernières années le mouvement paysan a pris de

l’ampleur, est plus fort, plus compétent.

Certainement il y a des leaders

paysans qui ont vraiment des capacités d’analyse et d’actions tout à fait

intéressantes. Et je pense que le meilleur témoignage, qu’on peut avoir, et je

parle pour le BF, il y a d’autres éléments au Sénégal et au Mali, peut-être

encore plus intéressants, mais au BF je dis parfois que dans 50 ans peut-être,

si on fait l’histoire du mouvement paysan, on pourrait prendre comme  point

de naissance ou jour de naissance donc la manifestation des paysans du BF qui a

eu lieu le 3 décembre dernier, 3 décembre 2005, un peu avant Hong Kong,

justement pour se faire entendre avant la réunion ministérielle de

l’Organisation Mondiale du Commerce, où 2500 paysans très bien organisés, très

bien structurés, avec des slogans intéressants ont manifesté à Ouagadougou pour

réclamer justement la souveraineté alimentaire, le droit de produire ce qu’ils

veulent consommer demandant aux populations urbaines de consommer leurs

produits, sur le riz aussi, disant : « consommer un plat de riz,

c’est faire vivre des milliers de producteurs de riz pourvu qu’on consomme le

riz produit localement ».

point

de naissance ou jour de naissance donc la manifestation des paysans du BF qui a

eu lieu le 3 décembre dernier, 3 décembre 2005, un peu avant Hong Kong,

justement pour se faire entendre avant la réunion ministérielle de

l’Organisation Mondiale du Commerce, où 2500 paysans très bien organisés, très

bien structurés, avec des slogans intéressants ont manifesté à Ouagadougou pour

réclamer justement la souveraineté alimentaire, le droit de produire ce qu’ils

veulent consommer demandant aux populations urbaines de consommer leurs

produits, sur le riz aussi, disant : « consommer un plat de riz,

c’est faire vivre des milliers de producteurs de riz pourvu qu’on consomme le

riz produit localement ».

Et certainement que cela a surpris beaucoup de monde, notamment les femmes peules, quand on sait que la majorité et presque la quasi totalité des femmes peules du Burkina sont analphabètes. Ce jour-là, il y avait des femmes peules qui sont sorties en ville avec de grandes calebasses, ceux qui ont visité l’Afrique de l’Ouest savent que les femmes peules se promènent avec leurs calebasses pour vendre leur lait, sur lequel il y avait marqué « Cowbell n’est pas notre lait », donc en réponse avec une marque qui fait de la publicité sur les murs de Ouaga : « Cowbell, notre lait », alors que c’est du lait qui vient de Nouvelle-Zélande, dont on a remplacé la crème par de la matière grasse végétale.

7. Maurice, tu as passé quelque temps cet été en France, aurais-tu des observations particulières à faire sur la situation en France ?

Oui, en France et puis, peut-être plus largement dans le monde, je dis çà, parce que je voudrais parler des migrations et des migrants. Tous les jours dans la presse, je vois qu’on parle des migrants, j’étais intéressé de voir d’abord cette différence entre ceux qui parlent de façon un peu en l’air sans trop connaître les migrants, qui trouvent qu’ils sont des intrus etc. et de façon toute à fait différente les familles qui ont été en contact avec les migrants, et notamment au niveau scolaire. Et j’ai vécu çà même dans ma propre famille.

Mon petit frère a deux filles, deux jumelles qui passaient le bac cette année, et qui l’ont réussi d’ailleurs. Elles avaient une copine camerounaise, elles se sont battues pour que cette fille ne soit pas expulsée, je vois dans la presse qu’il y a une solidarité très forte autour de ces familles, de ces enfants parce que, bien sûr, quand on les connaît, c’est plus des migrants, ceux sont des hommes comme vous et moi et donc, avant d’appliquer une loi qui est sortie on sait pas trop d’où, pour quelle motivation et la réalité, on s’aperçoit que c’est deux choses différentes, et je dis çà et au-delà, c’est le monde parce que quand je suis arrivé en France, deux ou trois jours après, j’ai regardé le journal télévisé et j’ai vu M. Bush dire à la télévision qu’il allait ajouter 6000 militaires entre la frontière du Mexique et des Etats-Unis.

J’ai essayé d’en savoir un peu

plus, j’ai été sur internet et j’ai découvert, moi je n’avais pas suivi çà au

BF, que le Congrès américain avait déjà voté pour qu’on construise

Or le libre-échange, c’est

exactement le contraire de ce que réclament les petits paysans du monde entier,

je ne dis pas que certain libéralisme n’a pas d’aspect positif, on pourrait en

discuter, mais je suis  convaincu

en tout cas, que, pour ce que je connais, l’agriculture et l’alimentation, çà

marche pas et les paysans, çà fait une bonne dizaine d’années au niveau mondial

qu’ils sont organisés, qu’ils ont développé une certaine réflexion, baptisée

« Souveraineté Alimentaire », c’est-à-dire le droit de se protéger

pour produire une alimentation de qualité et de proximité pour les habitants de

leur propre pays.

convaincu

en tout cas, que, pour ce que je connais, l’agriculture et l’alimentation, çà

marche pas et les paysans, çà fait une bonne dizaine d’années au niveau mondial

qu’ils sont organisés, qu’ils ont développé une certaine réflexion, baptisée

« Souveraineté Alimentaire », c’est-à-dire le droit de se protéger

pour produire une alimentation de qualité et de proximité pour les habitants de

leur propre pays.

Je pense que c’est assez naturel

de penser que c’est les paysans de chaque pays qui ont d’abord vocation à

nourrir leur propre population. Et, quand on voit maintenant en plus que le

pétrole, il risque de finir un jour, que les prix montent etc. enfin au niveau

écologique, on aurait des arguments supplémentaires, mais pour nous au BF,

l’argument massif, c’est l’emploi. Il y a peu d’emplois en dehors de

l’agriculture, on peut en créer chaque année quelques-uns mais on ne peut pas

en créer massivement, or si on signe les accords de partenariat économique tels

qu’ils sont souhaités par

On croit quelque fois, je ne sais pas si c’est par souci de goût d’aventure ou quoi, en fait quand un paysan quitte son village, c’est par nécessité, c’est parce qu’il n’arrive plus à s’en sortir et à faire vivre sa famille.

Or l’Europe et le monde entier font tout contrairement à ce qu’on croit souvent, et concrètement les accords internationaux, tels qu’ils sont appliqués, empêchent les paysans, notamment d’Afrique que je connais mieux, de se développer et, pour s’en rendre compte, il suffit de rentrer dans une boutique d’alimentation générale de l’Afrique de l’Ouest, et de chercher les produits locaux. Moi, j’ai fait cette expérience dans tous les pays que je visite, dernièrement c’était au Bénin, j’ai visité trois boutiques d’alimentation générale, alors je regarde en détail d’où çà vient, les prix, alors, bien sûr, au bout d’un moment, il y a une vendeuse qui s’approche de moi, me dit : vous cherchez quelque chose ? Je dis oui, moi j’arrive au Bénin pour la première fois et je cherche des produits béninois, elle dit ah bon, mais çà, on n’a pas. Trois fois, dans des boutiques d’alimentation générale, on m’a dit, on n’a pas de produits béninois, alors que 80% de la population est composé d’agriculteurs et d’éleveurs.

Quand on y réfléchit, c’est inconcevable, c’est impensable, comment voulez-vous que ce pays se développe si pour politique on a uniquement celle de nourrir la ville au moindre coût et de faire rentrer tout ce qui vient du monde entier, souvent les produits, les déchets, sans se protéger un minimum.

8. On parle souvent de souveraineté et de sécurité alimentaire. Pourrais-tu préciser pour les auditeurs, les différences importantes, à tes yeux, entre ces deux notions ?

Oui, tout à fait, moi j’ai été frappé justement de voir que çà fait quand même 10 ans que les paysans réclament la souveraineté alimentaire, et un jour, je suis tombé sur un numéro spécial du courrier européen sur les relations entre l’Europe et l’Afrique sur la sécurité alimentaire et pas une fois, on parlait de souveraineté alimentaire, et justement dans ce courant dominant, on pense que pour assurer la sécurité alimentaire c’est-à-dire pour que tout le monde puisse avoir une alimentation saine et suffisante, il suffirait de libéraliser le commerce, l’idée étant que si on supprime les freins au commerce, la nourriture va arriver dans le moindre petit village du monde, jusque là je peux être à peu près d’accord, maintenant il y a deux choses qu’il faut se demander, ces produits qui vont arriver, par ex. au BF, est-ce qu’il vaut mieux que ce soient des produits burkinabè qui fassent vivre les paysans burkinabè, ou bien des produits européens ?

Et en plus avec ce système-là, on s’aperçoit qu’on écrase les prix aux producteurs et quand il y a une mauvaise pluviométrie par ex dans une région du BF, ces paysans qui ont besoin aujourd’hui d’acheter de la nourriture, même si les produits sont là, ils n’ont pas les moyens de payer.

Donc, je pense que c’est pas du tout çà la solution, il faut, bien sûr, la sécurité alimentaire, mais pour l’obtenir, je suis convaincu qui faut passer par ce que réclament les paysans du monde entier, c’est-à-dire la souveraineté alimentaire, donc de mettre en place une politique agricole qui assure des revenus convenables aux paysans. C’est tout, c’est assurer des revenus convenables aux paysans, qu’ils puissent vivre dignement de leur travail, et ce jour-là, s’il y a une année de sécheresse, eh bien, ils auront un peu d’économie et ils pourront s’acheter leur nourriture et pour faire çà, comme sur le marché mondial les prix sont déconnectés des coûts de production, il faut évidemment donner le droit à un pays, je dis pas de vivre sur lui-même, mais de se protéger, notamment des importations à trop bas prix, à prix cassés, parce qu’on vend des excédents ou des produits subventionnés, etc.

Et, j’ai quelques exemples qui montrent que, justement quand un paysan il est sûr de gagner un certain revenu en cultivant certains produits, bon on a même plus besoin de faire de projets ou quoi pour l’appuyer, il va s’organiser avec ses voisins, etc. il va produire le nécessaire.

9. Maurice, tu es depuis bientôt 40 ans au Burkina Faso, tu connais bien ce pays. As-tu beaucoup d’espoir pour ce pays, comment vois-tu la situation ?

Bon,

on espère toujours, çà veut pas dire, on est jamais sûr que le meilleur va

arriver, mais heureusement le pire n’est jamais sûr. Et pour nous en tout cas,

ce combat pour la souveraineté alimentaire et donc contre les accords de

partenariat économique, tels que l’Europe veut les signer actuellement, on est

décidé avec les paysans à se battre jusqu’au bout parce que c’est une question

de vie ou de mort, ce que je suis convaincu, c’est qu’il y a des alternatives tout à fait viables pour

tout le monde sur la terre, et donc pour les burkinabè comme pour les

européens, et que même, à moyen terme, on peut développer de vrais accords de

partenariat économique qui assurent un développement de l’Afrique et qui sont

favorables à l’Europe, mais que la voie sur laquelle l’Europe actuellement

s’engage et entraîne les pays africains est la voie de la catastrophe.

Bon,

on espère toujours, çà veut pas dire, on est jamais sûr que le meilleur va

arriver, mais heureusement le pire n’est jamais sûr. Et pour nous en tout cas,

ce combat pour la souveraineté alimentaire et donc contre les accords de

partenariat économique, tels que l’Europe veut les signer actuellement, on est

décidé avec les paysans à se battre jusqu’au bout parce que c’est une question

de vie ou de mort, ce que je suis convaincu, c’est qu’il y a des alternatives tout à fait viables pour

tout le monde sur la terre, et donc pour les burkinabè comme pour les

européens, et que même, à moyen terme, on peut développer de vrais accords de

partenariat économique qui assurent un développement de l’Afrique et qui sont

favorables à l’Europe, mais que la voie sur laquelle l’Europe actuellement

s’engage et entraîne les pays africains est la voie de la catastrophe.

Alors lueur d’espoir, je l’ai

trouvée aussi en France, justement au mois de juillet, où j’ai vu qu’à

l’Assemblée Nationale Française, il y avait une commission qui suit les

relations avec

10. Maurice, avant que notre entretien ne s’achève, je souhaiterais quand même que tu nous parles un petit peu du SEDELAN.

Oui, le Sedelan, donc çà veut dire « Service d’Edition en Langues Nationales », qui a été mis en place pour offrir des outils au niveau de la formation et de l’information du monde rural, c’est pour çà qu’on insiste sur les langues nationales, parce que dans les villages, beaucoup de gens ne sont pas passés par l’école et donc on s’adresse à eux dans leur langue maternelle. Et par là, on est davantage orienté et en relation avec les organisations paysannes et les leaders paysans. Et donc, ce service se veut être un appui au niveau des organisations paysannes, qu’elles soient locales, comme au niveau national et puis même au-delà, puisque en Afrique de l’Ouest, vous avez le ROPPA, qui est un Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Africains. Alors, on a des publications papier, des revues, des petits documents, on fait aussi quelques émissions radiophoniques, ce qui a l’avantage d’être entendu par beaucoup, l’inconvénient c’est que souvent çà reste pas très longtemps, quand on a trouvé l’émission intéressante, au bout de quelques jours on a oublié, mais par contre si on allie les deux, le document peut reprendre un thème de l’émission et permettre une réflexion plus approfondie.

Et puis on fait aussi des films

documentaires, on en a fait un sur le coton, qui s’appelle « Coton

africain, la menace vient du Nord », on en a fait un sur le riz, qui

s’appelle « L’Afrique en danger », c’est le surnom si l’on peut dire,

c’est l’appellation des jeunes quand ils parlent malheureusement du plat

national, une espèce de bouillie faite avec du mil et une sauce qui

l’accompagne, çà leur rappelle un peu la misère du village quand ils vont chez

leurs grands-parents, ils l’ont baptisé « L’Afrique en danger »,

alors dans le film, entre autres, on essaie de montrer que l’Afrique est plutôt

en danger quand ils  consomment

justement du lait en poudre importé, des macaronis faits avec du blé dur

italien, ou d’autres et puis par ex. du riz thaïlandais, et donc actuellement

on a le projet de faire un film sur la filière lait, pour dénoncer un peu ce

lait en poudre importé qui arrive à prix cassés et qui déstabilise les

producteurs et qui serait un outil pédagogique en même temps pour les

producteurs, pour qu’ils passent à un type d’élevage un peu plus moderne et

moins extensif, ce qui permettrait de réduire les conflits avec les paysans,

puisque il y a un problème aussi d’espace, moi je suis arrivé en 1965 au BF qui

s’appelait Haute-Volta, il y avait 4 millions d’habitants, aujourd’hui il y a

14 millions d’habitants au BF, donc vous pouvez imaginer que çà crée des

problèmes et développer la filière lait serait un bon outil pour accompagner

les éleveurs dans ce passage, où l’espace diminue.

consomment

justement du lait en poudre importé, des macaronis faits avec du blé dur

italien, ou d’autres et puis par ex. du riz thaïlandais, et donc actuellement

on a le projet de faire un film sur la filière lait, pour dénoncer un peu ce

lait en poudre importé qui arrive à prix cassés et qui déstabilise les

producteurs et qui serait un outil pédagogique en même temps pour les

producteurs, pour qu’ils passent à un type d’élevage un peu plus moderne et

moins extensif, ce qui permettrait de réduire les conflits avec les paysans,

puisque il y a un problème aussi d’espace, moi je suis arrivé en 1965 au BF qui

s’appelait Haute-Volta, il y avait 4 millions d’habitants, aujourd’hui il y a

14 millions d’habitants au BF, donc vous pouvez imaginer que çà crée des

problèmes et développer la filière lait serait un bon outil pour accompagner

les éleveurs dans ce passage, où l’espace diminue.

11. Mon ultime question sera au sujet de ton site, j’en ai souvent parlé dans l’émission, mais çà serait pas mal si tu en disais un mot toi-même.

Bon, sur le site, le mieux c’est d’aller voir. Disons qu’il y a une présentation du monde rural, il y a une banque de photos, les thèmes dont j’ai parlé sont développés, la rubrique qui est mise à jour le plus fréquemment est celle qui est intitulée « Vu au Sud, vu du Sud », qui est un peu sur ces rapports Nord/Sud, rapports agricultures paysannes/agricultures industrielles, organisation mondiale du commerce agricole, un peu toutes ces questions-là, c’est pour alerter les gens du Nord, que ce qu’ils font n’est pas neutre et peut avoir des incidences bonnes ou mauvaises sur le reste de la planète, c’est aussi un outil au niveau des organisations paysannes, parce qu’autrefois les paysans quand ils avaient un problème dans leur village, ils avaient la clé chez eux, on réunissait les anciens et en général, ils trouvaient une bonne solution, aujourd’hui, pour beaucoup de leurs problèmes, ils ont du mal à voir d’où çà vient, parce que souvent çà peut venir de très loin, et notamment des accords internationaux, des relations entre l’Europe et les pays ACP, etc.

1. Eh bien, merci infiniment Maurice Oudet pour cette intervention, j’ai conscience d’avoir abusé puisque j’ai profité de ton temps de congé, mais aurais-tu peut-être envie de répondre à une question que je ne t’ai point posée, avant de saluer les auditeurs ?

Répondre à une question, c’est trop dire, mais puisque j’ai la parole, je pense que si on veut que les choses changent, il faut qu’on se lève au Sud, on essaie de le faire avec les paysans, il faudrait aussi qu’en Europe, en France, on essaye de regarder un peu au-delà de notre pays, au-delà même de l’Europe pour voir ce qui se passe au niveau de la planète, moi je suis convaincu qu’il y a de la place pour tous, qu’on peut rechercher le bien commun mais que justement, peut-être il faut découvrir d’autres voies où on donne un espace à chacun.

Eh bien, merci

infiniment Maurice, pour ta remarquable intervention, qui aura, j’en suis sûr

ouvert le regard de beaucoup. Et bon courage à Koudougou au BF.

Merci Jacques et au revoir à tous les auditeurs et peut-être à bientôt.

Chers auditeurs, vous me permettrez d’insister sur le site www.abcburkina.net qui est remarquable à plus d’un titre : densité et pertinence des documents, intérêt pour tous publics, belles images, contes africains,… Et je rappelle aux auditeurs qu’ils peuvent trouver, après un délai raisonnable, le texte de toutes ces émissions sur le site de radio Voix du Béarn : www.radio-voixdubearn.info .

Il ne me reste plus maintenant qu’à vous saluer fraternellement en vous disant au mois prochain, pour la 20ème émission de « Regards du Sud », sur un thème que je n’ai pas encore arrêté à ce jour. A très bientôt.