|

|

Nombre de lecture |

|

18ème

émission septembre 2006 |

|

|

(diffusion les 1er

mardi du mois à 21h et les 3ème lundi à 20h30) |

|

|

|

|

|

|

|

|

Le levier associatif pour un monde plus fraternel |

|

Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le thème de cette émission mensuelle, la 18ème déjà, est assez mystérieux pour les nouveaux auditeurs et s’intitule : « Le levier associatif au service d’un monde plus fraternel ». Aussi, l’animateur habituel de l’émission, Jacques Mortier, votre serviteur, sera soumis à la question par un personnage théâtral, qui pourrait s’appeler « le fou du roi », et que j’interprèterai également. La parole est donc donnée tout de suite au fou du roi, toujours respectueux sur la forme, mais sans complaisance sur le fond.

1. Monsieur Jacques, peux-tu nous expliquer brièvement ce que veut dire ce titre énigmatique : le levier associatif pour un monde plus fraternel ?

Oui, bien sûr, mais d’abord merci à toi, le fou du roi pour venir me tenir compagnie sur le plateau et me pousser dans mes retranchements, j’espère que nous allons faire ensemble du bon travail et que notre association se vivra dans la joie, la bonne humeur et peut-être aussi dans la durée.

Pour répondre à ta question sur ce titre énigmatique, je dirais d’abord qu’il reprend le sous-titre de cette présente émission « Regards du Sud » :

« Comment

construire tous ensemble un monde plus fraternel ? », qui se veut une

émission humaniste, pleine de rêves, d’espoir et de perspectives concrètes.

« Comment

construire tous ensemble un monde plus fraternel ? », qui se veut une

émission humaniste, pleine de rêves, d’espoir et de perspectives concrètes.

Ensuite, je m’appuierai sur Archimède, qui, dés le 3ème siècle avant Jésus-Christ, nous a soufflé la solution à la question majeure de notre temps, en ces termes : « Donnez-moi un levier et je soulèverai le monde ». Pour construire ce monde souhaité, il faut donc de multiples leviers de toutes natures : « Les leviers du changement ». Un levier, ce peut donc être un lieu, une action, un homme, une structure, un évènement populaire…etc., qui par son évolution favorable, peut avoir un effet d’entraînement important et même déterminant. Notre émission consiste donc d’abord à recenser et à analyser les leviers de toutes natures, et ensuite à voir comment il est possible de les faire fonctionner ensemble : il s’agit de bâtir tous ensemble « une architecture dynamique des leviers du changement ». Le levier associatif, le levier des associations répond parfaitement à cette définition.

2. MJ, quelle légitimité as-tu donc pour t’exprimer sur un tel sujet ? :

Le

privilège de l’âge, bientôt 62 ans, fait que j’ai pas mal roulé ma bosse et que

dans ce long vécu, j’ai eu et j’ai encore une grande expérience associative

dans des domaines très variés : au fil d’une cinquantaine d’années depuis

le temps où j’étais boy-scout, une dizaine de présidences, une quarantaine de

conseils d’administration ou de bureaux, et aussi une multitude d’adhésions de

base ou de soutien. Je me présente parfois comme « un professionnel du

bénévolat joyeux ». J’aime la vie, j’aime les gens et j’aime beaucoup

aussi l’association, le bénévolat, et je vais essayer d’expliquer pourquoi.

J’ai la conviction que l’association, résultant de la loi de 1901, qui assume

gaillardement ses 105 ans est porteuse et prometteuse d’un bel avenir. Si je

m’exprime maintenant sur ce sujet, c’est aussi par un souci

Le

privilège de l’âge, bientôt 62 ans, fait que j’ai pas mal roulé ma bosse et que

dans ce long vécu, j’ai eu et j’ai encore une grande expérience associative

dans des domaines très variés : au fil d’une cinquantaine d’années depuis

le temps où j’étais boy-scout, une dizaine de présidences, une quarantaine de

conseils d’administration ou de bureaux, et aussi une multitude d’adhésions de

base ou de soutien. Je me présente parfois comme « un professionnel du

bénévolat joyeux ». J’aime la vie, j’aime les gens et j’aime beaucoup

aussi l’association, le bénévolat, et je vais essayer d’expliquer pourquoi.

J’ai la conviction que l’association, résultant de la loi de 1901, qui assume

gaillardement ses 105 ans est porteuse et prometteuse d’un bel avenir. Si je

m’exprime maintenant sur ce sujet, c’est aussi par un souci  personnel

de « gestion du temps », parce que la préparation de cette émission

me sera également très utile pour les deux nouveaux « Conseils

d’Administration » que je viens « présentement »

d’intégrer : celui de l’association radio « La Voix du Béarn »,

et celui de l’association « Terre et Humanisme » avec laquelle

j’étais au Mali en janvier dernier. Dans la tradition africaine, la vie est

découpée en quatre temps : initiation, action, transmission et sagesse.

personnel

de « gestion du temps », parce que la préparation de cette émission

me sera également très utile pour les deux nouveaux « Conseils

d’Administration » que je viens « présentement »

d’intégrer : celui de l’association radio « La Voix du Béarn »,

et celui de l’association « Terre et Humanisme » avec laquelle

j’étais au Mali en janvier dernier. Dans la tradition africaine, la vie est

découpée en quatre temps : initiation, action, transmission et sagesse.

Dans

cet esprit, ce thème se veut transmission et donc partage. Il va de soi que je

m’appuierai sur ma propre expérience de vie, mais aussi sur celles des autres,

ainsi que sur l’observation de situations fréquentes constatées. Il va de soi

également que c’est ma perception personnelle que j’exprimerai, ceux sont mes

convictions, mes doutes, mes interrogations…ce n’est pas vérité absolue, et je

respecterai bien sûr des points de vue différents. Le moteur d’une association

est, à mon sens et on l’oublie trop souvent, la qualité des relations humaines,

dont dépendent sans aucun doute, sa vitalité et sa pérennité. Aussi, le fil

directeur que j’ai choisi sera, c’est un clin d’œil d’amitié et de complicité,

le PFH, c’est-à-dire le « Puissant Facteur Humain », facteur humain

avec sa double puissance : puissance de création et aussi hélas puissance

de destruction.

Dans

cet esprit, ce thème se veut transmission et donc partage. Il va de soi que je

m’appuierai sur ma propre expérience de vie, mais aussi sur celles des autres,

ainsi que sur l’observation de situations fréquentes constatées. Il va de soi

également que c’est ma perception personnelle que j’exprimerai, ceux sont mes

convictions, mes doutes, mes interrogations…ce n’est pas vérité absolue, et je

respecterai bien sûr des points de vue différents. Le moteur d’une association

est, à mon sens et on l’oublie trop souvent, la qualité des relations humaines,

dont dépendent sans aucun doute, sa vitalité et sa pérennité. Aussi, le fil

directeur que j’ai choisi sera, c’est un clin d’œil d’amitié et de complicité,

le PFH, c’est-à-dire le « Puissant Facteur Humain », facteur humain

avec sa double puissance : puissance de création et aussi hélas puissance

de destruction.

3. MJ, tu nous intrigues avec ce PFH, pourrais-tu en préalable, en ouverture, nous donner un exemple concret de cette dualité ?

Eh bien, arrêtons-nous justement sur ce que je viens de dire à l’instant : « que je suis un professionnel du bénévolat joyeux, que j’exprimerai ma perception personnelle dans un esprit de transmission et de partage ». Je suis persuadé qu’à travers ces premiers propos, le puissant Facteur Humain s’est mis immédiatement en action et que les réactions des auditeurs à ce témoignage annoncé peuvent couvrir un très large éventail depuis l’intérêt, voire l’enthousiasme du style : « tiens, super, un ancien qui dit des choses intéressantes, que je ressens profondément », jusqu’à la critique la plus injuste et la plus raide du genre : « mais qui c’est ce mec, pour qui il se prend ? Quel orgueil ! Il veut changer les choses, il rêve, il prend les gens pour des imbéciles ». Chacun d’entre nous en a fait l’expérience lors de conversations ordinaires, il y a parfois un grand écart entre « ce qu’on veut dire, ce qu’on dit, ce qui est compris et ce qui veut être compris ». Devant ces fréquents malentendus potentiels, faut-il s’exprimer ou faut-il se taire ? En ce qui me concerne, ma position est claire et depuis bien longtemps, je l’exprime avec humour en ces termes : je suis un fervent adepte de la « naïveté consciente ». Cette théorie consiste, en quelque sorte, à OSER.

Oser dans le respect des autres. Oser être soi-même, oser aller vers les autres, oser s’exprimer sur l’essentiel, oser la confiance, oser le pardon, oser dire sa foi comme son indignation, et, selon une formule qui n’est pas mienne, « risquer la maladresse d’une parole plutôt que l’ambiguïté du silence ».

De plus, si j’ai choisi ce fil directeur du PFH, c’est aussi parce que de grands esprits pensent que la crise mondiale que nous vivons n’est pas une crise économique mais est profondément humaine, même profondément spirituelle, comme l’exprime un Pierre Rabhi, quand il nous appelle à « l’insurrection des consciences ». Le PFH serait donc, comme un trou noir, au cœur de notre crise planétaire.

4. MJ, voilà un an et demi que tu animes cette émission mensuelle, qui est

une construction progressive, pourrais-tu donner aux auditeurs les grandes

lignes de  cet

ouvrage ?

cet

ouvrage ?

Pour faire bref, je pourrais simplement énoncer le sous-titre de notre émission « Regards du Sud », soit « Comment construire tous ensemble un monde plus fraternel ? » Et j’aurais ainsi réponse, oh miracle, aux trois questions fondamentales de notre projet : Dans quel monde sommes-nous ? Nous ne sommes pas dans un monde fraternel. Où voulons-nous aller ? Vers un monde plus fraternel. Comment y aller ? Tous ensemble. Ce « tous ensemble » exprime aussi bien le chemin que la finalité, c’est-à-dire que nous devons tous être, chacun à notre façon, artisans et bénéficiaires de ce monde plus fraternel et nous donnerons ainsi un sens profond à nos vies.

Pour donner une réponse encore plus brève à ce « Comment y aller ? », une phrase qui m’a marqué tout jeune y répond parfaitement « Chacun d’entre nous est responsable de la trajectoire du monde ».

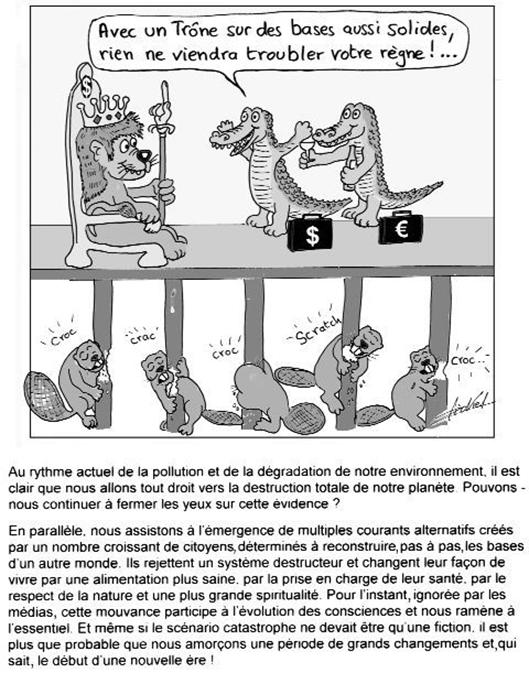

Si le fou du roi daigne m’accorder quelques instants de plus sur cette question, je pourrais compléter. Dans quel monde sommes-nous ? un monde malade, égoïste, de plus en plus violent avec une espèce humaine, condamnée probablement à court ou à moyen terme, en l’absence de changements profonds urgents, un monde où le meilleur côtoie le pire, un monde en pleine mutation désordonnée. Où voulons-nous aller ? Vers un monde plus fraternel, ou plus solidaire ou plus humain (chacun choisit sa propre formulation), un monde riche de son humanité et de sa diversité.

Comment y aller ? Là est la question majeure et je m’y attarde un peu plus. Nous avons évoqué les leviers du changement vers ce monde : on sait qu’ils existent, dans tous les domaines, chacun le plus souvent isolé et marginalisé, et on pourra parler de leviers humain, médiatique, politique, artistique, scientifique, sémantique, etc. si on décline le levier humain, on trouvera divers types : les défricheurs, les pionniers, les passeurs, les traits d’union, les audacieux, les aventuriers, les pédagogues… Il s’agit donc de s’appuyer sur ces « êtres mutants », qui ont déjà tout compris et puis de fédérer sur l’essentiel. Il s’agira de mettre en synergie tous ces leviers, pour bâtir tous ensemble « cette architecture dynamique des leviers du changement » et atteindre une taille critique pour avancer vers l’essentiel.

(1) --- (Je vous propose une pause musicale)

5. MJ, tu sais que le fou du roi est exigeant, porteur des attentes de la multitude, qui elle, passe son temps à courir, courir et n’a pas de temps à perdre à réfléchir. Pourrais-tu résumer ce que tu vas nous dire pour savoir si cela présente un quelconque intérêt de t’écouter ?

Oh, fou du roi, tu es pressé, hâtes-toi lentement. Tu m’obliges à résumer quelque chose que je n’ai pas encore exprimé, des propos dont j’ignore encore ce qu’ils seront. Mais, pour toi mon ami, mon frère, pour te guider dans mon questionnement, je vais essayer : dans un premier temps je voudrais donner quelques clés pour comprendre la spécificité, la dynamique et la fécondité des associations, ensuite j’exprimerai, à la lumière de mon demi siècle de pratique, ce qui me paraît important pour le bon fonctionnement d’une association en m’appuyant sur quelques exemples et enfin je développerai quelques points qui me paraissent mériter une approche toute particulière.

6. MJ, pourquoi ce thème du levier associatif est-il si important à tes yeux ?

Oui,

il est très important. Il existe à Pau, une « Université européenne de

citoyenneté », titre probablement un peu trop ronflant, créée en

1996 ; « un guide pratique de l’association », très

intéressant, a été édité en 1999 et je partage totalement les propos

introductifs du délégué départemental à la vie associative des PA, je cite

:

Oui,

il est très important. Il existe à Pau, une « Université européenne de

citoyenneté », titre probablement un peu trop ronflant, créée en

1996 ; « un guide pratique de l’association », très

intéressant, a été édité en 1999 et je partage totalement les propos

introductifs du délégué départemental à la vie associative des PA, je cite

:

« Alors que chacun constate l’essor de l’individualisme et craint la fragmentation de notre société, les associations sont le lieu privilégié où se combinent l’aspiration des individus à l’émancipation et l’action collective. Sources d’intégration sociale, les associations génèrent de la civilité, du lien social, de la fraternité. Par leurs activités, au plus prés de chacun de nous, comme par l’esprit désintéressé qui les inspire, elles concourent, à leur façon, à l’intérêt général. Elles sont une école de l’engagement et le terreau d’une démocratie participative. La démocratie ne naît pas d’une génération spontanée, elle s’apprend. Les associations jouent dans cet apprentissage un rôle fondamental ».

Quelques

chiffres maintenant sur le poids économique et social des associations en

France :

Aujourd’hui, on estime à 1 million le nombre d’associations en activité et, chaque année, 70 000 associations nouvelles se créent (contre 20 000 dans les années 70).

On dénombre actuellement : 10 à 12 millions de bénévoles, 20 millions de personnes âgées de plus de 14 ans sont membres d’une association. Cet engagement peut être variable allant du simple don d’argent à plusieurs heures ou journées de dévouement par semaine ; 1,6 million de salariés à temps plein ou à temps partiel, équivalent à 1 million de salariés à temps plein.

Le secteur sanitaire et social reste le principal « employeur », ensuite vient le secteur éducatif, puis les secteurs culturel et sportif.

70 % des emplois associatifs sont occupés par des femmes ; le salariat et le bénévolat représentent chacun 1 million d’« équivalents temps plein ».

84 % des associations n’ont pas de salariés.

L’engagement reste différencié selon les sexes : 49 % des hommes de plus de 15 ans font partie d’au moins une association contre 40 % de femmes, mais ce déséquilibre est moins grand que dans d’autres sphères d’activités économiques et sociales et évolue plutôt positivement.

Un taux d’adhésion stable des jeunes, soit un jeune sur quatre, surtout dans les associations sportives ou culturelles.

Je rajouterai volontiers : ce qui caractérise l’association type, c’est d’abord que sa colonne vertébrale est le bénévolat : c’est la mise en commun d’idées, de moyens, de motivation aussi, c’est un but commun à caractère permanent, l’objectif majeur n’est pas l’argent, qui n’est qu’un moyen et le partage des bénéfices est interdit. La vertu de l’association est la simplicité administrative et la liberté dont on dispose, on peut créer une association à 2 personnes, c’est le passage de l’individuel au collectif élémentaire. L’association est potentiellement pleine de vertus : école de vie, pépinière d’enthousiasme, lieu privilégié d’apprentissage de l’engagement, lien social, terrain d’expérimentations, ouverture au monde et à ses enjeux, partage des savoirs, imagination et créativité tous domaines, bénévolat motivant, apprentissage du « vivre ensemble » où l’humain est au cœur.

7. 7-MJ, après ces considérations générales, s’il te plaît, pourrais-tu être un peu plus concret, et nous livrer, toi l’homme du bénévolat joyeux, justement quelques exemples de cette joie ressentie ?

J’ai

eu la chance d’avoir beaucoup d’engagements approfondis tous azimuts :

laïc, confessionnel, sportif, culturel, social, éducatif, solidarité

internationale, festif, à destination de jeunes, d’anciens, de

J’ai

eu la chance d’avoir beaucoup d’engagements approfondis tous azimuts :

laïc, confessionnel, sportif, culturel, social, éducatif, solidarité

internationale, festif, à destination de jeunes, d’anciens, de  malades,

d’handicapés, d’étrangers...

malades,

d’handicapés, d’étrangers...

S’il fallait témoigner de cette joie associative, de cet enthousiasme le plus souvent, à travers quelques exemples, j’aurais plaisir à citer en vrac :

![]() ◄ d’abord le scoutisme, tel que je l’ai

pratiqué : une exceptionnelle école de vie à qui je dois beaucoup, avec un

apprentissage progressif de responsabilité tous domaines, sous l’animation d’un

grand humaniste, devenu éminent pédopsychiatre au Québec, Michel Lemay,

spécialiste de la résilience et de l’autisme, connu de tous les éducateurs

spécialisés, et avec qui j’ai repris des relations amicales quelques 45 ans

après,

◄ d’abord le scoutisme, tel que je l’ai

pratiqué : une exceptionnelle école de vie à qui je dois beaucoup, avec un

apprentissage progressif de responsabilité tous domaines, sous l’animation d’un

grand humaniste, devenu éminent pédopsychiatre au Québec, Michel Lemay,

spécialiste de la résilience et de l’autisme, connu de tous les éducateurs

spécialisés, et avec qui j’ai repris des relations amicales quelques 45 ans

après,

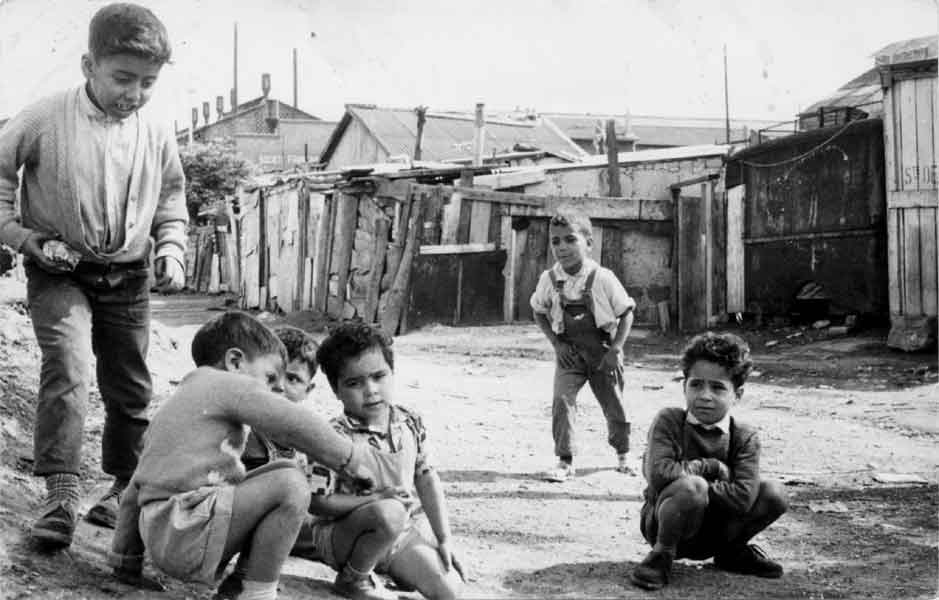

![]() ensuite étudiant grand sportif,

j’ai souvenir qu’il y a 40 ans, dans les années 67/68 du siècle passé,

j’animais une équipe de jeunes de 12/13 ans des bidonvilles de Nanterre avec

une double composante (alphabétisation et bien sûr équipe de foot) :

une dynamique

ensuite étudiant grand sportif,

j’ai souvenir qu’il y a 40 ans, dans les années 67/68 du siècle passé,

j’animais une équipe de jeunes de 12/13 ans des bidonvilles de Nanterre avec

une double composante (alphabétisation et bien sûr équipe de foot) :

une dynamique  exceptionnelle

s’était créée, liée à l’interaction entre levier sportif et levier éducatif,

exceptionnelle

s’était créée, liée à l’interaction entre levier sportif et levier éducatif,

![]() le lancement dans mon village

d’une association, centrée sur le « mieux vivre ensemble » (10

fondateurs, dont 9 jeunes de 20 ans et l’ancien que j’étais, condamné à être

président

le lancement dans mon village

d’une association, centrée sur le « mieux vivre ensemble » (10

fondateurs, dont 9 jeunes de 20 ans et l’ancien que j’étais, condamné à être

président  fondateur),

avec une devise : « s’il y a des animateurs volontaires et des

participants potentiels, c’est à priori possible »,

fondateur),

avec une devise : « s’il y a des animateurs volontaires et des

participants potentiels, c’est à priori possible »,

![]() les randonnées en plaine et en

montagne, leviers privilégiés d’équilibre général, d’amitié et d’humanisme,

cumulant marche, échanges, rencontres, dépassement de soi, attention à l’autre,

solidarité, convivialité, beauté de la nature, joie et paix,

les randonnées en plaine et en

montagne, leviers privilégiés d’équilibre général, d’amitié et d’humanisme,

cumulant marche, échanges, rencontres, dépassement de soi, attention à l’autre,

solidarité, convivialité, beauté de la nature, joie et paix,

![]() l’astronomie,

en particulier au Pic du Midi de Bigorre, avec l’association des

« Observateurs Associés » : alliance féconde entre un astronome

professionnel et une équipe d’une soixantaine d’astronomes amateurs bénévoles,

choix qui était une alternative à des réponses financières impossibles

(solution prometteuse applicable dans d’autres domaines),

l’astronomie,

en particulier au Pic du Midi de Bigorre, avec l’association des

« Observateurs Associés » : alliance féconde entre un astronome

professionnel et une équipe d’une soixantaine d’astronomes amateurs bénévoles,

choix qui était une alternative à des réponses financières impossibles

(solution prometteuse applicable dans d’autres domaines),

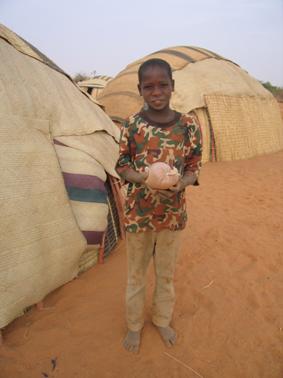

![]() association

de jumelage avec le Burkina Faso, cher à mon cœur, où les adhérents mettent

bénévolement leurs compétences professionnelles au service de la solidarité

avec les plus démunis, en vue de leur autonomie, en application du dicton

« l’aide doit servir à tuer l’aide », ou du principe

association

de jumelage avec le Burkina Faso, cher à mon cœur, où les adhérents mettent

bénévolement leurs compétences professionnelles au service de la solidarité

avec les plus démunis, en vue de leur autonomie, en application du dicton

« l’aide doit servir à tuer l’aide », ou du principe  « l’humanitaire au service de l’humanisme »,

« l’humanitaire au service de l’humanisme »,

![]() 7ème

exemple-en Limousin, j’ai beaucoup aimé une session régionale de l’IHEDN,

l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale, où des responsables

régionaux civils, administratifs, militaires, religieux se retrouvaient assez

longtemps pour apprendre, échanger, s’apprivoiser et travailler ensemble sur

des sujets de défense civile, militaire, économique, culturelle : exemple

rare et fécond de décloisonnement, (solution qu’il serait très intéressant

d’appliquer dans d’autres domaines : l’Humanisme par ex.),

7ème

exemple-en Limousin, j’ai beaucoup aimé une session régionale de l’IHEDN,

l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale, où des responsables

régionaux civils, administratifs, militaires, religieux se retrouvaient assez

longtemps pour apprendre, échanger, s’apprivoiser et travailler ensemble sur

des sujets de défense civile, militaire, économique, culturelle : exemple

rare et fécond de décloisonnement, (solution qu’il serait très intéressant

d’appliquer dans d’autres domaines : l’Humanisme par ex.),

![]() sport

corporatif, le football en l’occurrence, où se côtoyaient directeur

d’établissement, syndicalistes, agents de tous niveaux, et où la tenue et les

excellentes relations sur le terrain, effaçaient les hiérarchies et se

répercutaient sur la qualité des relations professionnelles, avec notamment une

saveur différente lors des comités d’établissements,

sport

corporatif, le football en l’occurrence, où se côtoyaient directeur

d’établissement, syndicalistes, agents de tous niveaux, et où la tenue et les

excellentes relations sur le terrain, effaçaient les hiérarchies et se

répercutaient sur la qualité des relations professionnelles, avec notamment une

saveur différente lors des comités d’établissements,

![]() chaque

année le jeudi de l’Ascension, depuis 22 ans, l’association béarnaise

« Vivre ensemble » organise à Os-Marsillon, une extraordinaire fête pour

les handicapés. C’est

chaque

année le jeudi de l’Ascension, depuis 22 ans, l’association béarnaise

« Vivre ensemble » organise à Os-Marsillon, une extraordinaire fête pour

les handicapés. C’est  toujours pour moi aussi une magnifique journée de

rencontres et de joie profonde. Ecoutez quelques chiffres pour un village de

400 habitants, mobilisé à fond : en 2005, sur une seule journée quelques

1500 participants, 1300 repas servis ; 600 bénévoles et 60 réunions

annuelles de préparation. J’aime leur credo, écoutez bien : « Vivre

ensemble, c’est un défi permanent contre l’égocentrisme, une volonté farouche à

surmonter le handicap et surtout un pari permanent sur les vraies valeurs humaines ».

toujours pour moi aussi une magnifique journée de

rencontres et de joie profonde. Ecoutez quelques chiffres pour un village de

400 habitants, mobilisé à fond : en 2005, sur une seule journée quelques

1500 participants, 1300 repas servis ; 600 bénévoles et 60 réunions

annuelles de préparation. J’aime leur credo, écoutez bien : « Vivre

ensemble, c’est un défi permanent contre l’égocentrisme, une volonté farouche à

surmonter le handicap et surtout un pari permanent sur les vraies valeurs humaines ».

![]() pour

clôturer, je citerai bien sûr, au titre des grandes joies associatives à venir,

les deux associations que je viens d’intégrer comme administrateur : la

présente radio « Voix du Béarn » et l’association « Terre et

Humanisme », dont Pierre Rabhi est le président d’honneur.

pour

clôturer, je citerai bien sûr, au titre des grandes joies associatives à venir,

les deux associations que je viens d’intégrer comme administrateur : la

présente radio « Voix du Béarn » et l’association « Terre et

Humanisme », dont Pierre Rabhi est le président d’honneur.

8.

Merci Monsieur Jacques, mon frère pour ces exemples concrets,

maintenant, pourrais-tu nous donner, à la lumière de ton expérience, ton

analyse et tes conseils éventuels pour que vive durablement une

association : les points les plus importants, les plus délicats et les

risques majeurs ?

Pour

les points les plus importants, j’en choisirais un seul : le PFH,

le « Puissant Facteur Humain », j’y reviens et j’insiste. Pardon de

rappeler des évidences, trop souvent inappliquées. Chacun d'entre nous a ses

qualités, ses faiblesses, ses maladresses. Le secret, l'essentiel du

« mieux vivre ensemble » dans une association ou ailleurs, est le

respect infini de chacun, et l’essentiel est donc de focaliser notre regard sur

les qualités des autres, en glissant sur leurs faiblesses. Le regard est lourd

de conséquences : il peut construire ou détruire : il faut faire son choix en

conscience. Cela est déjà un engagement personnel majeur. Le neuropsychiatre

Boris Cyrulnik nous dit : « on

a tous des raisons de se faire la guerre, on peut décider de vivre ensemble en

paix ».

Pour

les points les plus importants, j’en choisirais un seul : le PFH,

le « Puissant Facteur Humain », j’y reviens et j’insiste. Pardon de

rappeler des évidences, trop souvent inappliquées. Chacun d'entre nous a ses

qualités, ses faiblesses, ses maladresses. Le secret, l'essentiel du

« mieux vivre ensemble » dans une association ou ailleurs, est le

respect infini de chacun, et l’essentiel est donc de focaliser notre regard sur

les qualités des autres, en glissant sur leurs faiblesses. Le regard est lourd

de conséquences : il peut construire ou détruire : il faut faire son choix en

conscience. Cela est déjà un engagement personnel majeur. Le neuropsychiatre

Boris Cyrulnik nous dit : « on

a tous des raisons de se faire la guerre, on peut décider de vivre ensemble en

paix ».

Nous sommes tous « pareils et différents » : nous sommes pareils partageant tous à priori objet, objectifs, valeurs et volonté de réussite de l’association, et aussi nous sommes tous fondamentalement différents, et il faut parfois toute une vie pour le comprendre et l’intégrer dans nos comportements quotidiens, nous sommes différents par nos vécus, nos motivations particulières, nos modes de fonctionnement, nos réactions, nos objectifs personnels, aussi la qualité des relations humaines, l’ambiance est le critère majeur : les critiques personnelles, les montées d’adrénaline, les procès d’intentions sont toujours malsains. Il n’y a pas de sujet tabou, la liberté d’expression est importante pour lever les malentendus, mais attention il faut être vigilant et tenir en laisse les susceptibilités prêtes à bondir de plus en plus rapidement, tel le fauve.

Maintenant quelques points délicats passés en revue et sources potentielles de difficultés :

![]() au niveau global de l’association

: il faut se mettre bien d’accord sur le niveau d’exigence, d’ambition, de

qualité souhaité (on peut se satisfaire de « moyen », on peut viser

« bon » ou « excellent »),

au niveau global de l’association

: il faut se mettre bien d’accord sur le niveau d’exigence, d’ambition, de

qualité souhaité (on peut se satisfaire de « moyen », on peut viser

« bon » ou « excellent »),

![]() au niveau des objectifs : ils

doivent être clairs et réalistes, compatibles avec les charges de travail des

salariés et des bénévoles,

au niveau des objectifs : ils

doivent être clairs et réalistes, compatibles avec les charges de travail des

salariés et des bénévoles,

![]() la clarification des rôles de

chacun est essentielle : c’est le Conseil d’Administration (CA) qui pilote

et qui est chargé des orientations stratégiques, le rôle respectif des

salariés/bénévoles nécessite une attention particulière, le positionnement du

responsable « permanent »/CA est souvent délicat,

la clarification des rôles de

chacun est essentielle : c’est le Conseil d’Administration (CA) qui pilote

et qui est chargé des orientations stratégiques, le rôle respectif des

salariés/bénévoles nécessite une attention particulière, le positionnement du

responsable « permanent »/CA est souvent délicat,

![]() mode de fonctionnement et de prise

de décision : fonctionnement participatif informel et formel (en

commissions ou en chantiers…), climat de confiance, écoute réciproque, crédit

d’intention plutôt que procès d’intention, pas de lourdeur administrative,

mode de fonctionnement et de prise

de décision : fonctionnement participatif informel et formel (en

commissions ou en chantiers…), climat de confiance, écoute réciproque, crédit

d’intention plutôt que procès d’intention, pas de lourdeur administrative,

![]() chantiers incontournables à

prendre en compte d’une façon ou d’une autre : financement, animation,

communication, …

chantiers incontournables à

prendre en compte d’une façon ou d’une autre : financement, animation,

communication, …

![]() un point très délicat est la

gestion des changements, qui nécessite une évolution des mentalités, mais nous

en reparlerons dans quelques instants,

un point très délicat est la

gestion des changements, qui nécessite une évolution des mentalités, mais nous

en reparlerons dans quelques instants,

Quant aux risques majeurs, quelques schémas très classiques : objet de l’association perverti, accaparation du pouvoir (par manipulation, mobilisation de la famille, autoritarisme forcené, craintes, violence, etc..), pouvoir sans contrôle (aussi bien d’un responsable que d’un salarié permanent), vigilance insuffisante sur les finances, absence de rigueur, installation dans la routine, la facilité, et les certitudes, manque d’anticipation, refus d’une remise en cause, et n’oublions jamais que la confiance n’exclut pas le contrôle,…

9. MJ, as-tu constaté ou non, ces dernières années, des évolutions importantes dans la vie associative ?

Oui,

sans aucun doute au cours des 10 dernières années, et je me limiterai à deux

évolutions fortes :

Oui,

sans aucun doute au cours des 10 dernières années, et je me limiterai à deux

évolutions fortes :

une >0 et l’autre <0.

Commençons par la négative, elle est à l’image du monde : c’est la montée progressive des violences, des violences verbales et des difficultés dans les relations humaines, qui font qu’il y a, me semble-t-il, de plus en plus d’associations, fragilisées par ces problèmes de FH et nécessitant de plus en plus de médiations,... Ceci explique mon insistance aussi sur le PFH et le « vivre ensemble ».

Quant à l’évolution positive dont je vais parler dans un instant, je l’apprécie beaucoup, car elle est une réponse à une faiblesse, à un manque que j’ai souvent ressenti par le passé dans plusieurs domaines, par ex. dans l’humanitaire : que d’énergie dépensée pour des opérations ponctuelles et désordonnées, que d’initiatives généreuses stoppées plus ou moins rapidement, que d’efforts isolés, coûteux et marginalisés dans l’injuste indifférence générale : l’argument de chacun était et reste encore valable : « ce n’est qu’une goutte d’eau, mais si elle n’existait pas, elle manquerait beaucoup ». Ces actions sont le plus souvent admirables, mais toutes seules hélas, elles n’ont aucune influence positive sur les décisions majeures et sur la trajectoire du monde. Eh bien, l’évolution >0 que j’apprécie énormément, c’est l’émergence de nouvelles, nombreuses et subtiles formes de relations entre associations : coopération, fédération, coalition, mutualisation parfois de certains moyens, domaines ou expertises, une véritable mobilisation pacifique de façon permanente ou ponctuelle. Cette réponse s’appuie beaucoup sur le développement et la vulgarisation d’outils techniques performants (internet, multimedia, sites, forums facilitant informations, échanges et connaissance). Cette réponse coopérative, par son poids, devrait logiquement peser de plus en plus sur les décisions de sagesse qui vont devoir se prendre vite. C’est dans cet esprit que j’ai exprimé précédemment le principe de l’ « humanitaire au service de l’humanisme » et je verrais très bien la multitude d’associations « humanitaires » conservant chacune leur autonomie, mais affirmant qu’elles partagent des valeurs communes humanistes exprimées par ex. dans une charte, en se coalisant et en se comptabilisant dans un espace plus vaste, un écosystème associatif en quelque sorte, ouvert largement pour déboucher sur « L’associatif au service de l’humanisme » ne serait-ce pas beau et efficace ?

Sur ces questions d’interactions entre divers niveaux d’organisation, je voudrais donner la parole à un astrophysicien humaniste, l’ami Laurent Nottale, un des successeurs potentiels d’Einstein, qui, dans sa théorie de la « relativité d’échelle », évoque le passage il y a un milliard d’années du monocellulaire au pluricellulaire. Il nous dit : « la nouvelle structure complexe n’a pas effacé l’ancienne...c’est un nouveau niveau d’organisation qui est apparu. Non seulement il n’a pas supprimé le stade unicellulaire, mais au contraire il le protège et augmente ses possibilités de survie ». Et Laurent Nottale élargit son propos aux sociétés humaines :

« Ce système peut être étendu à l’organisation sociale. Nous pouvons vivre au niveau des associations locales, de la ville, de la région, de la nation, de l’Europe, de la planète : aucun de ces niveaux ne doit se substituer aux autres, tous sont nécessaires, peuvent avoir leur mode d’organisation démocratique propre, et assurer la cohésion du tout par une double communication, entre éléments d’un même plan (par exemple les pays européens entre eux), mais aussi entre échelles différentes (Europe et Etat) ».

10. Monsieur Jacques ou Frère Jacques, tu nous as dit en début d’émission, que certains points méritaient une approche toute particulière. A quoi pensais-tu exactement ?

Effectivement, je pensais à notre monde en pleine mutation désordonnée, à la nécessité de changements, je pensais à la difficulté de gérer ces changements, à cette gestion délicate pour au moins 3 raisons interdépendantes :

![]() il y a d’abord une interrogation

de base sur l’essentiel, sur le socle, sur les fondations, sur les

fondements de notre monde moderne : faut-il changer de fondements, ou de

paradigme comme on dit aussi dans les milieux avertis ?

il y a d’abord une interrogation

de base sur l’essentiel, sur le socle, sur les fondations, sur les

fondements de notre monde moderne : faut-il changer de fondements, ou de

paradigme comme on dit aussi dans les milieux avertis ?

![]() ensuite, si nous revenons à

l’association, la gestion des changements nécessite souvent une évolution des

mentalités, qui n’est pas chose facile,

ensuite, si nous revenons à

l’association, la gestion des changements nécessite souvent une évolution des

mentalités, qui n’est pas chose facile,

![]() elle suppose enfin, un engagement

impératif des personnes, qui n’est pas non plus une évidence.

elle suppose enfin, un engagement

impératif des personnes, qui n’est pas non plus une évidence.

Aussi, nous allons successivement développer ces 3 points : changement de fondements, évolution des mentalités, engagement des personnes.

A-  Faut-il changer de fondements ?

Faut-il changer de fondements ?

Cette question dépasse largement le levier associatif qui est notre thème du mois, mais il est indispensable de l’évoquer car elle conditionne toutes les autres questions. Le fondement de notre monde actuel, et nombreux le déplorent, c’est « le profit illimité », fondement qui montre de plus en plus ses limites et ses perversions. Certains, comme Pierre Rabhi, pensent qu’il faut changer de fondement, de paradigme pour s’appuyer sur la logique du vivant, et donc se fonder, se refonder sur « l’humain et la nature ». Nous partageons avec enthousiasme et détermination ces analyses. Il va de soi que nous reviendrons très longuement dans une autre émission sur ces fondements, mais il faut s’y arrêter aujourd’hui un instant de plus. Le fondement actuel, le socle, l’essentiel, le paradigme actuel de notre monde moderne est « le profit illimité », le fondement futur, l’essentiel futur serait « l’humain et la nature ». Si on l’exprime autrement, on peut dire : les priorités sont fondamentalement inversées : l’objectif essentiel devient « l’humain et la nature », au lieu du « profil illimité », et tous les efforts et moyens dans tous les domaines, se concentrent sur cet essentiel. Et ce bouleversement de paradigme, est immédiatement porteur de compréhension profonde de nos multiples crises et de notre crise planétaire, porteur aussi d’espérance, de sens, d’enthousiasme, de projets mobilisateurs, d’alliances nouvelles, de paix, de fraternité…et en écrivant ces propos, j’explicite ce que j’ai souvent exprimé, à savoir que la majorité des personnes passe 90% de leur temps à s’occuper de choses secondaires, au détriment de l’essentiel, et c’est vrai également et c’est beaucoup plus grave pour les élites et les responsables, la tête dans le guidon, qui n’ont, bien sûr, pas plus d’importance humaine que tout un chacun, mais dont les conséquences de leurs décisions sont beaucoup plus lourdes.

B- « Evolution des

mentalités » :

Revenons à nos associations, qui est le sujet du mois, mais cela peut s’appliquer à tant d’autres domaines : il est des situations, des changements lourds où « l’évolution des mentalités » est indispensable.

Sur ce sujet, il y a une dizaine d’années, j’avais fait une synthèse à partir de changements réussis ou non, surtout en milieu rural, une synthèse des conditions du succès collectif de ces changements et de cette évolution des mentalités. Je vais donc lister en vrac une quinzaine d’ingrédients du succès :

1. il s’agit souvent d’une réponse à une crise, même s’il y a eu des échecs précédents,

2. alternatives à des problèmes d’argent,

3. alliance de groupes différents (par ex. agriculteurs/implantés),

4. travail en commun permettant l’effacement et le tassement de vieilles querelles,

5. souplesse d’adhésion au groupe (par ex absence ou faiblesse des cotisations),

6. le devenir n’est pas totalement prévu, mais l’esprit est connu (construction progressive fonction des idées, opportunités, volontés,…),

7. important d’aller voir ailleurs ce qui se fait puis le mimétisme se met en chemin,

8. travail dans la durée en donnant du temps au temps,

9. esprit d’ouverture à l’autre et regard confiant,

10. absence de goût du lucre et de capitalisation,

11. dynamique de proximité, de bouche à oreille, de copain à copain,

12. adaptation aux opportunités, aux expressions de projets,

13. importance de l’école, point-clé dans le village,

14. se connaître : histoire, culture,…

15. difficultés, crises considérées comme opportunités,

16. et enfin présence quasi-systématique d’au moins un meneur-animateur-entraîneur.

C- Engagement des personnes :

Je

vous propose quelques élucubrations de ma part : « Chacun d’entre

nous est responsable de la trajectoire du monde ». Et l’engagement de

chacun est important dans cette perspective. Existe-t-il un gêne ou une

vitamine de l’engagement ? Quels sont les éléments qui facilitent ces

engagements individuels ? Nous allons essayer de dégrossir cette

question : regardons le processus de l’engagement dans une association (ou

dans une action) : ce passage mystérieux d’un état, où la personne n’est

pas engagée à un nouvel état où la personne s’est engagée : cela dépend, à

mon sens, d’au moins 4 éléments en interaction :

Je

vous propose quelques élucubrations de ma part : « Chacun d’entre

nous est responsable de la trajectoire du monde ». Et l’engagement de

chacun est important dans cette perspective. Existe-t-il un gêne ou une

vitamine de l’engagement ? Quels sont les éléments qui facilitent ces

engagements individuels ? Nous allons essayer de dégrossir cette

question : regardons le processus de l’engagement dans une association (ou

dans une action) : ce passage mystérieux d’un état, où la personne n’est

pas engagée à un nouvel état où la personne s’est engagée : cela dépend, à

mon sens, d’au moins 4 éléments en interaction :

1. l’objet de l’association

2. l’accueil dans l’association

3. la situation de la personne

4. l’environnement.

Il faut que la personne ait connaissance de l’objet de l’association, qu’elle soit motivée par cet objet ;

Il faut qu’elle ait le sentiment que l’ambiance réelle est sympa ;

Il me paraît important que la personne, avant de s’engager, se pose bien la question de ses motivations profondes, de ce qu’elle peut apporter (compétences, disponibilité,…) et de ce qu’elle en attend.

Au niveau de l’association, il est déterminant de donner envie à la personne par la qualité des relations, par un accueil sympathique, par une mise en confiance ; il est aussi très important de ne pas faire peur au niveau des responsabilités, du temps de disponibilité ; il existe aussi des formules facilitant l’engagement, au niveau de l’appel lancé ou de la sollicitation personnelle, au niveau de la formation individuelle ou collective, de l’accompagnement, de la progressivité des responsabilités (depuis l’adhésion de soutien jusqu’au rôle de dirigeant).

L’expérience montre que le témoignage de vie est souvent le déclic majeur, et aussi que l’engagement collectif est parfois plus facile…

11. MJ, cette émission sur le levier associatif arrive à sa fin. Qu’aurais-tu envie de dire en conclusion ?

Tout d’abord un mot sur la forme : je voudrais remercier le « fou du roi » qui m’a soumis pour la 1ère fois à la question : j’ai pris beaucoup de plaisir à écrire nos dialogues et j’espère que les auditeurs auront également apprécié cette forme d’interview qui donne plus de rythme qu’un monologue. Je donne donc quitus au fou du roi et nous poursuivrons donc notre association, un drôle d’attelage qui pourrait s’appeler : « l’attelage du fou du roi et du naïf conscient ».

Quant au levier associatif, j’ai pris pleinement conscience lors de la préparation de l’émission, que l’association était, encore plus que je ne le pensais un laboratoire du vivant et un éclaireur du futur puisque les caractéristiques de l’association, avec l’humain comme dominante, et non l’argent, sont parfaitement pertinentes avec le nouveau fondement de notre monde de demain, où l’essentiel devient ou redevient « l’humain et la nature ».

Il a été aussi beaucoup question du « Puissant Facteur Humain », aussi j’aurais envie de donner un ultime conseil à tous ceux qui sont dans des associations et qui souhaitent la réussite authentique de celles-ci. Il suffit de réfléchir collectivement à la question : « Comment construire tous ensemble notre association plus fraternelle ?». Cette simple question posée devrait être féconde, car elle va à l’essentiel. N’hésitez pas à la proposer à vos responsables. Bon courage à tous.

12.

MJ, « le fou du roi » que je

suis, te remercie de ta confiance envers lui. Et j’informe aussi les auditeurs

qu’ils peuvent trouver, après un délai raisonnable, le texte de ces émissions

sur le site de radio Voix du Béarn : http://www.radio-voixdubearn.info . Maintenant

MJ, peut-être devrais-tu informer les auditeurs du prochain  thème

mensuel ?

thème

mensuel ?

Cher fou, tu m’embarrasses, les idées ne manquent pas, j’hésite beaucoup entre deux. C’est une décision importante que ce choix de thème car, comme d’habitude, c’est une immersion profonde de ma part, dans le sujet choisi. La première solution est de poursuivre une approche parcellaire et passer du levier associatif au levier politique, non partisan, je rassure tout de suite : « Le levier politique au service d’un monde plus fraternel ». Soit, en deuxième solution, allons-nous peut-être tenter la synthèse globale de là où nous en sommes actuellement de notre vaste projet : « Comment construire tous ensemble un monde plus fraternel ? ». Nous verrons bien.

Maintenant il ne me reste plus qu’à vous saluer fraternellement en vous disant à bientôt et en vous offrant en final trois jolis textes humanistes que j’aime beaucoup, et qui sont en relation très étroite avec notre émission et notre vaste projet.

Le 1er texte est d’un artiste autrichien très éclectique Hundertwasser : ►

« Lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est qu'un

rêve. Si beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle

réalité ».

◄ Le second est du poète philosophe bengali

Tagore :

◄ Le second est du poète philosophe bengali

Tagore :

« Je dormais, je rêvais, la vie n'était

que joie, je m'éveillais et vis que la vie était service, je servis et vis que

le service était la joie ».

Le dernier est de l’américain Dale Carnegie, un 3ème texte assez connu, mais avec plusieurs versions, sur le SOURIRE, un Puissant outil du Facteur Humain : ►

« Un

sourire ne coûte rien, mais il crée beaucoup. Il ne dure qu’un instant, mais le

souvenir en persiste parfois toute une vie. On ne peut l’acheter, l’emprunter,

le mendier, ou le voler mais il ne sert absolument à rien, tant qu’il n’a pas

été donné, aussi lorsque dans votre course, vous rencontrez un homme trop las

pour vous donner un sourire, laissez lui le vôtre, car nul n’a plus besoin de

sourire que celui qui n’en a plus à donner ».