|

|

Nombre de lecture |

|

15ème

émission mai 2006 |

|

|

(diffusion les 1er

mardi du mois à 21h et les 3ème lundi à 20h30) |

|

|

|

|

|

|

|

|

Agro écologie « Terre et Humanisme » au

Mali (3ème partie) |

|

Bonjour

à toutes et bonjour à tous. Comme les deux précédentes, cette 15éme émission de

« Regards du Sud » va nous retrouver au Mali, avec Pierre Rabhi et

l’association « Terre et Humanisme ». Cette émission va donc

achever la série d’interviews enregistrées à l’heure des bilans d’un

séminaire exceptionnel, regroupant une vingtaine de participants et centré sur

des questions vitales : l’autosuffisance alimentaire en pays sahélien et l’agro

écologie.

Bonjour

à toutes et bonjour à tous. Comme les deux précédentes, cette 15éme émission de

« Regards du Sud » va nous retrouver au Mali, avec Pierre Rabhi et

l’association « Terre et Humanisme ». Cette émission va donc

achever la série d’interviews enregistrées à l’heure des bilans d’un

séminaire exceptionnel, regroupant une vingtaine de participants et centré sur

des questions vitales : l’autosuffisance alimentaire en pays sahélien et l’agro

écologie.

Trois intervenants s’exprimeront, d’abord et longuement un ingénieur agronome français, Philippe qui a beaucoup de choses à nous dire sur sa longue et passionnante expérience malienne, ensuite Bruno, un jeune « chtimi », très attachant par sa recherche personnelle enfin la lumineuse Claire qui a le privilège d’être une des plus proches collaboratrices de Pierre Rabhi.

Ne soyez surtout pas surpris par l’acoustique du mini studio, un modeste enregistreur numérique tenu à la main, et des intervenants et intervieweur assis ou à genoux à même le sable à Tacharane et aussi à Gao, au milieu des bruits africains.

Aussi, tout de suite, au lever du jour, allons à la rencontre de Philippe.

1. Philippe Martin

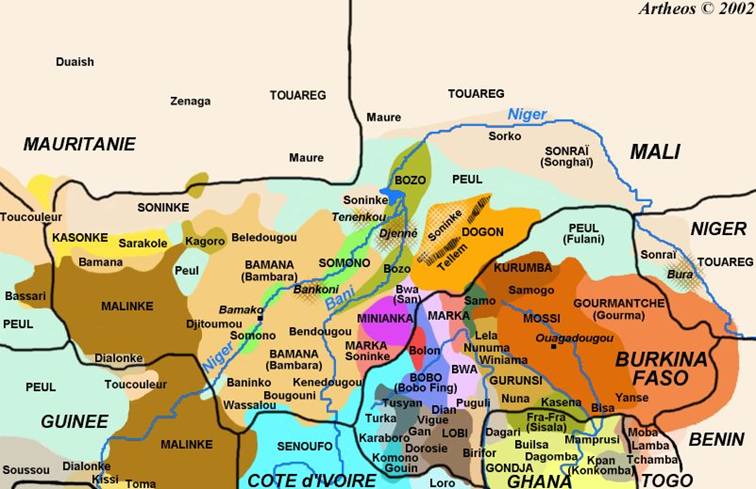

Nous sommes à Tacharane. C'est à 25 km au sud de Gao, au Mali, sur la boucle du Niger, et je suis avec Philippe.

Alors Philippe, que peux-tu nous dire de toi déjà, un

petit mot de présentation et puis pourquoi es-tu venu à ce séjour de huit jours

à Tacharane ?

Merci eh bien écoute, ce qui a

motivé mon départ, ma venue ici à Tacharane, c'est en fait de faire le point

entre ce que j'ai appris à l'école et pratiqué pendant une douzaine d'années en

Afrique en tant qu'agronome dans un service de recherche agronomique officiel,

et puis une approche peut-être un petit peu nouvelle ou en tout cas que  j'avais

envie de connaître sur le terrain. Je n'ai rien lu des livres de Pierre Rabhi,

j'en ai juste entendu parler mais voilà pour moi c'était important de pouvoir

confronter je dirais les deux théories, ou les deux approches, une plus dans la

voie de l'économie et de la productivité, et l'autre peut-être, certainement

beaucoup plus centrée sur l'humanisme. J'avais envie, voilà. Mon expérience

donc c'est une expérience de 12 ans, d'abord en sortant de l'école de Grignon

comme agronome, j'avais souhaité partir outre-mer

j'avais

envie de connaître sur le terrain. Je n'ai rien lu des livres de Pierre Rabhi,

j'en ai juste entendu parler mais voilà pour moi c'était important de pouvoir

confronter je dirais les deux théories, ou les deux approches, une plus dans la

voie de l'économie et de la productivité, et l'autre peut-être, certainement

beaucoup plus centrée sur l'humanisme. J'avais envie, voilà. Mon expérience

donc c'est une expérience de 12 ans, d'abord en sortant de l'école de Grignon

comme agronome, j'avais souhaité partir outre-mer  et

l'institut de recherche d'agronomie tropicale et des cultures vivrières m'a

envoyé à Madagascar. Madagascar ça a été pendant deux ans l'apprentissage de la

culture du riz que je connaissais à peine, on avait eu une demie heure de cours

sur le riz, donc déjà la découverte d'une culture et surtout des gens, des

paysans, des sélectionneurs, des spécialistes malgaches de cette culture, c'est

sans doute la première chose qui m'a frappé, c'est qu'on apprenait beaucoup

plus sur le terrain au contact des populations locales qui savent se prendre en

main, d'une certaine façon, pour développer leur propre territoire, leur propre

culture, culture à tous niveaux, culture de cultivateurs alimentaires, mais

culture au niveau culturel également.

et

l'institut de recherche d'agronomie tropicale et des cultures vivrières m'a

envoyé à Madagascar. Madagascar ça a été pendant deux ans l'apprentissage de la

culture du riz que je connaissais à peine, on avait eu une demie heure de cours

sur le riz, donc déjà la découverte d'une culture et surtout des gens, des

paysans, des sélectionneurs, des spécialistes malgaches de cette culture, c'est

sans doute la première chose qui m'a frappé, c'est qu'on apprenait beaucoup

plus sur le terrain au contact des populations locales qui savent se prendre en

main, d'une certaine façon, pour développer leur propre territoire, leur propre

culture, culture à tous niveaux, culture de cultivateurs alimentaires, mais

culture au niveau culturel également.

Et donc ça était la première expérience, ensuite, mes patrons, je ne sais pas, ils ont dû être contents de moi, et j'ai été nommé responsable des recherches rizicoles au Mali où je suis resté quatre ans. Quatre ans et demi au Mali, j'ai eu à marier les deux aspects de la recherche, on va dire technique : sélection variétale, techniques culturales, etc. et, en même temps de gestion d'équipes et de gestion de projets en général, puisque étant responsable, j'avais à préparer les budgets, à gérer également l'équipe. D'autre part à l'institut de recherche d'agronomie tropicale, c'est vrai que mes patrons, en particulier Francis Bourg le directeur général étaient une personnalité, on va dire très humaniste également. L'objectif premier, c'était clairement avoué et dit à tous les membres de l'Institut, vous êtes là-bas pour former les élites locales, nous assurons un temps de présence de coopération, mais pour former des élites locales. Et c'est donc, dans cet aspect humain de la dimension relationnelle et de formation que j'ai trouvé beaucoup de plaisir au Mali.

En plus de la diversité technique du riz au Mali, puisque j'avais appris le riz cultivé à Madagascar, j'ai découvert le riz flottant au Mali où on cultive le riz d'abord à sec, et puis ensuite jusque dans deux mètres cinquante de profondeur d'eau quand la crue du fleuve vient inonder les plaines, ou d'autres formes de riziculture en culture sèche comme on cultive n'importe quelle céréale en Europe, vers le sud du Mali et où il pleut assez. C'est surtout cet aspect humain qui m'a marqué énormément au Mali, en particulier des relations vraiment qu'on peut qualifier de fraternelles entre, aussi bien, le gardien qui gardait ma maison la nuit et le directeur général de l'institut d'économie rurale qui était mon patron malien qui, un beau jour, à ma grande surprise m'a présenté comme un camarade d'école, alors qu'il était de 15 ans de plus mon aîné, je ne savais même pas qu'il avait fait la même école que moi. Voilà, ça était mon expérience. Puis ensuite, six ans au Congo Brazzaville, où j'étais chargé d'un projet de relance de la recherche agronomique, là aussi c'était la formation essentiellement d'une équipe d'une dizaine d'ingénieurs sur le terrain.

Le Mali c'était à quelle époque?

Le Mali c'était de 70 à

Et est-ce que tu étais revenu au Mali depuis ?

Ca mérite d'être dit quand même, quand j'ai appris la mort de mon beau-père, c'était 15 jours avant la pleine mise en place de tous les essais agronomiques, que je devais assurer pour la saison. J'étais particulièrement énervé, je ne savais pas si je devais rentrer en France ou rester sur place pour assurer mon travail et un ingénieur malien m'a fait une petite blague, j'étais tellement énervé que je lui ai foutu une gifle. Je suis allé aussitôt m'en excuser auprès de son patron malien.

Mais bon, les choses étaient faites devant témoins etc. et les maliens n'avaient pas d'autre solution par rapport à un expatrié que de demander pendant mon congé, qui était un mois plus tard, de demander à mon patron que je veuille bien rester en France et de trouver à me remplacer, en plus cela correspondait à une période où l'institut de recherche devait être remplacée par un centre de recherche agronomique mais couvrant toute l'Afrique de l'Ouest, une organisation interafricaine régionale. Donc on peut dire que cela tombait plus ou moins bien pour mon remplacement par quelqu'un d'autre et puis la surprise, parce que ce fut vraiment une grande, une magnifique surprise, c'est qu'au bout de trois mois, de savoir que les maliens demandaient à ce que je revienne parce que mon remplaçant, la personne qui devait prendre la relève ne pouvait pas venir tout de suite, il y avait un délai d'un an supplémentaire. J'ai apprécié cette qualité de pardon de la part des maliens et de pouvoir revenir et retravailler avec la même équipe en confiance, en vraie confiance.

Philippe, maintenant pourrais-tu nous dire les

enseignements que tu tires de ce séjour prolongé au Mali ?

De 1970 à 1974, c'est vrai que ce séjour prolongé, le fait d'avoir été le seul ménage européen en arrivant à Mopti, m'a permis de m'intégrer tout de suite à la société malienne et d'avoir vraiment des amis maliens sur place. Et ça c'était, je pense, la principale expérience parce qu'il est vrai, à l'époque les Européens avaient tendance, quand ils étaient plus nombreux, à s'agglutiner en groupe avec leurs habitudes personnelles. La première grande impression, celle qui m'a vraiment le plus marqué, je parlais tout à l'heure de cette capacité de pardon, pour moi, elle s'est pleinement manifestée à travers un homme à Mopti que j'ai rencontré : c'était Toumani Touré. Quand j'en ai parlé 25 ans plus tard en revenant au Mali, les Maliens m'ont dit : tu ne sais pas de qui tu parles, c'était le père de notre premier président de transition démocratique et on sentait dans la voix des Maliens un profond respect pour cette personne qui était décédée. Moi ce qui m'avait marqué chez elle, c'était cette capacité de pardon justement qui s'exprimait par tous les pores de sa peau, par son attitude, par sa tenue, sa dignité, sa fierté, et la façon dont il m'expliquait à moi qui avais 25/26 ans, non pas les sévices mais enfin les souffrances qu'il avait endurés lui-même du temps de la colonisation parfois, mais que tout ça, la page était tournée depuis l'indépendance.

Il se sentait malien, pleinement

malien, fier d'être dans un pays indépendant choisissant ses objectifs

politiques, diplomatiques etc. et sachant gérer ces choses-là en pleine

liberté, et donc faisant appel à une coopération française de l'ancien

colonisateur. Voilà, le pardon le plus complet s'était passé, il n'y avait même

pas besoin d'en parler, c'était juste évoqué parce que le souvenir restait, bien

sûr, mais une  fierté,

une clarté, une limpidité, une transparence dans les échanges qui faisaient que

quand les Maliens nous donnaient des objectifs, ces objectifs étaient quasiment

indiscutables parce que ceux sont leurs objectifs. La seule discussion qui

pouvait avoir lieu, c'était pour vérifier que c'était bien leurs objectifs et

qu'ils étaient vraiment décidés à maintenir leur action, leur direction dans ce

sens. Ensuite nous, nous avions la capacité d'amener les méthodes de travail et

de discuter sur l'organisation en général mais cette clarté dans la

collaboration, dans la coopération ensemble, ça c'est une des particularités

que j'ai trouvée au Mali que je n'avais pas vue ailleurs, et que je n'ai jamais

trouvée en France non plus d'ailleurs.

fierté,

une clarté, une limpidité, une transparence dans les échanges qui faisaient que

quand les Maliens nous donnaient des objectifs, ces objectifs étaient quasiment

indiscutables parce que ceux sont leurs objectifs. La seule discussion qui

pouvait avoir lieu, c'était pour vérifier que c'était bien leurs objectifs et

qu'ils étaient vraiment décidés à maintenir leur action, leur direction dans ce

sens. Ensuite nous, nous avions la capacité d'amener les méthodes de travail et

de discuter sur l'organisation en général mais cette clarté dans la

collaboration, dans la coopération ensemble, ça c'est une des particularités

que j'ai trouvée au Mali que je n'avais pas vue ailleurs, et que je n'ai jamais

trouvée en France non plus d'ailleurs.

Philippe, maintenant ce séjour là, huit jours à

Tacharane, pour toi, quels sont les points les plus forts de ce séjour et quels

enseignements en tires-tu ?

Bon, ce séjour pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était la découverte de ce que peut être l'agro écologie vue à travers Pierre Rabhi qui en a une expérience ancienne maintenant et voir comment ça correspondait ou non à ce que j'avais appris, vécu etc. l'enseignement ici, et bien on va le relier justement à l'enseignement du passé. Mon expérience d'agronome m'a montré, justement l'observation en Afrique, les traditions culturales maliennes entre autres, m'ont montré que nous expatriés, nous faisions souvent de grandes, grandes erreurs dès le départ, et qu'ensuite, comme nous sommes chercheurs, nous sommes scientifiques quand même, nous avons la capacité à comprendre nos erreurs et à y remédier, mais l'erreur est souvent faite et parfois difficilement réparable.

Pour donner un petit exemple,

quand j'étais à Mopti, j'étais responsable d'un petit point d'essai de

C'était

quasiment impraticable parce que la structure du sol était complètement fichue,

le fait que le sol argileux ait été pris trop tard pour le labour, se formaient

des gros blocs quasiment indestructibles. Le plus étonnant, choses que mes

prédécesseurs n'avaient pas bien remarquées, c'est que de l'autre côté de la digue

dans les périmètres paysans, les cultivateurs labouraient avec un simple araire

et une paire de boeufs tirant le tout. En labourant à

C'était

quasiment impraticable parce que la structure du sol était complètement fichue,

le fait que le sol argileux ait été pris trop tard pour le labour, se formaient

des gros blocs quasiment indestructibles. Le plus étonnant, choses que mes

prédécesseurs n'avaient pas bien remarquées, c'est que de l'autre côté de la digue

dans les périmètres paysans, les cultivateurs labouraient avec un simple araire

et une paire de boeufs tirant le tout. En labourant à

Je ne parle pas des erreurs que nous faisons régulièrement, enfin que les services de l'agriculture en France, dont ils ont assuré la vulgarisation on pourrait dire, que ce soit la culture du blé irrigué en Beauce, pendant un certain temps, où on irrigue mais ensuite on vous dit il faut faire du drainage, où on utilise toutes sortes d'intrants, de produits chimiques, d'engrais, qui coûtent de plus en plus cher et qui ne servent qu'à endetter le paysannat, ou même à enrichir les plus riches. Voilà revenir à des choses beaucoup plus naturelles, beaucoup plus écologiques en quelque sorte, l'écologie, c'est la science du vivant, c'est la science de l'équilibre du vivant. J'avoue que j'ai vu quelques exemples, mais là cela me permet de voir de plus prés, effectivement comment éviter ces grosses erreurs et favoriser un développement, qui sera enfin et qui est déjà beaucoup plus durable, par le fait que les populations sur place elles-mêmes, connaissant leur milieu, peuvent se prendre en charge, renseigner les quelques experts, les quelques volontaires qui viennent pour aider à diffuser d'autres techniques, mais c'est une véritable collaboration là aussi, et une écoute permanente qui permet de développer cette nouvelle agriculture, cette belle écologie.

Philippe, Pierre

Rabhi croît effectivement très fort à l'agro écologie comme alternative à

l'agriculture industrielle. Qu'en penses-tu en fonction de ton expérience, et

aussi de la semaine passée ici. Quels seraient les arguments à donner à ceux

qui n'y croient pas, parce que je t'avoue, j'ai vu pas mal de tes collègues agronomes

qui me rient au nez quand je parle d'agro écologie ?

Comment dire, j'ai envie de faire

un rapprochement avec les tous débuts de l'agriculture biologique en France.

Quand j'étais à l'école de 65 à 68, on nous apprenait l'agriculture intensive

ou l'intensification de l'agriculture, il y avait bien une petite mention au

départ sur "l'agriculteur doit gérer sa terre en bon père de

famille", on appelait ça autrefois, c'est-à-dire qu'il doit être capable

de léguer à ses enfants, à ses descendants, une terre au moins aussi bonne que

celle qu'il a reçue de ses parents. On appelle ça développement durable

maintenant, question de mode, question de vocabulaire, tout change, d'accord

mais ce qui est dommage, c'est qu'on l'ait oublié pendant longtemps et l'expérience

menée ici en Afrique justement dans un milieu particulièrement aride,

particulièrement sec, particulièrement difficile, où les erreurs ne pardonnent

pas, moi, j'ai vu certaines erreurs où le sol déménageait en une seule année,

on se retrouvait face à une cuirasse de latérite aussi fertile qu' une cuirasse

en fonte ou en acier. Donc, ces choses-là sont absolument à éviter et les gens

sur place savent faire ; l'agro écologie : au départ la croyance de

base, c'est la Nature porte la vie, et la vie est capable de se promouvoir dans

le temps ; donc dans notre environnement il y a tout ce qu'il faut pour que la

vie puisse se transmettre et se développer et satisfaire les besoins des

humains, à condition justement de savoir observer, sélectionner, choisir, entretenir,

à la fois les variétés existantes, qui sont présentes sur le terrain, parfois

dont on ne connaît pas toutes les qualités, mais comment avons-nous fait depuis

le néolithique, sinon apprendre nous aussi petit à petit, et la révolution

industrielle avec les intrants, le pétrole, la mécanisation n'est que toute

récente. Pendant de longs siècles, l'humanité a vécu sans tout cela, maintenant

effectivement question de confort, soi-disant le confort dont nous avons

besoin, pour moi, le séjour ici m' a montré que, on avait pas besoin d'eau

courante, ça, c'est une expérience forte, que d'apprendre à se laver avec un

1/2 l ou

Philippe, je sais que

tu as écrit des poèmes, de magnifiques poèmes en relation avec le Mali. Est-ce que

tu pourrais pour les auditeurs, nous en livrer un ou deux ?

Oui, ces poèmes, je viens de les écrire juste avant de revenir ici à Tacharane, c'était pour moi l'occasion peut-être d'écrire mes souvenirs et de pouvoir les partager. L'idée c'est de les faire éditer et que ce partage, cette connaissance du monde malien, des qualités, des valeurs humaines des maliens que j'ai profondément ressenties, puissent être perçues au-delà des clichés auxquels nous sommes habitués en Europe. Alors, par exemple, voici un poème, intitulé « Vent de colère », qui a été rédigé un jour où j'étais à Manosque, et où un gros orage de pluie méditerranéenne avait déversé sa quantité de sable rouge sur nos carrosseries de voitures impeccables :

"Devine ce qui vient,

"Devine ce qui vient,

Un vent de colère m'a saisi ce matin,

Il est rouge du sable des déserts humains.

Adama, ma Terre, qu'ai-je fait de mes frères africains,

Pour qu'ils viennent m'éveiller de si loin,

Notre monde se vide d'amour et attend sa fin,

Le leur en regorge, en déborde, mais se meurt de faim,

Y a-t-il encore place pour un nouveau demain,

Allons-nous croire encore en l'univers divin,

Si nous le voulons, nous pouvons le recréer enfin,

Nous le savons bien, inutile même d'être devin,

Alors dés aujourd'hui donnons-nous la main

Et l'avenir sera sans fin."

Philippe, s'il te

plaît, un autre encore.

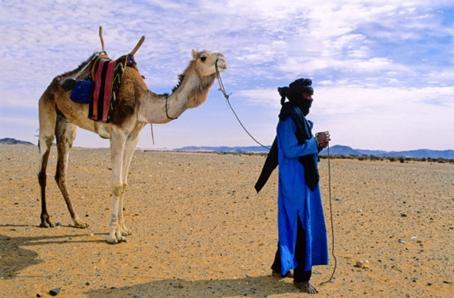

C'est un peu sur le même thème. Et, je dois dire, un petit peu différent tout de même. Le titre en est "Avancée du désert ou Renouveau". Une des choses qui m'a profondément marqué au Mali, c'est la religion musulmane vécue comme une foi intense et vraiment magnifique de compréhension, d'accueil entre les hommes, de relation avec le divin, avec l'Univers, appelons-le comme on veut, peu importe, une spiritualité vraiment très profonde marquée au coeur de chaque personne au Mali, de chaque musulman.

Donc le voici

"Sur fond de sable,

"Sur fond de sable,

L'homme indigo mène son troupeau,

Le monde l'accable,

Le prend pour un dingo,

Lui seul connaît le point d'eau.

De son pas comptable il s'arrête,

Prie le Très-Haut, regardez comme c'est beau,

Vous recevoir à sa table est pour lui un cadeau,

Ne le prenez pas de haut.

Quand le monde s'ensable,

Ne restez pas idiot,

Allez au coeur le plus chaud.

Comme lui gravez votre fable,

Sur les pas de vos chameaux,

Soyez porteurs d'eau."

Cà était écrit le 10 juillet 2003, et ce jour-là, les canadairs n'arrêtaient pas de tourner pour éteindre les incendies de forêts, voilà, je crois que c'est important de regarder nous européens, nous français, le monde occidental en général, quel genre d'incendie nous avons allumé dans le monde et peut-être qu'il y a ici en Afrique des gens qui savent mieux que nous comment les éteindre.

Merci infiniment

Philippe pour ce témoignage, cette transmission d'expériences, de vécu, d'émotions,

et puis de connaissance intime du Mali, merci.

Après le long et poignant témoignage de Philippe, un frère d’âge, comme moi dans la soixantaine mature, nous allons vers Bruno, qui est en recherche exigeante sur ce qu’il veut faire de sa vie.

2. Bruno Carpentier

A quelques heures du départ vers la France

depuis Gao, eh bien, nous sommes avec le jeune Bruno, qui va nous dire d’abord

qui il est, et puis ensuite pourquoi il est venu à Tacharane et comment il a

connu « Terre et Humanisme » qui organisait ce séminaire.

A quelques heures du départ vers la France

depuis Gao, eh bien, nous sommes avec le jeune Bruno, qui va nous dire d’abord

qui il est, et puis ensuite pourquoi il est venu à Tacharane et comment il a

connu « Terre et Humanisme » qui organisait ce séminaire.

Alors bonjour. Moi, c’est Bruno Carpentier, je viens de Lille, du Nord de la France et puis j’ai un parcours un petit peu particulier dans le sens où j’ai fait des études en Belgique en fait, des études de graphisme. Et avec souvent beaucoup de questionnements sur moi-même, sur ce qui nous entoure et puis j’ai eu la chance de connaître par la suite Pierre Rabhi dans des conférences, ça m’a donné quelque réponse, mais j’ai longtemps été en questionnement, et j’ai eu la chance de partir il y a deux ans de cela au Maroc sur un projet avec Pierre et ça m’a ouvert les yeux sur pas mal de choses, sur ce qu’était l’agriculture avec très peu de moyens. Et puis ça m’a amené en fait au retour en France après ce questionnement à me dire, il faudrait que je fasse une formation agricole, il faut que j’ai un pied là dedans, parce qu’on peut être amené à avoir, ne serait-ce qu’un court moment, un lien avec notre terre. Et aujourd’hui j’ai la chance de venir et d’échanger, de partager sur le continent africain avec des africains des méthodes agricoles et c’est, je dirais pour moi, une manière de redevenir humble, voilà de voir les choses plus simplement et de continuer mon chemin, et petit à petit, je vois des choses apparaître, je vois qu’on a beaucoup de chance, on a pas forcément quelque chose à réaliser ici, on a pas forcément quelque chose à vivre à long terme en Afrique, mais un séjour comme celui-ci, un séminaire comme celui-ci permet vraiment de se rendre compte des choses qui se passent. Je remercie tout le monde, tous les habitants de Tacharane, de Gao qui nous ont accueilli et je leur souhaite bon courage. Alors, j’espère pouvoir revenir et participer à d’autres séminaires comme celui-ci.

Je te remercie Bruno, mais je voudrais

quand même encore te poser quelques questions. D’abord tu n’as pas dit pour nos

auditeurs et puis peut-être encore plus pour nos auditrices ton âge.

Je te remercie Bruno, mais je voudrais

quand même encore te poser quelques questions. D’abord tu n’as pas dit pour nos

auditeurs et puis peut-être encore plus pour nos auditrices ton âge.

Alors, j’ai 28 ans, et voilà quoi je continue mon chemin, je vogue de ferme en ferme, en France, en Alsace, dans les Alpes de Haute Provence, je voyage beaucoup en ce moment, je me donne cette possibilité et peut-être qu’à un moment donné, je trouverais mon projet, mon oasis où je m’impliquerais à long terme.

Et quant au

séminaire, séminaire d’une vingtaine de participants de tous âges, de  toutes origines, pour toi, quels ont été

les points les plus forts ?

toutes origines, pour toi, quels ont été

les points les plus forts ?

Les points les plus forts de ce séminaire, ça a été effectivement l’échange avec les jardiniers, ce qui m’a beaucoup impressionné, c’est vraiment les éleveurs du pays en fait, ils ont pas vraiment de périmètre comme chez nous, ils partent en brousse, ils sont liés à ce fleuve pour ramener les animaux pour pouvoir s’abreuver, c’est vraiment une toute autre envergure et ça m’a vraiment impressionné.

Et bien merci Bruno

pour ce témoignage et puis bon vent pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir.

3.  Claire

Eggermont

Claire

Eggermont

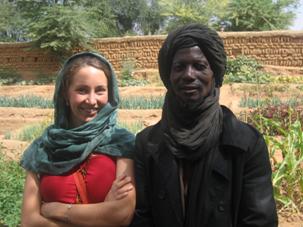

Nous sommes à Gao,

sous les manguiers au jardin d'Hamani, et je suis avec Claire qui a un rôle

tout particulier auprès de Pierre Rabhi. Et elle va nous dire ça tout de suite

après une courte présentation de sa part.

Donc bonjour, je m'appelle

Claire, j'ai 24 ans, je travaille depuis un an maintenant avec Pierre Rabhi en

tant qu'attaché à la communication et à

la coordination de ses projets. Je suis arrivée là après une formation à

l'European Business School de Paris pendant 4 ans, une formation qui m'a fait

découvrir la mondialisation de l'économie et son caractère destructeur à la

fois sur l'humain et sur la Nature, et donc j'ai pris le contre-pied une fois

ces études finies, pour décider de m'impliquer dans des associations qui

oeuvraient au contraire pour le respect de l'humain et de la Nature. Donc après

être passée par différentes associations, je suis arrivée à « Terre et

Humanisme », qui, pour moi, représente bien la manière dont ces deux

choses, l'Homme et la Nature sont interconnectées, largement indissociables, et

donc on se soucie à la fois de l'un et de l'autre puisque de toute façon, le

destin de l'homme est irrévocablement lié à celui de la terre, donc pour moi, venir

à  Tacharane,

c'était l'occasion de découvrir sur le terrain ce que Pierre a initié il y a

quelques années et ce que « Terre et Humanisme » a pris en charge. Et

ce qui me touche le plus, c'est justement l'universalité de ces valeurs, je me

dis pour avoir travaillé dans différentes associations, chacune dans leur petit

secteur, que cette fois, si je m'y retrouve totalement, c'est parce que je n'ai

pas l'impression qu'on vient essayer d'inculquer au continent africain quelque

chose qui pourrait relever de notre culture, et ne pas être adaptée à leur

réalité, qu'on reste dans des choses qui nous unissent tous, au-delà de nos

appartenances

Tacharane,

c'était l'occasion de découvrir sur le terrain ce que Pierre a initié il y a

quelques années et ce que « Terre et Humanisme » a pris en charge. Et

ce qui me touche le plus, c'est justement l'universalité de ces valeurs, je me

dis pour avoir travaillé dans différentes associations, chacune dans leur petit

secteur, que cette fois, si je m'y retrouve totalement, c'est parce que je n'ai

pas l'impression qu'on vient essayer d'inculquer au continent africain quelque

chose qui pourrait relever de notre culture, et ne pas être adaptée à leur

réalité, qu'on reste dans des choses qui nous unissent tous, au-delà de nos

appartenances  Nord/Sud,

noirs/blancs, jeunes/vieux, etc. puisque on a tous besoin de se nourrir, et que

c'est la terre qui nous nourrit tous, et que donc en travaillant sur le domaine

de l'agro écologie, on touche à l'essentiel, et à quelque chose qui est

fondamental pour la vie et la survie.

Nord/Sud,

noirs/blancs, jeunes/vieux, etc. puisque on a tous besoin de se nourrir, et que

c'est la terre qui nous nourrit tous, et que donc en travaillant sur le domaine

de l'agro écologie, on touche à l'essentiel, et à quelque chose qui est

fondamental pour la vie et la survie.

Claire, tu es donc

depuis un an avec Pierre, peux-tu nous raconter concrètement ce que cela signifie,

est-ce qu'il y a des voyages, est-ce que tu l'accompagnes dans ses conférences,

peux-tu nous parler du quotidien avec Pierre Rabhi ?

Alors oui, ça signifie l'accompagner dans tous ses déplacements. Il donne une cinquantaine de conférences par an partout en France, auprès de publics très variés pour essayer de les sensibiliser à tout ça, et je l'accompagne également à l'étranger, en Afrique dans les différents programmes de formation de petits paysans qu'il mène avec « Terre et Humanisme », donc j'ai eu la chance de l'accompagner au Maroc, au Burkina Faso, au Niger et maintenant au Mali.

Claire, que

pourrais-tu dire aux auditeurs qui ne connaissent pas Pierre, de ce qu'est cet

homme Pierre Rabhi. Ce serait intéressant d'avoir le regard de quelqu'un qui le

fréquente quotidiennement.

Alors je dirais qu'avant tout,

Pierre Rabhi, c'est un petit paysan ardéchois, cette activité lui a sans doute

donné sa grande humilité, et ce rapprochement de la terre, ce respect et cet

émerveillement qu'il garde du haut de ses 68 ans, comme s'il était encore

enfant, devant cette petite graine qui germe et cette force de vie qui anime

tout le vivant. Il me dit souvent qu'il a l'impression que son destin l'a un

peu rattrapé, dépassé, dépassé oui en tant que petit enfant morveux, du désert

sud algérien, arrivé par la suite en France comme ouvrier dans une usine, donc

en bas de l'échelle sociale, décidant son retour à la  terre,

se faisant traiter de bouseux, etc. et puis finalement, petit à petit, devenant

expert international en agro écologie, se

terre,

se faisant traiter de bouseux, etc. et puis finalement, petit à petit, devenant

expert international en agro écologie, se  faisant

même couronner de la Légion d'honneur, et puis gagnant le respect, la

reconnaissance, et l'intérêt d'un très large public. Et je crois que ce qui est

vraiment touchant, c'est justement la diversité du public qu'il arrive à

toucher, dans les stages qu'il organise ou dans les conférences, on voit

toujours des gens de toutes sortes, de tous les âges, de toutes les catégories

sociales, qui, à un moment donné, pour une raison ou une autre en sont arrivés

à se poser des questions sur le sens de la vie, sur le sens qu'ils voulaient

donner à leur propre vie, et en venir à ces valeurs-là du retour à la terre, de

la sobriété heureuse, comme le dit Pierre, et donc dans sa propre vie en

Ardèche avec sa femme et la ferme qu'ils ont montée en sud Ardèche, il incarne

vraiment tout ça, et cette cohérence, je crois que c'est ça aussi qui touche

beaucoup le public qu'il rencontre.

faisant

même couronner de la Légion d'honneur, et puis gagnant le respect, la

reconnaissance, et l'intérêt d'un très large public. Et je crois que ce qui est

vraiment touchant, c'est justement la diversité du public qu'il arrive à

toucher, dans les stages qu'il organise ou dans les conférences, on voit

toujours des gens de toutes sortes, de tous les âges, de toutes les catégories

sociales, qui, à un moment donné, pour une raison ou une autre en sont arrivés

à se poser des questions sur le sens de la vie, sur le sens qu'ils voulaient

donner à leur propre vie, et en venir à ces valeurs-là du retour à la terre, de

la sobriété heureuse, comme le dit Pierre, et donc dans sa propre vie en

Ardèche avec sa femme et la ferme qu'ils ont montée en sud Ardèche, il incarne

vraiment tout ça, et cette cohérence, je crois que c'est ça aussi qui touche

beaucoup le public qu'il rencontre.

Merci Claire pour ce

remarquable témoignage de première main puisque tu vis dans sa proximité. Merci.

Chers auditeurs, cette 15ème émission va s’achever, il ne me reste plus qu’à vous remercier de votre écoute, et à conseiller à nouveau vivement à tous ceux qui seraient intéressés d’aller sur les sites de « Terre et Humanisme » et de Pierre Rabhi. C’est très facile, sur un moteur de recherche, vous cherchez les deux mots Terre et Humanisme, et ensuite un lien vous entraîne facilement vers le site de Pierre Rabhi.

Vous me permettrez aussi de signaler le site d’un autre ami Maurice Oudet au Burkina Faso, qui est aussi très dense, et dans le même esprit. Il suffit de chercher sur un moteur de recherche « abcburkina » (en un seul mot sans espace).

Quant à la prochaine émission, la 16ème, et je suis désolé pour vous, vous n’échapperez pas à mon propre bilan et à « mon compte-rendu de voyage ». Quatre émissions, 17 intervenants, nous achèverons ainsi le thème vital intitulé « Agro écologie, Terre et Humanisme au Mali ».

Voilà, je vous dis donc à très bientôt, avec mon fraternel bonsoir.