![]()

Le Brésil, un concentré du monde

11ème émission janvier 2006

Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette 11ème émission de « Regards du Sud » va nous entraîner vers le Brésil, comme je l’ai annoncé en décembre dernier sous la forme suivante :

« Le Brésil, un pays passionnant, à

l’avenir incertain, et qui cumule et résume à lui seul les lourdes

contradictions de notre monde ».

Aussi je vous propose d’entrer tout de suite dans le sujet, avec la

question :

Pour

de multiples raisons, d’abord, je crois qu’il est des moments, qu’il est des

lieux où il se passe des choses intéressantes positives ou négatives, porteuses

d’enseignement pour notre humanité en recherche, le Brésil en fait partie

manifestement, le Brésil, c’est la passion, c’est le métissage, c’est un

raccourci du monde, c’est le meilleur et c’est le pire, c’est un fantastique

défi, le choix du Brésil, c’est aussi une manière d’honorer l’année du Brésil

en France.

Pour

de multiples raisons, d’abord, je crois qu’il est des moments, qu’il est des

lieux où il se passe des choses intéressantes positives ou négatives, porteuses

d’enseignement pour notre humanité en recherche, le Brésil en fait partie

manifestement, le Brésil, c’est la passion, c’est le métissage, c’est un

raccourci du monde, c’est le meilleur et c’est le pire, c’est un fantastique

défi, le choix du Brésil, c’est aussi une manière d’honorer l’année du Brésil

en France.

Pourquoi le Brésil ? J’ai aussi l’intuition que l’évolution favorable du Brésil, encore très incertaine, serait un immense espoir pour les hommes et les femmes de notre planète. Je crois aussi à la « force de l’analogie », et notamment à la « relativité d’échelle », c’est-à-dire que la question posée au cœur de notre émission du « comment passer du monde actuel au monde souhaité », est de même nature qu’il s’agisse du monde, de l’Europe, de la France, du Brésil. L’observation du Brésil, ce pays-continent, au cœur de l’Amérique latine, pourra ainsi enrichir notre réflexion sur les méthodes les plus judicieuses quant à l’évolution du monde.

Quelques

mots de confidence aux auditeurs et aux jeunes journalistes potentiels, sur la

préparation de cette émission : après avoir choisi le mois dernier le

thème du Brésil, comme chaque fois la page blanche est là et il va falloir

Quelques

mots de confidence aux auditeurs et aux jeunes journalistes potentiels, sur la

préparation de cette émission : après avoir choisi le mois dernier le

thème du Brésil, comme chaque fois la page blanche est là et il va falloir

A l’issue de cette immersion et accumulation d’informations, il reste souvent le plus difficile à faire, à trouver le fil directeur de l’émission. C’est un véritable accouchement et une délivrance quand on le tient.

Le

fil directeur, que j’ai choisi pour la richesse des enseignements tirés, est

donc l’analyse de l’évolution du Brésil ces trois dernières années sous la

présidence de Luiz Inácio Lula da Silva, dit Lula. « Elevé dans la misère, le leader ouvrier devenu chef

de l’Etat brésilien se bat pour son pays et pour tous les défavorisés de la

planète », c’est ainsi que l’on a présenté Lula. Qu’en est-il

de l’immense espoir déclenché à son arrivée ? Quels enseignements tirés de

ces trois années ?

Le

fil directeur, que j’ai choisi pour la richesse des enseignements tirés, est

donc l’analyse de l’évolution du Brésil ces trois dernières années sous la

présidence de Luiz Inácio Lula da Silva, dit Lula. « Elevé dans la misère, le leader ouvrier devenu chef

de l’Etat brésilien se bat pour son pays et pour tous les défavorisés de la

planète », c’est ainsi que l’on a présenté Lula. Qu’en est-il

de l’immense espoir déclenché à son arrivée ? Quels enseignements tirés de

ces trois années ?

Pour commencer, parlons un peu du Brésil, d’abord ce que nous en avons dit dans les précédentes émissions, ensuite nous survolerons à grande vitesse quelques caractéristiques du Brésil, historiques, géographiques, économiques, humaines, et puis nous écouterons longuement des brésiliens …..

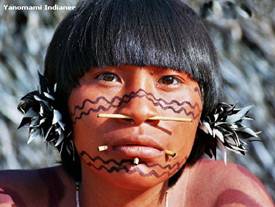

![]() (RS5) La 5ème émission de « Regards du Sud » s’intitulait « Les

peuples indigènes ». Extrayons ce qui concerne le seul Brésil : quelques

350 000 Indiens répartis en 215 groupes vivent actuellement dispersés dans

toutes les régions du pays. On estime qu'entre 5 et 13 millions de personnes

réparties en au moins 1000 groupes vivaient au

(RS5) La 5ème émission de « Regards du Sud » s’intitulait « Les

peuples indigènes ». Extrayons ce qui concerne le seul Brésil : quelques

350 000 Indiens répartis en 215 groupes vivent actuellement dispersés dans

toutes les régions du pays. On estime qu'entre 5 et 13 millions de personnes

réparties en au moins 1000 groupes vivaient au

Brésil

lorsque les Européens y débarquèrent en 1500. Cinq siècles de massacres, de

tortures, de maladies et d'exploitation ont ravagé, comme hélas ailleurs, ces

populations indigènes. Lors de cette émission, nous sommes allés au Brésil à la

rencontre des Awa, des Guarani qui font partie de la grande

famille linguistique Tupi, des Macuxi, qui

occupent probablement cette terre depuis les débuts du peuplement de l'Amérique

du Sud, il y aurait cinquante mille ans, des Yanomami qui habitent la forêt tropicale humide à la frontière

entre le Brésil et le Venezuela.

Brésil

lorsque les Européens y débarquèrent en 1500. Cinq siècles de massacres, de

tortures, de maladies et d'exploitation ont ravagé, comme hélas ailleurs, ces

populations indigènes. Lors de cette émission, nous sommes allés au Brésil à la

rencontre des Awa, des Guarani qui font partie de la grande

famille linguistique Tupi, des Macuxi, qui

occupent probablement cette terre depuis les débuts du peuplement de l'Amérique

du Sud, il y aurait cinquante mille ans, des Yanomami qui habitent la forêt tropicale humide à la frontière

entre le Brésil et le Venezuela.

![]() (RS8) La 8ème émission de « Regards du Sud », intitulée « Qu’avons-nous

à apprendre de l’Afrique ? ». J’aurais pu dire « Qu’avons-nous à

apprendre de l’Afrique et du Brésil ? », car, comme l’exprime une

magnifique exposition à Paris au musée Dapper, le

Brésil a un « héritage africain » : du 15ème au 18ème siècle, sur les 11 à 15 millions d’Africains qui ont traversé l’Atlantique,

entassés dans les soutes des bateaux négriers, environ 3,5 millions

débarquèrent au Brésil. Je me permets de citer, tel un inventaire à la Prévert,

quelques apports potentiels de l’Afrique, et donc aussi du Brésil, recensés

lors de la 8ème émission : …la solidarité, la patience, l’endurance, la capacité

d’écoute, une sorte de tolérance fondamentale, une extraordinaire vitalité, la

joie, le rire contagieux, la qualité de l’hospitalité, une générosité débordante,

un optimisme fondamental, enfin et en résumé, une étonnante richesse humaine et

culturelle.

(RS8) La 8ème émission de « Regards du Sud », intitulée « Qu’avons-nous

à apprendre de l’Afrique ? ». J’aurais pu dire « Qu’avons-nous à

apprendre de l’Afrique et du Brésil ? », car, comme l’exprime une

magnifique exposition à Paris au musée Dapper, le

Brésil a un « héritage africain » : du 15ème au 18ème siècle, sur les 11 à 15 millions d’Africains qui ont traversé l’Atlantique,

entassés dans les soutes des bateaux négriers, environ 3,5 millions

débarquèrent au Brésil. Je me permets de citer, tel un inventaire à la Prévert,

quelques apports potentiels de l’Afrique, et donc aussi du Brésil, recensés

lors de la 8ème émission : …la solidarité, la patience, l’endurance, la capacité

d’écoute, une sorte de tolérance fondamentale, une extraordinaire vitalité, la

joie, le rire contagieux, la qualité de l’hospitalité, une générosité débordante,

un optimisme fondamental, enfin et en résumé, une étonnante richesse humaine et

culturelle.

![]() (RS9) Les 9ème et 10ème émissions

centrées sur l’agriculture s’appliquent parfaitement au Brésil : dualité

d’agriculture avec agrobusiness parfois esclavagiste face à des paysans de base

et des sans-terre, dualité des riches et des pauvres.

Il en est de même pour les dossiers abordés « Souveraineté alimentaire,

Aide alimentaire, Semences et OGM, Pauvreté et violence ».

(RS9) Les 9ème et 10ème émissions

centrées sur l’agriculture s’appliquent parfaitement au Brésil : dualité

d’agriculture avec agrobusiness parfois esclavagiste face à des paysans de base

et des sans-terre, dualité des riches et des pauvres.

Il en est de même pour les dossiers abordés « Souveraineté alimentaire,

Aide alimentaire, Semences et OGM, Pauvreté et violence ».

Le Brésil a de multiples dénominations : un « Hercule au berceau », le champion du monde des inégalités, un « Pays d’avenir » et qui le restera, rajoutait pessimiste ou sceptique, le général de Gaulle,

Un mot d’histoire : Découvert en 1500 par l’amiral portugais Pedro Álvares Cabral, empire indépendant dès 1822, le Brésil devient le 15 novembre 1889 une république fédérale de 26 États regroupés en 5 grandes régions. J’ai plaisir à signaler que le drapeau brésilien présente la particularité unique d’être illustré par le ciel étoilé au soir de la proclamation de la République en 1889, où la constellation de la Croix du Sud apparaît au centre et où il y a autant d’étoiles que d’Etats.

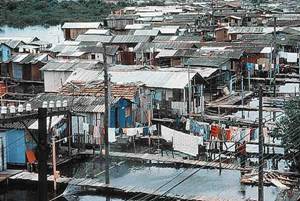

Un mot de géographie : 182 millions de Brésiliens, souvent regroupés dans de gigantesques métropoles, habitent un pays vaste, moitié de l’Amérique latine. Sa population est d’origine très diverse : les indiens indigènes, puis les Portugais et les esclaves africains, enfin les Européens, juifs, Turcs, Japonais, et d’autres, qui ont immigré au Brésil à diverses époques, ils ont ensemble forgé une culture plurielle et sans égale : le Brésil, un pays de métissage, est aussi le cinquième plus grand pays du monde par la surface.

Un mot d’économie : le Brésil, puissance économique mondiale, se situe autour de la 10ème place, son classement au niveau développement humain selon l’Indicateur de Développement Humain (l’IDH), est autour de la 70ème place, le Brésil a connu à partir des années 1940 une forte croissance industrielle mais aussi souvent inflationniste.

Il existe un marché commun du Sud, le « Mercosud » regroupant 4 pays et 210 millions d’habitants : Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay, avec, en plus, d’autres Etats associés : Chili, Bolivie, Pérou et Vénézuela.

Politique : L’actuel Président

de

Le Brésil est un pays complexe avec d’immenses atouts agricoles, miniers, industriels, culturels, humains, la biodiversité, l’Amazonie... mais aussi d’immenses défis : inégalités, violence, assassinats, misère, migrations, bio piraterie, sans-toit et sans-terre.

Tout

d’abord au mythique musicien brésilien Gilberto

Gil, ministre de la culture du Brésil, qui répond subtilement à la question :

que souhaitez-vous pour le Brésil ? « Nous sommes une nouvelle nation, fière de son

territoire, de sa culture et de son peuple. Notre population est déjà métissée.

Notre tempérament est plus émotionnel et moins rationnel qu'il ne l'est en

Occident. J'espère que nous parviendrons à fonder un modèle de civilisation

différent. Un modèle où l’ambition matérielle serait tempérée par notre

aspiration naturelle au bonheur, une société qui prendrait en compte les

impératifs écologiques. Tous les ingrédients existent au Brésil ».

Tout

d’abord au mythique musicien brésilien Gilberto

Gil, ministre de la culture du Brésil, qui répond subtilement à la question :

que souhaitez-vous pour le Brésil ? « Nous sommes une nouvelle nation, fière de son

territoire, de sa culture et de son peuple. Notre population est déjà métissée.

Notre tempérament est plus émotionnel et moins rationnel qu'il ne l'est en

Occident. J'espère que nous parviendrons à fonder un modèle de civilisation

différent. Un modèle où l’ambition matérielle serait tempérée par notre

aspiration naturelle au bonheur, une société qui prendrait en compte les

impératifs écologiques. Tous les ingrédients existent au Brésil ».

Pour dérouler les 3 années écoulées avec Lula président, je vous propose 5 points successifs, 4 points relatifs à diverses perceptions ou analyses et un 5ème point expliquant la position de Lula lui-même :

![]() Un échantillon de titres d’articles repris sur

le site du « Réseau d’Informations et de solidarité avec l’Amérique latine »

(RISAL), (pour trouver le site internet, avec un moteur de recherche, vous

indiquez simplement RISAL),

Un échantillon de titres d’articles repris sur

le site du « Réseau d’Informations et de solidarité avec l’Amérique latine »

(RISAL), (pour trouver le site internet, avec un moteur de recherche, vous

indiquez simplement RISAL),

![]() La position du MST (le Mouvement des « Sans

Terre ») à 3 périodes différentes. Le MST est le mouvement social le plus

important au Brésil et en Amérique latine, et a contribué fortement à

l’élection du président Lula,

La position du MST (le Mouvement des « Sans

Terre ») à 3 périodes différentes. Le MST est le mouvement social le plus

important au Brésil et en Amérique latine, et a contribué fortement à

l’élection du président Lula,

![]() Un Manifeste des économistes, intitulé « La

crise de la république », pour une nouvelle politique économique, et

d’autres analyses encore,

Un Manifeste des économistes, intitulé « La

crise de la république », pour une nouvelle politique économique, et

d’autres analyses encore,

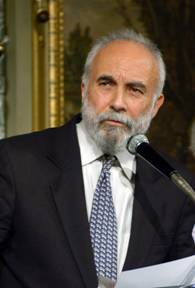

![]() L’analyse d’un grand personnage Chico Whitaker, membre du PT, cofondateur du forum social mondial

de Porto Alègre,

L’analyse d’un grand personnage Chico Whitaker, membre du PT, cofondateur du forum social mondial

de Porto Alègre,

![]() Lula lui-même, plus exactement à travers une

biographie intitulée Lula, écrite par Christian Dutilleux, aux éditions

Flammarion, sortie en février 2005,

Lula lui-même, plus exactement à travers une

biographie intitulée Lula, écrite par Christian Dutilleux, aux éditions

Flammarion, sortie en février 2005,

![]() Attaquons

notre 1er point.

Attaquons

notre 1er point.

3 ans d’évolution à travers des titres d’articles parus de septembre 2002 jusqu’à ces jours-ci, je cite :

![]() Un défi historique

pour le Parti des travailleurs (en sept 2002)

Un défi historique

pour le Parti des travailleurs (en sept 2002)

![]() Dérapage social

libéral (très rapidement en début de mandat)

Dérapage social

libéral (très rapidement en début de mandat)

![]() Lula et « le

néolibéralisme à visage humain »

Lula et « le

néolibéralisme à visage humain »

![]() Le projet « faim

zéro » au Brésil : « chaque citoyen a un droit à l’alimentation »

Le projet « faim

zéro » au Brésil : « chaque citoyen a un droit à l’alimentation »

![]() Lula est prisonnier

des groupes qui ont des intérêts dans les territoires indigènes

Lula est prisonnier

des groupes qui ont des intérêts dans les territoires indigènes

![]() La réforme agraire

se fait attendre

La réforme agraire

se fait attendre

![]() Le gouvernement Lula

navigue entre deux eaux

Le gouvernement Lula

navigue entre deux eaux

![]() Elections : le

PT a perdu une métropole Sao Paulo et une ville symbole Porto Alegre

Elections : le

PT a perdu une métropole Sao Paulo et une ville symbole Porto Alegre

![]() Rendez-vous manqué

avec le mouvement social brésilien

Rendez-vous manqué

avec le mouvement social brésilien

![]() La réforme agraire

de Lula est une honte nationale

La réforme agraire

de Lula est une honte nationale

![]() La crise brésilienne

affaiblit la région sud-américaine

La crise brésilienne

affaiblit la région sud-américaine

![]() L’administration

Lula en crise : la corruption à l’assaut des institutions brésiliennes

L’administration

Lula en crise : la corruption à l’assaut des institutions brésiliennes

![]() Que sommes-nous,

nous autres Brésiliens ? Un marché ou une nation ? (octobre 2005)

Que sommes-nous,

nous autres Brésiliens ? Un marché ou une nation ? (octobre 2005)

![]() En 2ème point

En 2ème point

Pour aller plus loin, quelques extraits significatifs de 3 textes du « Mouvement des Sans-Terre », le MST à 3 périodes différentes.

![]() 1er texte du MST juste après l’élection début 2003, est un texte d’ESPOIR. Il est

proche du programme électoral du nouveau président. Je cite « Le latifúndio (c'est-à-dire la grande propriété) et le modèle

néolibéral sont la cause de la faim, du chômage, de la pauvreté, de

l’analphabétisme et du retard de développement en milieu rural.

1er texte du MST juste après l’élection début 2003, est un texte d’ESPOIR. Il est

proche du programme électoral du nouveau président. Je cite « Le latifúndio (c'est-à-dire la grande propriété) et le modèle

néolibéral sont la cause de la faim, du chômage, de la pauvreté, de

l’analphabétisme et du retard de développement en milieu rural.

Nous avons la

certitude qu’il est possible de mettre fin au latifúndio,

grâce à l’organisation du peuple et à la volonté du nouveau gouvernement.

L’ennemi, pour nous, c’est le latifúndio, et le

gouvernement Lula va jouer un rôle fondamental dans la démocratisation de la

propriété de la terre au Brésil…

Il nous faut

construire un nouveau modèle agricole, qui donne la priorité au marché interne,

à la production alimentaire et à la distribution de revenus. Pour ce faire, il

est nécessaire de valoriser l’agriculture familiale et les coopératives, de

viabiliser et décentraliser les agro-industries. L’Etat doit réassumer son rôle

dans le domaine de l’agriculture et garantir le droit pour les agriculteurs à

produire leurs semences et à développer des techniques respectueuses de

l’environnement et de la qualité alimentaire…

Nous avons

l’opportunité aujourd’hui de réaliser la tâche historique de mettre en place

une véritable réforme agraire, pour démocratiser l’accès à la terre et éliminer

la faim, le chômage et les injustices sociales ».

![]() Le 2ème texte du MST, évoque la marche des Sans-Terre du 2 au 17 mai 2005. C’est un

texte de DEPIT AMOUREUX :

Le 2ème texte du MST, évoque la marche des Sans-Terre du 2 au 17 mai 2005. C’est un

texte de DEPIT AMOUREUX :

12 000 paysans brésiliens sans-terre, représentant 550 000 familles venues de 23 états, ont de nouveau entamé une marche sur Brasilia pour dire à Lula d'appliquer une véritable réforme agraire et de mettre fin à l'impunité des pistoleros, c’est-à-dire des tueurs à gages, à la solde des grands propriétaires fonciers. Le cortège de 5km de long aura parcouru prés de 250km en 15 jours…Ils ont soutenu pendant des années Lula, parfois au péril de leur vie jusqu'à le porter au palais présidentiel, à Brasilia. Ils l’ont tant aimé, Lula, les va-nu-pieds, les sans-terre, les travailleurs ruraux esclaves, que leur déception est aujourd'hui à la hauteur de leur espoir ...

Lula nous avait promis qu'une fois au pouvoir, s'il ne faisait qu'une seule chose, ce serait la réforme agraire. Et bien, il ne fait rien et nous n'y croyons plus !

En novembre

2003, sous la pression des syndicats agricoles, Lula s'était engagée à donner

un lopin de terre à 430 000 familles d'ici à la fin de son mandat, en

Les syndicalistes paysans accusent : Au nom de la vertu économique, du remboursement de la dette, Lula est en train de brader le pays aux multinationales de l’agrobusiness… C'est la politique orthodoxe du gouvernement qui constitue aujourd'hui le principal obstacle à la réalisation de la réforme agraire.

![]() Le 3ème texte du MST d’il y a quelques semaines, est un texte de CRISE.

Le 3ème texte du MST d’il y a quelques semaines, est un texte de CRISE.

C’est une analyse approfondie de

la situation : les paysans « sans terre » face à

Les derniers mois ont été synonymes de tremblement de terre pour le MST… En septembre, un texte signé par le coordinateur du Mouvement, João Pedro (Jean-Pierre) Stédile, était une sorte de rupture. « Nous disons adieu au gouvernement du Parti des travailleurs (PT) et à ses engagements historiques »... Cet adieu très significatif impose au Mouvement un effort pour comprendre l’échec du PT au gouvernement, ainsi que pour essayer d’emprunter de nouvelles voies.

Jusqu’à présent, l’analyse la plus profonde sur ce qui s’est passé avec le PT du président Lula est celle du sociologue Francisco de Oliveira, … Selon lui, le PT représente l’ascension d’une nouvelle classe sociale formée par des gestionnaires de fonds de pension …. « Les couches sociales les plus hautes de l’ancien prolétariat se sont transformées en administratrices de fonds de pensions, …qui aujourd’hui se soucient de la rentabilité de tels fonds, et qui en même temps financent la restructuration productive qui engendre du chômage », dit Oliveira.

Il s’agit d’une « nouvelle classe sociale, qui se structure d’un côté, sur des techniciens et des économistes doublés de banquiers, le noyau dur du P Social-démocrate, et de travailleurs transformés en opérateurs de fonds prévisionnels, le noyau dur du PT ». …

La question du pouvoir est abordée :

Le coordinateur du MST JP Stédile assure que « la crise est bien plus grave que ce qu’en dit la presse ».. …c’est une crise de société. Pour Oliveira, Lula a commis une grave erreur en prenant les rênes du gouvernement : « …en accédant au gouvernement, Lula, au lieu d’approfondir la crise a essayé de reconstruire un système qui ne représente rien … Le résultat est qu’on est arrivé à une situation dont il est très difficile de sortir sans faire de grandes concessions à la droite ».

....Sur ce point, tant l’analyse du MST que celle d’Oliveira convergent en montrant un panorama décourageant, …car le gouvernement Lula a aggravé les problèmes créés par 15 ans de néolibéralisme. Le plus important sans doute de ces problèmes, puisqu’il peut provoquer une explosion sociale, est celui des 12 millions de chômeurs et les 15 millions de travailleurs informels, presque 30 millions de personnes en situation d’extrême précarité.

Malgré une force sociale et militante importante accumulée en 25 ans, ils ne sont pas optimistes…donc, aujourd’hui pour le MST, il faut penser le mouvement à long terme.. ceci se traduit en quatre lignes d’action : stimuler un débat sur un nouveau projet de pays alternatif au néolibéralisme, former des militants, impulser les luttes sociales, et élever le niveau de culture de la population. …et aussi un effort de l’organisation pour se rapprocher des mouvements urbains, notamment les jeunes pauvres…Au dernier Forum social mondial de Porto Alegre, João Pedro Stédile a dit : « La question du pouvoir ne se résout pas en occupant le palais présidentiel, car ça c’est la partie la plus facile et ça a été fait plusieurs fois, mais en créant de nouvelles relations sociales ».

Ce n’est pas la première fois que le MST tend des ponts avec les villes. … Les campements des « sans toit » sont créés sur le modèle de ceux que les « sans terre » montent sur le bord des routes : bâches de plastique noir, organisation par groupes de familles, discipline stricte, discussion politique, mobilisation permanente…

Quant aux chômeurs urbains,

rappelle Stédile, … la majorité a fini ses études

secondaires, et il est possible qu’ils « construisent de nouveaux

mouvements ». Et il ajoute un commentaire : « Un mouvement qui s’élargit et se

massifie est celui du hip-hop. C’est un mouvement qui, avec une base

culturelle, rassemble les jeunes pauvres, noirs et métis des périphéries, et

qui ont des idées dans la tête… ».

Par le hip-hop, ils comprennent que la jeunesse pauvre des grandes villes incarne dans la musique autant la protestation que son désir de changement social.

… « La musique combative a le pouvoir de faire une véritable révolution dans la mentalité des gens. Le rap est l’une des formes que le peuple de la périphérie utilise pour communiquer, s’exprimer et s’indigner » disent-ils. Ils le considèrent comme faisant partie d’une « guérilla culturelle », qui donnera ses fruits à long terme. La rencontre des exclus des campagnes avec les exclus des villes promet de libérer des énergies insoupçonnées dans un pays qui a été défini comme le « champion mondial de l’inégalité ».

Maintenant que le MST a rompu

avec le gouvernement Lula, il reprend un langage dur et radical. …La réforme

agraire promise n’existe pas… C’est une honte. Après la Marche pour la réforme

agraire du mois de mai, aucun des sept accords signés n’a été honoré. La lettre

se termine sur une phrase ironique qui parle d’elle-même sur les distances qui

se creusent entre le gouvernement Lula et le MST : « Le non respect de ces engagements est

un affront à la souffrance des familles qui campent, et une honte pour votre

gouvernement. Peut-on imaginer ce qui se passerait si le gouvernement était

aussi lent à répondre aux intérêts de l’agro-négoce et des banques ? »

Juste une remarque de ma part, à ce stade de l’émission : dans ma recherche d’informations, j’ai été impressionné par la qualité des analyses, la dynamique des mobilisations de ce qu’on appelle les mouvements sociaux, la hauteur de vues de certains responsables brésiliens, la volonté d’être constructif, tous ces éléments positifs, malgré la situation actuelle critique, me rendent confiants pour l’avenir du Brésil, aujourd’hui ou demain.

Un exemple émouvant : « La lettre au peuple brésilien » du 21 juin 2005, signée par pratiquement tous les mouvements du pays qui est à la fois un soutien désespéré à Lula, et une supplication bouleversante pour qu’il change de politique et applique celle pour laquelle il a été élu, politique basée sur la réforme agraire.

![]() Dans le

même esprit, en 3ème point, un Manifeste des économistes pour une

nouvelle politique économique

Dans le

même esprit, en 3ème point, un Manifeste des économistes pour une

nouvelle politique économique

Intitulé « La crise de la république », a été publié le 25 juillet à l’occasion de la journée nationale des travailleurs ruraux, et j’en cite quelques extraits :… le programme économique et politique de l’ancien président Cardoso, qui est encore appliqué à notre pays, doit être remplacé de manière immédiate et urgente. …Notre principal ennemi est celui qui affirme qu'il n’existe aucune alternative… Nous proposons un ensemble de mesures qui mettent sur la voie d'une alternative nationale et populaire pour la crise actuelle. .. elles inaugureront une nouvelle ère pour les masses qui entameront sans hésiter une longue lutte pour construire une république démocratique, destinée à renforcer la souveraineté nationale et dépasser pour toujours le sous-développement : baisse des taux d'intérêt, à la place du paiement des intérêts de la dette, utiliser les milliards récoltés par le gouvernement, dans des investissements favorisant la création d'emplois, l'éducation, l'agriculture familiale, la réforme agraire, la santé et le logement, ne pas signer l'accord de la zone de libre-échange des Amériques, ne pas accepter les règles de l'OMC qui affectent l'économie brésilienne et les intérêts du peuple, réaliser un audit public de la dette externe et en renégocier la valeur…

D’autres brésiliens tirent des enseignements : une leçon de l’histoire récente, et de plus de deux ans de gouvernement du PT, est que la stratégie qui consiste à calmer la droite et le capital financier à travers des concessions, ne fait que les encourager. Ils demandent chaque jour davantage, jusqu’à ce qu’ils se sentent forts et menacent de tout mettre sens dessus dessous. Les élites se sentent à l’aise dans un scénario de pactes, de concessions, de nouveaux pactes et de nouvelles concessions. Au contraire, les bases des mouvements répondent à cette stratégie par l’apathie et le désintérêt croissant pour l’organisation et la politique institutionnelle.

Et encore d’autres enseignements sur la méthode à utiliser : il faut que nous fassions un grand travail collectif au niveau national pour débattre d’un projet pour le pays, comme il a été proposé par la semaine sociale de la CNBB (Conférence nationale des évêques du Brésil) et par toutes les forces sociales. Le pays a besoin d’un cap vers où aller, celui d’un projet qui nous redonne la souveraineté populaire et nationale, qui réoriente l’économie pour répondre aux besoins du peuple. Et cela ne se construit qu’en débattant, qu’en agglutinant des forces.

Nous sommes convaincus que toute autre « sortie miraculeuse » (avec une constituante, avec ou sans réélection, avec des candidats en dehors des partis ou de gauche...) ne mènera à aucune solution si nous ne débattons pas autour d’un projet et si nous ne rendons pas possible la participation effective de la population dans la définition des caps que doit prendre le pays.

![]() En 4ème point.

En 4ème point.

Chico Whitaker,

cofondateur du forum social mondial de Porto Alègre,

souvent qualifié de « prophète du

dialogue planétaire », en tire une leçon politique radicale, oh

combien instructive pour chez nous aussi. Quelques extraits :

Chico Whitaker,

cofondateur du forum social mondial de Porto Alègre,

souvent qualifié de « prophète du

dialogue planétaire », en tire une leçon politique radicale, oh

combien instructive pour chez nous aussi. Quelques extraits :

Le président brésilien Lula est ébranlé par une crise majeure 3 ans après son élection… achats de députés pour qu'ils votent « bien », caisses noires transitant par les paradis fiscaux, pots-de-vin pour attribuer les postes de fonctionnaires... Rien n'est épargné quant aux diverses facettes de la corruption du Parti des Travailleurs, le parti du président. Tout cela venant après l'adoption d'une politique économique néolibérale, on comprend que les militants du peuple qui l’ont élu soient amers… Il nous dit encore : nous sommes arrivés à une situation où tout est à revoir, en profondeur. Quelles sont les conditions pour réussir à dépasser le néolibéralisme ? Comment maîtriser la corruption ? Quelles réformes sont nécessaires pour remédier aux insuffisances de notre démocratie représentative ? Comment améliorer les mécanismes de contrôle des élus ? Quels doivent être les rapports entre le parti du gouvernement, et entre celui-ci et les mouvements sociaux ? Un peu partout des initiatives sont prises pour répondre à ces questions, …Ainsi des débats locaux et régionaux ont lieu dans tout le Brésil. Et le 21 avril 2006 un grand forum social national aura pour thème « Un autre Brésil est nécessaire et urgent ». … nous pouvons déjà tirer de l'expérience brésilienne quelques leçons. En voici quatre, parmi les plus pressantes, nous dit-il :

![]() 1ère leçon. Ne pas laisser le

monopole de l'action politique aux partis et encore moins aux professionnels à

l'intérieur de ces partis. Tous les citoyens sont responsables des décisions

politiques, par action ou par omission.

1ère leçon. Ne pas laisser le

monopole de l'action politique aux partis et encore moins aux professionnels à

l'intérieur de ces partis. Tous les citoyens sont responsables des décisions

politiques, par action ou par omission.

![]() 2ème leçon. S'il est clair qu'on ne

peut parvenir au pouvoir que par les élections, tous les moyens ne sont pas

bons pour se faire élire. Nous pouvons, à travers le choix de ses moyens, nous

faire manger par la corruption ou par la dépolitisation des campagnes.

2ème leçon. S'il est clair qu'on ne

peut parvenir au pouvoir que par les élections, tous les moyens ne sont pas

bons pour se faire élire. Nous pouvons, à travers le choix de ses moyens, nous

faire manger par la corruption ou par la dépolitisation des campagnes.

![]() 3ème leçon. Ne plus croire que le

changement se fera par la seule prise du pouvoir politique. Si toute la société

civile n'y est pas engagée, si chaque citoyen n'y contribue pas par ses

attitudes, les pouvoirs dominants se sentant menacés, empêcheront toute action

gouvernementale qui viserait des changements décisifs.

3ème leçon. Ne plus croire que le

changement se fera par la seule prise du pouvoir politique. Si toute la société

civile n'y est pas engagée, si chaque citoyen n'y contribue pas par ses

attitudes, les pouvoirs dominants se sentant menacés, empêcheront toute action

gouvernementale qui viserait des changements décisifs.

![]() 4ème leçon. Il n’y aura pas de

changements structurels durables s'ils ne s'accompagnent pas de changements à

l'intérieur de nous-mêmes. L'enjeu est de parvenir à une complète assimilation

des principes éthiques, aussi bien chez les responsables politiques, pour

lesquels ce changement est encore plus nécessaire, que dans toute

4ème leçon. Il n’y aura pas de

changements structurels durables s'ils ne s'accompagnent pas de changements à

l'intérieur de nous-mêmes. L'enjeu est de parvenir à une complète assimilation

des principes éthiques, aussi bien chez les responsables politiques, pour

lesquels ce changement est encore plus nécessaire, que dans toute

Face à ces analyses très critiques, il est intéressant d’essayer de comprendre la stratégie et les motivations du président Lula. D’abord un bref résumé de ce que nous avons compris et ensuite de longs extraits de la biographie citée :

Résumé : Lula, du Parti des Travailleurs, a été élu à sa 4ème campagne présidentielle. Compte tenu de son parcours passé, son programme était centré sur la réforme agraire et la lutte contre les inégalités sociales. Compte tenu de sa 4ème tentative présidentielle et de son désir d’être élu, il a passé de multiples accords et pris des engagements…

Compte tenu des tendances inflationnistes du Brésil et aussi de l’Argentine voisine dans le passé, il a poursuivi la politique économique néolibérale de son prédécesseur.

En conséquence, respectant ses engagements pris, vis-à-vis notamment du FMI, et s’appuyant financièrement sur l’agrobusiness, il a eu des résultats économiques mais n’a pu, à une petite année des prochaines élections présidentielles, concrétiser son programme électoral : lutte contre les inégalités sociales, réforme agraire, refus des OGM,...

Maintenant Lula a la parole à travers de longs extraits de sa biographie : élections, économie, stratégie, lutte contre la faim, relations internationales.

![]() Lors de la 3ème campagne

présidentielle de 1998, Lula annonce sans ambages : « je vais appeler les banquiers et leur

dire : voyez, je vais bien aller jusqu'à reconnaître la dette mais entre

vous payer des intérêts et remplir l'estomac du peuple, je suis du côté du

peuple. Tant qu'il y aura des Brésiliens qui mourront de faim, je ne vois pas

comment je pourrais vous payer ».

Lors de la 3ème campagne

présidentielle de 1998, Lula annonce sans ambages : « je vais appeler les banquiers et leur

dire : voyez, je vais bien aller jusqu'à reconnaître la dette mais entre

vous payer des intérêts et remplir l'estomac du peuple, je suis du côté du

peuple. Tant qu'il y aura des Brésiliens qui mourront de faim, je ne vois pas

comment je pourrais vous payer ».

![]() Avant la 4ème élection de 2002, le

risque-pays financier explose. Changement de tonalité, en juin, pour atténuer

la pression, le candidat présidentiable publie une « Lettre au peuple

brésilien » où il annonce qu'il paiera naturellement les dettes et

respectera les contrats. Lors des discussions qui précèdent la rédaction de

cette missive, Lula est convaincu qu’il n'a aucune chance de réussir sa

politique sociale sans une bonne relation avec le marché.

Avant la 4ème élection de 2002, le

risque-pays financier explose. Changement de tonalité, en juin, pour atténuer

la pression, le candidat présidentiable publie une « Lettre au peuple

brésilien » où il annonce qu'il paiera naturellement les dettes et

respectera les contrats. Lors des discussions qui précèdent la rédaction de

cette missive, Lula est convaincu qu’il n'a aucune chance de réussir sa

politique sociale sans une bonne relation avec le marché.

![]() Derrière le paravent du marché, se retrouve

l'argent des Brésiliens riches. Depuis des lustres, ils font transiter leurs

capitaux via le marché noir et les jeux d'écritures internationaux. Lula hérite

donc d'un grand pays pauvre, menacé par l'épée de Damoclès du marché financier,

un terme hypocrite qui masque l'alliance tactique entre les rapaces étrangers

et les flibustiers locaux…

Derrière le paravent du marché, se retrouve

l'argent des Brésiliens riches. Depuis des lustres, ils font transiter leurs

capitaux via le marché noir et les jeux d'écritures internationaux. Lula hérite

donc d'un grand pays pauvre, menacé par l'épée de Damoclès du marché financier,

un terme hypocrite qui masque l'alliance tactique entre les rapaces étrangers

et les flibustiers locaux…

![]() Le centre effectif du pouvoir se trouve dans le

domaine de la politique économique. C'est elle qui dicte les grandes lignes du

gouvernement. Au bord du chaos, les circonstances imposent la prudence. .. Le

piège financier dans lequel se trouve le pays réduit brutalement sa marge de manœuvre.

Pour exercer son mandat, Lula doit avant tout éviter d'être emporté par une

crise comparable à celle de l'Argentine. En cas d'échec, la gauche, pense-t-il,

mettra 30 ans à revenir au pouvoir. Il veut jeter les fondations d'une

croissance durable et montrer au marché brésilien la solidité de ses intentions

et la compétence de sa gestion…

Le centre effectif du pouvoir se trouve dans le

domaine de la politique économique. C'est elle qui dicte les grandes lignes du

gouvernement. Au bord du chaos, les circonstances imposent la prudence. .. Le

piège financier dans lequel se trouve le pays réduit brutalement sa marge de manœuvre.

Pour exercer son mandat, Lula doit avant tout éviter d'être emporté par une

crise comparable à celle de l'Argentine. En cas d'échec, la gauche, pense-t-il,

mettra 30 ans à revenir au pouvoir. Il veut jeter les fondations d'une

croissance durable et montrer au marché brésilien la solidité de ses intentions

et la compétence de sa gestion…

![]() Une rigueur économique est imposée qui va

provoquer une chute prévisible de l'activité. Lula ignore si celle-ci durera un

an ou deux, avant que le pays ne retrouve les grands équilibres économiques

souhaités. Politiquement, c'est très risqué…

Une rigueur économique est imposée qui va

provoquer une chute prévisible de l'activité. Lula ignore si celle-ci durera un

an ou deux, avant que le pays ne retrouve les grands équilibres économiques

souhaités. Politiquement, c'est très risqué…

![]() Lula n'a pas trahi les siens, bien au contraire.

Sa gestion rigoureuse a porté d'étonnants fruits. Le risque pays a été divisé

par 5 en un an. L'inflation, qui menaçait de grimper à la fin du gouvernement

Cardoso, ralentit brutalement. Les taux d'intérêts locaux baissent. Plus Lula

reste rigoureux dans sa gestion, plus les taux baissent, plus il réduit les

marges de spéculation. C'est la première fois depuis 30 ans que le Brésil

réunit les trois conditions de base d'une croissance durable : l'équilibre

budgétaire, l'inflation contrôlée et un bilan positif des échanges avec

l'étranger.

Lula n'a pas trahi les siens, bien au contraire.

Sa gestion rigoureuse a porté d'étonnants fruits. Le risque pays a été divisé

par 5 en un an. L'inflation, qui menaçait de grimper à la fin du gouvernement

Cardoso, ralentit brutalement. Les taux d'intérêts locaux baissent. Plus Lula

reste rigoureux dans sa gestion, plus les taux baissent, plus il réduit les

marges de spéculation. C'est la première fois depuis 30 ans que le Brésil

réunit les trois conditions de base d'une croissance durable : l'équilibre

budgétaire, l'inflation contrôlée et un bilan positif des échanges avec

l'étranger.

![]()

Le

gouvernement de Lula, bouleverse la classe politique, déplace les clivages et

produit de nouvelles alliances… Lula a une solide ambition, des valeurs

profondes mais pas d'idéologie. Il navigue à vue avec pour seule boussole son

flair politique…

Le

gouvernement de Lula, bouleverse la classe politique, déplace les clivages et

produit de nouvelles alliances… Lula a une solide ambition, des valeurs

profondes mais pas d'idéologie. Il navigue à vue avec pour seule boussole son

flair politique…

![]() Pendant de nombreuses années, Lula a intenté un

procès d'intention aux élites. Il disait en substance : si les pauvres

sont pauvres, la faute en incombe aux riches, égoïstes et profiteurs.

L'objectif aujourd'hui, dit-il, n'est plus de battre l'ennemi de classe et de

lui imposer de partager ses biens, (ses usines, ses terres, ses capitaux) mais

de le séduire, de l'enrôler dans le groupe, de lui faire partager le rêve d'un

développement durable et juste et, en bout de course, de profiter de sa

force...

Pendant de nombreuses années, Lula a intenté un

procès d'intention aux élites. Il disait en substance : si les pauvres

sont pauvres, la faute en incombe aux riches, égoïstes et profiteurs.

L'objectif aujourd'hui, dit-il, n'est plus de battre l'ennemi de classe et de

lui imposer de partager ses biens, (ses usines, ses terres, ses capitaux) mais

de le séduire, de l'enrôler dans le groupe, de lui faire partager le rêve d'un

développement durable et juste et, en bout de course, de profiter de sa

force...

![]() Aider les plus faibles sans pénaliser les plus

forts. Lula opère ainsi un déplacement latéral. Il esquive la logique

habituelle de la confrontation entre riches et pauvres, Nord et Sud, gauche et

droite, patrons et syndicats. Il recentre le débat autour d'un objectif

humaniste, la lutte contre la pauvreté et la manière de le poursuivre : le

dialogue, en gardant la tête haute, d'égal à égal. Il ébauche une première

synthèse de sa vision : le Brésil peut et doit avoir un projet de

développement qui soit même temps national et universel…

Aider les plus faibles sans pénaliser les plus

forts. Lula opère ainsi un déplacement latéral. Il esquive la logique

habituelle de la confrontation entre riches et pauvres, Nord et Sud, gauche et

droite, patrons et syndicats. Il recentre le débat autour d'un objectif

humaniste, la lutte contre la pauvreté et la manière de le poursuivre : le

dialogue, en gardant la tête haute, d'égal à égal. Il ébauche une première

synthèse de sa vision : le Brésil peut et doit avoir un projet de

développement qui soit même temps national et universel…

![]() Lula évacue toute référence à la gauche ! Il

évite tous les adjectifs qui quittent le terrain du pragmatisme et risquent de

l'enfermer dans une catégorie… Abandonnée l'idée de mener la réforme agraire,

même dans les grandes propriétés productives, désormais, il faut à la fois

distribuer des terres à ceux qui n'en ont pas, proposer des crédits et des

aides techniques aux petites propriétés et soutenir l'agro bizness.

Lula évacue toute référence à la gauche ! Il

évite tous les adjectifs qui quittent le terrain du pragmatisme et risquent de

l'enfermer dans une catégorie… Abandonnée l'idée de mener la réforme agraire,

même dans les grandes propriétés productives, désormais, il faut à la fois

distribuer des terres à ceux qui n'en ont pas, proposer des crédits et des

aides techniques aux petites propriétés et soutenir l'agro bizness.

Ce n'est plus un conflit de classe, un gouvernement d'opposition entre groupes sociaux. Il faut aider ceux qui ont faim et favoriser les exportations d'aliments.

Finie l'époque où Lula scandait : « si je suis président, le Brésil n'exportera pas de grains tant que tous les Brésiliens ne mangeront pas à leur faim ».

![]() La réalité a évolué. Lula en est conscient : aujourd'hui le Brésil est insolvable sans

l'agro bizness. Les revenus des ventes de grains à l'étranger permettent de

payer les dettes… et de financer ses programmes sociaux. C'est le paradoxe :

pour parvenir à nourrir les plus pauvres, le Brésil doit exporter de plus en

plus d'aliments ! Le « lulisme » épouse et s'approprie des tendances

lourdes de l'évolution du pays : le désir de justice, de modernité, de

fierté nationale, de contrôle des finances publiques, d'ouverture au monde, des

tendances qui ne sont identifiées à aucun parti mais traversent toute la classe

politique.

La réalité a évolué. Lula en est conscient : aujourd'hui le Brésil est insolvable sans

l'agro bizness. Les revenus des ventes de grains à l'étranger permettent de

payer les dettes… et de financer ses programmes sociaux. C'est le paradoxe :

pour parvenir à nourrir les plus pauvres, le Brésil doit exporter de plus en

plus d'aliments ! Le « lulisme » épouse et s'approprie des tendances

lourdes de l'évolution du pays : le désir de justice, de modernité, de

fierté nationale, de contrôle des finances publiques, d'ouverture au monde, des

tendances qui ne sont identifiées à aucun parti mais traversent toute la classe

politique.

![]() C'est seulement avec le gouvernement de Lula que

l'alimentation est reconnue comme un droit fondamental… Il lance le programme

Faim Zéro dès son élection. Les chiffres sont terribles : 11 millions de

familles, plus de 50 millions de Brésiliens, un tiers de la population du pays

est sous-alimenté : le tiers-Brésil, le tiers-monde du Brésil. Bien gérer

l'aide aux plus pauvres devient une des clés du succès politique...

C'est seulement avec le gouvernement de Lula que

l'alimentation est reconnue comme un droit fondamental… Il lance le programme

Faim Zéro dès son élection. Les chiffres sont terribles : 11 millions de

familles, plus de 50 millions de Brésiliens, un tiers de la population du pays

est sous-alimenté : le tiers-Brésil, le tiers-monde du Brésil. Bien gérer

l'aide aux plus pauvres devient une des clés du succès politique...

![]() Le président ne transige pas sur les méthodes à

adopter : tous les programmes existants d'aide aux plus pauvres vont

fusionner dans une bourse allouée aux familles. Celle-ci plafonne à 30 euros

par famille et par mois. En deux ans, 6 millions de familles reçoivent cette

aide, soit près de 30 millions de Brésiliens. Le gouvernement espère atteindre

50 millions de bénéficiaires avant 2007.

Le président ne transige pas sur les méthodes à

adopter : tous les programmes existants d'aide aux plus pauvres vont

fusionner dans une bourse allouée aux familles. Celle-ci plafonne à 30 euros

par famille et par mois. En deux ans, 6 millions de familles reçoivent cette

aide, soit près de 30 millions de Brésiliens. Le gouvernement espère atteindre

50 millions de bénéficiaires avant 2007.

![]() Dès sa prise de fonction, fin janvier 2003, il

visite le forum social mondial de Porto Alègre et le

forum économique mondial de Davos… avant de renvoyer les deux camps dos à dos : « les deux

forums ne pourront s'ignorer éternellement, nous devons tout faire pour nous

parler et intégrer les deux visions comme le font parfois patrons et syndicats »…

Dès sa prise de fonction, fin janvier 2003, il

visite le forum social mondial de Porto Alègre et le

forum économique mondial de Davos… avant de renvoyer les deux camps dos à dos : « les deux

forums ne pourront s'ignorer éternellement, nous devons tout faire pour nous

parler et intégrer les deux visions comme le font parfois patrons et syndicats »…

![]() Même avec Bush, il parvient, malgré leurs

divergences radicales sur la plupart des dossiers, à dialoguer sereinement. Il ne

cherche plus à marquer les différences, mais à mettre en avant leur point

commun…

Même avec Bush, il parvient, malgré leurs

divergences radicales sur la plupart des dossiers, à dialoguer sereinement. Il ne

cherche plus à marquer les différences, mais à mettre en avant leur point

commun…

![]() Son talent international est une grande

révélation, un des atouts de son gouvernement. Le Brésil est responsable de

seulement 1% des échanges mondiaux, mais Lula est devenu sur la scène mondiale,

la plus grande nouveauté du début du XXIe siècle…

Son talent international est une grande

révélation, un des atouts de son gouvernement. Le Brésil est responsable de

seulement 1% des échanges mondiaux, mais Lula est devenu sur la scène mondiale,

la plus grande nouveauté du début du XXIe siècle…

![]() Le lulisme, s'il

existe, est l'inverse d'une dérive gauchiste. C'est la volonté de construire un

projet de développement qui unisse patrons et syndicats, agro bizness et

réforme agraire, justice sociale et croissance économique. Lula pose les jalons

d'une nouvelle politique, faite d'équilibre financier, de croissance et de

lutte contre la misère, au Brésil comme sur la scène internationale. Lula ne

rêve pas du paradis sur terre mais simplement d'un pays où les pauvres mangent

trois repas par jour, où les enfants ne sont pas obligés de travailler à sept

ans, où les mères ne meurent pas en accouchant, où la police ne torture et ne

tue pas les opposants…

Le lulisme, s'il

existe, est l'inverse d'une dérive gauchiste. C'est la volonté de construire un

projet de développement qui unisse patrons et syndicats, agro bizness et

réforme agraire, justice sociale et croissance économique. Lula pose les jalons

d'une nouvelle politique, faite d'équilibre financier, de croissance et de

lutte contre la misère, au Brésil comme sur la scène internationale. Lula ne

rêve pas du paradis sur terre mais simplement d'un pays où les pauvres mangent

trois repas par jour, où les enfants ne sont pas obligés de travailler à sept

ans, où les mères ne meurent pas en accouchant, où la police ne torture et ne

tue pas les opposants…

![]() Le Brésil, nous dit Lula, doit cesser d'être un

géant endormi. Il doit se réveiller et se faire respecter.

Le Brésil, nous dit Lula, doit cesser d'être un

géant endormi. Il doit se réveiller et se faire respecter.

Où vont se dérouler 11 élections présidentielles en 14 mois.

L’Amérique

Latine, c’est 700 millions d’h, dont 44 millions d’Indiens situés dans tous les

pays : Mexique 12% d’indiens, Pérou 45% (un président indien depuis 2001),

Guatemala 55%, Bolivie 62% (Evo Morales, indien

président élu le 18 décembre 2005), Equateur 40%, Honduras 13%, Chili 10%,

Salvador 6%, Colombie et Venezuela 2%, Brésil, Argentine et Uruguay moins de

2%.

L’Amérique

Latine, c’est 700 millions d’h, dont 44 millions d’Indiens situés dans tous les

pays : Mexique 12% d’indiens, Pérou 45% (un président indien depuis 2001),

Guatemala 55%, Bolivie 62% (Evo Morales, indien

président élu le 18 décembre 2005), Equateur 40%, Honduras 13%, Chili 10%,

Salvador 6%, Colombie et Venezuela 2%, Brésil, Argentine et Uruguay moins de

2%.

Le profil politique de l'Amérique latine sera remodelé entre fin 2005 et fin 2006 par les élections présidentielles dans onze pays qui réunissent 85% de la population, du territoire et du PIB latino-américains. Les deux puissances régionales, Brésil et Mexique, ainsi que le Venezuela sont concernées : élections présidentielles effectives au Honduras en novembre et Bolivie en décembre, puis aussi Chili et Haïti en décembre 2005. Lors des premiers mois 2006, ce sera le tour du Costa Rica (février), du Pérou (avril) et de la Colombie (mai). Au second semestre de 2006, le Mexique (juillet), le Brésil (octobre), le Nicaragua (novembre) et le Venezuela (décembre) fermeront ce cycle impressionnant de onze scrutins présidentiels en 14 mois.

L’année 2005, avec de nombreuses échéances lourdes pour la marche du monde, a été une année pourrie, truffée d’échecs. Considérons comme bonne nouvelle le fait qu’il y ait eu un double accord à Bruxelles et à Hong Kong, et espérons une année 2006 plus propice pour la majorité des habitants de la planète terre, en particulier les plus démunis.

Quelques brèves réflexions de ma part, en vrac :

![]() Mieux vaut un accord que pas d’accord du tout.

Mieux vaut un accord que pas d’accord du tout.

![]() Mieux vaut des échanges de paroles plutôt que

des échanges de missiles.

Mieux vaut des échanges de paroles plutôt que

des échanges de missiles.

![]() L’Europe est doublement gagnante et dispose d’un

budget jusqu’en 2013.

L’Europe est doublement gagnante et dispose d’un

budget jusqu’en 2013.

![]() Le développement des pays les moins avancés a

été très présent dans les discours, nettement moins dans les décisions.

Le développement des pays les moins avancés a

été très présent dans les discours, nettement moins dans les décisions.

![]() Quelques chiffres significatifs : l’UE

avait quelque 800 délégués accrédités, les EU 350, 40 pays africains avaient un

maximum de 10 délégués par pays, Djibouti avait un seul délégué.

Quelques chiffres significatifs : l’UE

avait quelque 800 délégués accrédités, les EU 350, 40 pays africains avaient un

maximum de 10 délégués par pays, Djibouti avait un seul délégué.

![]() Un grand moment historique, fondateur à mon

sens, relevé par le ministre des affaires étrangères indien, intervention

visible en vidéo sur le site de l’OMC : une plateforme commune entre le

G90 et le G20. Précisons que le G 90 est le regroupement des pays les moins

avancés, et le G20 le regroupement des pays émergents qui exportent, qui

souhaitent exporter, qui sont pour le libre-échange et qui veulent que l’EU et

UE suppriment toutes leurs subventions à l'exportation (Brésil, Chine, Inde ..). … ce ministre indien poursuit au nom de 120 pays : « nous ne

voulons plus d'une totale impunité dans le commerce international. Nous ne

voulons plus d'un commerce mondial inéquitable. ..ce qu'on veut n'est pas qu'un

pays avance seul, mais que 120 pays avancent ensemble, c'est que toute

l’humanité avance ».

Un grand moment historique, fondateur à mon

sens, relevé par le ministre des affaires étrangères indien, intervention

visible en vidéo sur le site de l’OMC : une plateforme commune entre le

G90 et le G20. Précisons que le G 90 est le regroupement des pays les moins

avancés, et le G20 le regroupement des pays émergents qui exportent, qui

souhaitent exporter, qui sont pour le libre-échange et qui veulent que l’EU et

UE suppriment toutes leurs subventions à l'exportation (Brésil, Chine, Inde ..). … ce ministre indien poursuit au nom de 120 pays : « nous ne

voulons plus d'une totale impunité dans le commerce international. Nous ne

voulons plus d'un commerce mondial inéquitable. ..ce qu'on veut n'est pas qu'un

pays avance seul, mais que 120 pays avancent ensemble, c'est que toute

l’humanité avance ».

![]() Parallèlement, dans les rues de Hong Kong, où

des milliers d’altermondialistes défilaient encore dimanche pour protester, le

verdict des manifestants était sévère : « L’OMC à la poubelle ! ». La bataille pour le

rééquilibrage du commerce mondial n’est pas finie,…

Parallèlement, dans les rues de Hong Kong, où

des milliers d’altermondialistes défilaient encore dimanche pour protester, le

verdict des manifestants était sévère : « L’OMC à la poubelle ! ». La bataille pour le

rééquilibrage du commerce mondial n’est pas finie,…

![]() « Les pays en développement se sont trouvés

dans la situation de soit accepter un texte qui n’est pas très positif pour

eux, soit accepter de prendre la responsabilité de l’arrêt de la conférence, ce

qui est toujours difficile pour ces pays »,

« Les pays en développement se sont trouvés

dans la situation de soit accepter un texte qui n’est pas très positif pour

eux, soit accepter de prendre la responsabilité de l’arrêt de la conférence, ce

qui est toujours difficile pour ces pays »,

![]() En fait, nous dit l’ami Maurice Oudet sur son site « abcburkina »,

il est probable que le plus important, et le plus porteur d'espoir, pour les

agriculteurs du monde entier, n'est pas ce qui s'est passé à la conférence

ministérielle de l'OMC. Le plus important a eu lieu en marge de cette

conférence. Je veux parler de l'accord mondial qui a été conclu entre des

organisations paysannes issues de plus de 50 pays. Ces organisations paysannes

demandent une régulation des marchés basée sur la souveraineté alimentaire. …. Au

même moment, nous apprenons …, que le Mali vient d'adopter une politique

agricole basée, elle aussi, sur la souveraineté alimentaire,

En fait, nous dit l’ami Maurice Oudet sur son site « abcburkina »,

il est probable que le plus important, et le plus porteur d'espoir, pour les

agriculteurs du monde entier, n'est pas ce qui s'est passé à la conférence

ministérielle de l'OMC. Le plus important a eu lieu en marge de cette

conférence. Je veux parler de l'accord mondial qui a été conclu entre des

organisations paysannes issues de plus de 50 pays. Ces organisations paysannes

demandent une régulation des marchés basée sur la souveraineté alimentaire. …. Au

même moment, nous apprenons …, que le Mali vient d'adopter une politique

agricole basée, elle aussi, sur la souveraineté alimentaire,

![]() Bonne nouvelle aussi en Bolivie, pour les

peuples indigènes et aussi pour la

Bonne nouvelle aussi en Bolivie, pour les

peuples indigènes et aussi pour la

biodiversité

humaine : l’indien Evo Morales, les larmes aux yeux, a lancé : « La

nouvelle histoire de la Bolivie commence. Ce sera celle de la paix, de

l’équité, de la justice, et de l’égalité » et il a crié « pour

la première fois, nous sommes présidents ». L’indien aymara Evo Morales est donc le premier président amérindien de la

Bolivie, pays indépendant depuis 1825 et dont les deux tiers de la population

sont indigènes : Aymaras, Quechuas, Guaranis, etc…

En tout une quarantaine de groupes ethniques répartis sur son territoire.

Précisons que la coca, qui a un rôle fort en Bolivie, est un élément important

de la pharmacopée traditionnelle, illustrant les propos du grand botaniste

Jean-Marie Pelt, « il n’y a pas de plante

nuisible ». Quant au premier président indien d’Amérique latine, sauf

erreur de ma part, c’est le président en exercice du Pérou, Alexandro Toledo, indien de l’ethnie cholo (ou tcholo) depuis le 28 juillet 2001.

biodiversité

humaine : l’indien Evo Morales, les larmes aux yeux, a lancé : « La

nouvelle histoire de la Bolivie commence. Ce sera celle de la paix, de

l’équité, de la justice, et de l’égalité » et il a crié « pour

la première fois, nous sommes présidents ». L’indien aymara Evo Morales est donc le premier président amérindien de la

Bolivie, pays indépendant depuis 1825 et dont les deux tiers de la population

sont indigènes : Aymaras, Quechuas, Guaranis, etc…

En tout une quarantaine de groupes ethniques répartis sur son territoire.

Précisons que la coca, qui a un rôle fort en Bolivie, est un élément important

de la pharmacopée traditionnelle, illustrant les propos du grand botaniste

Jean-Marie Pelt, « il n’y a pas de plante

nuisible ». Quant au premier président indien d’Amérique latine, sauf

erreur de ma part, c’est le président en exercice du Pérou, Alexandro Toledo, indien de l’ethnie cholo (ou tcholo) depuis le 28 juillet 2001.

Au terme de cette émission, l’interrogation « Qu’en sera-t-il du Brésil demain ? » est toujours d’actualité.

Pour ma part, j’ai voulu partager avec les auditeurs mes informations et aussi mon grand espoir pour un Brésil et un monde plus fraternels.

Il ne me reste plus maintenant qu’à vous dévoiler le thème de la prochaine émission :

Ce sera un anniversaire

important, pour moi du moins, l’animation de 50 émissions à

Ces prochaines émissions, avec une 1ère partie commune, feront partager aux auditeurs cette expérience et cet anniversaire avec encore un double regard, regard arrière sur les émissions passées, et regard vers l’avant sur les perspectives envisagées. Ce sera sûrement aussi un hommage à Radio Voix du Béarn, qui m’a donné carte blanche et qui fait totalement confiance à l’animateur bénévole que je suis.

Chers auditeurs, nous vous souhaitons une excellente Année 2006.

Et donc, à très bientôt avec mon amical et fraternel bonsoir.

lectures...