![]()

La terre nourricière et le monde paysan (2ème partie)

10ème émission décembre 2005

Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme prévu, cette 10ème émission poursuit ce mois-ci un thème majeur, entamé le mois dernier : « La terre nourricière et le monde paysan ». Ce thème nous parlera de l’agriculture et, à travers elle, nous entraînera très, très loin vers quelques grands défis de notre temps.

Je m’appuierais sur les six mêmes intervenants que le mois dernier : ceux ne sont pas des révolutionnaires violents et surexcités, mais leurs propos ne sont pas tièdes, ceux sont de grands sages et, me semble-t-il, tous de véritables pacifiques révolutionnaires. Pour en savoir plus sur chacun d’eux, il suffit de lancer une recherche sur internet en indiquant leur nom. Vous en connaissez déjà quelques-uns, je les cite tous :

Pierre Rabhi, Jean-Marie Pelt,

Hubert Reeves, Nicolas Hulot, Jacques Berthelot, et Maurice Oudet.

Le mois dernier, le fil directeur de la 1re partie de ce thème se résumait en un mot : « Dualité ». Une dizaine de dualités ont rythmé le cheminement de l’émission, depuis la dualité des types d’agriculture jusqu’à la dualité du « Sens de nos Vies », en passant par la dualité au cœur de l’Homme.

Aujourd’hui, le fil directeur de notre émission « Regards du Sud » sera plus thématique avec six dossiers interdépendants :

![]() Souveraineté alimentaire

Souveraineté alimentaire

![]() Aide alimentaire

Aide alimentaire

![]() Semences et OGM

Semences et OGM

![]() Filière coton

Filière coton

![]() Réchauffement climatique

Réchauffement climatique

![]() Pauvreté, violence et terrorisme.

Pauvreté, violence et terrorisme.

S’il fallait résumer, en deux mots, cette 2ème et dernière partie du thème, ce serait « Souveraineté alimentaire ». Ces deux mots ont le fantastique pouvoir potentiel de vaincre la faim dans le monde.

Il n’est pas exclu que certains auditeurs trouvent cette émission très dense, trop dense peut-être ; c’est vrai, je plaide coupable mais je demande des circonstances atténuantes : le sujet est complexe, il est réellement vital pour des millions de personnes et il ne faut pas le caricaturer par des simplifications abusives. Pardon d’avance.

Quelques brèves informations en préalable :

![]() Cette émission donnera une large place à l’ami Maurice Oudet,

un religieux, un père blanc, qui est depuis plus de trente ans au Burkina Faso,

en contact direct avec les paysans. Ses chroniques quasi hebdomadaires

diffusées et archivées sur le site www.abcburkina.net,

expriment une conviction : la libéralisation des échanges

Cette émission donnera une large place à l’ami Maurice Oudet,

un religieux, un père blanc, qui est depuis plus de trente ans au Burkina Faso,

en contact direct avec les paysans. Ses chroniques quasi hebdomadaires

diffusées et archivées sur le site www.abcburkina.net,

expriment une conviction : la libéralisation des échanges

agricoles

écrase les paysans, notamment les paysans africains. Il est donc urgent de

changer les règles du jeu, et de proposer une alternative respectueuse des

populations rurales africaines : c’est, pour faire bref, la souveraineté

alimentaire, notion que nous allons détailler, et qui a été définie en 1996 par

les agriculteurs de Via Campesina,

agricoles

écrase les paysans, notamment les paysans africains. Il est donc urgent de

changer les règles du jeu, et de proposer une alternative respectueuse des

populations rurales africaines : c’est, pour faire bref, la souveraineté

alimentaire, notion que nous allons détailler, et qui a été définie en 1996 par

les agriculteurs de Via Campesina,

![]() Rappelons aussi que le 16 octobre 2005, c'était

la journée mondiale de l'alimentation, plus de 850 millions d'hommes souffrent

encore de

Rappelons aussi que le 16 octobre 2005, c'était

la journée mondiale de l'alimentation, plus de 850 millions d'hommes souffrent

encore de

Maintenant écoutons attentivement Maurice Oudet, qui insiste dans une de ses chroniques sur le poids des mots : « Sécurité alimentaire ou souveraineté alimentaire, il est temps de choisir ? » nous dit-il.

« Pourtant derrière ces mots se cachent

un enjeu considérable. Opter pour la seule sécurité alimentaire, donc sans

souveraineté alimentaire, c'est condamner à la misère un milliard de petits

paysans à travers le monde. Expliquons-nous. Aujourd'hui, il ne manque pas de

nourriture sur notre planète. Et les paysans sont capables de produire beaucoup

plus si on leur offre un prix rémunérateur pour leur production agricole. Les

deux questions qui se posent actuellement sont celles-ci :

![]() Comment assurer une juste répartition de la nourriture

disponible, pour que tous y aient accès ?

Comment assurer une juste répartition de la nourriture

disponible, pour que tous y aient accès ?

![]() Et qui va produire la nourriture dont la population mondiale

a besoin ?

Et qui va produire la nourriture dont la population mondiale

a besoin ?

![]() La réponse des Etats-Unis et de l'Europe à ces questions est

double :

La réponse des Etats-Unis et de l'Europe à ces questions est

double :

D’abord le discours officiel qui s'adresse

spécialement aux pays du Sud : le plus important est que la nourriture

circule facilement, sans entrave. Comme il y a assez de nourriture dans le

monde, quand une région manquera de nourriture, de façon permanente ou

occasionnelle, le marché jouera son rôle, et il y aura ainsi, toujours et

partout de la nourriture disponible. Donc pour assurer la sécurité alimentaire

sur toute la planète, il suffit de libéraliser le commerce, y compris, voire

surtout, pour les produits agricoles et alimentaires.

Ensuite le non-dit : ce que ne disent pas

les Etats-Unis et l'Europe, c'est qu’ils soutiennent leurs agriculteurs avec

d'importantes subventions et ils continuent à taxer les produits à

l'importation quand cela les arrange. Ils n'ont qu'un désir : vendre

partout dans le monde leurs excédents agricoles et les différents produits alimentaires

qui sortent de leurs usines.

Quant à la souveraineté alimentaire, elle

désigne le DROIT des populations, de leurs Etats ou Unions à définir leur

politique agricole et alimentaire, sans dumping vis à vis des pays tiers. La souveraineté

alimentaire inclut :

La priorité donnée à la production agricole

locale pour nourrir la population, l’accès des paysans et des

sans-terre à la terre, à l’eau, aux semences, au crédit. D’où la

nécessité de réformes agraires, de la lutte contre les OGM pour le libre accès

aux semences, et de garder l’eau comme un bien public à répartir durablement.

Celle-ci inclut aussi le droit des Etats à se protéger des importations

agricoles et alimentaires à trop bas prix ».

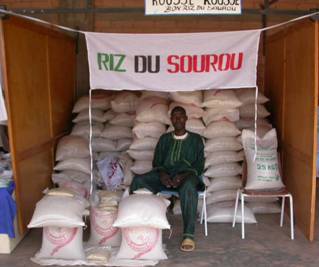

Maurice Oudet conclut sur un exemple :

« Le jour où la

souveraineté alimentaire sera appliquée au Burkina Faso, les importations de

riz seront contrôlées par des taxes à l'importation ou par des quotas. Un prix plancher sera assuré pour le riz local, le riz paddy,

correspondant aux coûts de production. Les producteurs de riz de la vallée du Sourou retrouveront l'espoir. En un ou deux ans, ils

doubleront leur production. Ils soigneront leurs rizières, ils feront du

compost pour entretenir la fertilité de leurs parcelles…Ils pourront se soigner

convenablement, et mettre leurs enfants à l'école. Les habitants de

« Le jour où la

souveraineté alimentaire sera appliquée au Burkina Faso, les importations de

riz seront contrôlées par des taxes à l'importation ou par des quotas. Un prix plancher sera assuré pour le riz local, le riz paddy,

correspondant aux coûts de production. Les producteurs de riz de la vallée du Sourou retrouveront l'espoir. En un ou deux ans, ils

doubleront leur production. Ils soigneront leurs rizières, ils feront du

compost pour entretenir la fertilité de leurs parcelles…Ils pourront se soigner

convenablement, et mettre leurs enfants à l'école. Les habitants de

A présent listons les multiples propos défendant cette notion de souveraineté alimentaire :

![]() Le président Jacques Chirac lui-même, lors de la 22ème conférence des chefs

d'Etat d'Afrique, a eu un discours intéressant et assez voisin. Je cite : « la question

agricole est essentielle… J'en suis convaincu, la sécurité alimentaire passe

très largement par l'autosuffisance alimentaire… C'est pourquoi il faut inciter

les pays africains à développer des politiques agricoles ambitieuses, visant en

premier lieu la satisfaction des besoins nationaux ... »

Le président Jacques Chirac lui-même, lors de la 22ème conférence des chefs

d'Etat d'Afrique, a eu un discours intéressant et assez voisin. Je cite : « la question

agricole est essentielle… J'en suis convaincu, la sécurité alimentaire passe

très largement par l'autosuffisance alimentaire… C'est pourquoi il faut inciter

les pays africains à développer des politiques agricoles ambitieuses, visant en

premier lieu la satisfaction des besoins nationaux ... »

![]() En France, un député UMP, François Guillaume, ancien ministre de l’agriculture, dans un

rapport à l'Assemblée nationale intitulé « L'agriculture, levier du

développement du Sud », suggère d'accorder aux pays pauvres « une exception agricole » et

recommande de créer des marchés communs régionaux. Il nous dit encore « Le

libre-échangisme généralisé n'est pas une bonne réponse. Il faudrait que les

pays en développement bénéficient d'une exception alimentaire comme il existe

une exception culturelle en France »,

En France, un député UMP, François Guillaume, ancien ministre de l’agriculture, dans un

rapport à l'Assemblée nationale intitulé « L'agriculture, levier du

développement du Sud », suggère d'accorder aux pays pauvres « une exception agricole » et

recommande de créer des marchés communs régionaux. Il nous dit encore « Le

libre-échangisme généralisé n'est pas une bonne réponse. Il faudrait que les

pays en développement bénéficient d'une exception alimentaire comme il existe

une exception culturelle en France »,

![]() Un syndicat agricole des Etats-Unis, le FFFA

propose d'interdire les importations de grains, bétail, viande et produits

laitiers lorsque la production intérieure excède la demande intérieure,

c'est-à-dire en pratique lorsque les prix à l'importation sont inférieurs aux

coûts de production des fermiers plus un profit raisonnable, ce qui est la

reconnaissance du droit de tous les peuples, y compris celui des États-Unis, à

la souveraineté alimentaire pour les produits vivriers de base

Un syndicat agricole des Etats-Unis, le FFFA

propose d'interdire les importations de grains, bétail, viande et produits

laitiers lorsque la production intérieure excède la demande intérieure,

c'est-à-dire en pratique lorsque les prix à l'importation sont inférieurs aux

coûts de production des fermiers plus un profit raisonnable, ce qui est la

reconnaissance du droit de tous les peuples, y compris celui des États-Unis, à

la souveraineté alimentaire pour les produits vivriers de base

![]() La banque mondiale elle-même, nous précise Jacques Berthelot, reconnaît qu'une

ouverture accrue au commerce international entraîne une baisse du revenu pour

les 40 % les plus pauvres de la population,

La banque mondiale elle-même, nous précise Jacques Berthelot, reconnaît qu'une

ouverture accrue au commerce international entraîne une baisse du revenu pour

les 40 % les plus pauvres de la population,

![]()

Un

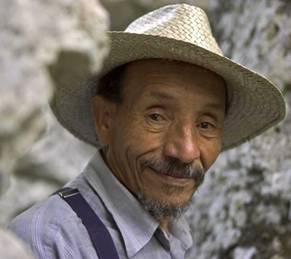

expert, Joseph Stiglitz►,

prix Nobel d’économie, ex-vice-président de la Banque mondiale, a écrit en 2002

un ouvrage intitulé « La grande désillusion » qui est une critique

directe du libéralisme sauvage : « Aujourd’hui, dit-il, la mondialisation, ça ne marche

pas. Ca ne marche pas pour les pauvres du monde. Ca ne marche pas pour

l’environnement. Ca ne marche pas pour la stabilité de l’économie mondiale »

Un

expert, Joseph Stiglitz►,

prix Nobel d’économie, ex-vice-président de la Banque mondiale, a écrit en 2002

un ouvrage intitulé « La grande désillusion » qui est une critique

directe du libéralisme sauvage : « Aujourd’hui, dit-il, la mondialisation, ça ne marche

pas. Ca ne marche pas pour les pauvres du monde. Ca ne marche pas pour

l’environnement. Ca ne marche pas pour la stabilité de l’économie mondiale »

La protection à l’importation est une composante essentielle de la souveraineté alimentaire :

Jacques Berthelot, nous dit que les leçons de l'histoire montrent que les pays occidentaux et les pays du Sud aujourd'hui industrialisés, le Japon et les EU en tête, ont développé leurs secteurs secondaire et tertiaire toujours à l'abri d'une très forte protection de leur agriculture notamment à l'importation.

Messieurs Mazoyer et Roudard sont encore plus clairs : le levier

le plus approprié et le plus puissant pour réduire l'immense sphère de pauvreté

qui freine le développement de l'économie

mondiale

réside dans un relèvement progressif, important et prolongé, des prix des

denrées agricoles, à commencer par les denrées vivrières de base, dans les pays

pauvres. Il faut encore et surtout les protéger, c'est-à-dire taxer les

importations des denrées de base, au premier rang desquelles les céréales.

mondiale

réside dans un relèvement progressif, important et prolongé, des prix des

denrées agricoles, à commencer par les denrées vivrières de base, dans les pays

pauvres. Il faut encore et surtout les protéger, c'est-à-dire taxer les

importations des denrées de base, au premier rang desquelles les céréales.

Et le responsable africain Ntima rajoute : les Etats d'Afrique doivent se lever comme un seul homme pour faire échec aux manoeuvres de libéralisation précipitées qui tentent de lancer dans la même course un athlète d'élite et un estropié.

Le parlementaire européen britannique, Glenys Kinnoch est encore plus concret quand il dit : le commerce totalement libre signifie la liberté de mourir de faim.

Quelques paroles de sagesse et d’avenir écrites à 5000 ans d’écart, sur ce que l’on pourrait appeler la « souveraineté alimentaire familiale », d’abord Pierre Rabhi :

« Dans le monde tel qu'il est, la seule

valeur sûre, c'est

Ensuite un paysan poète anonyme chinois exprimait ainsi « la vie du paysan » vers 2300 avant JC, il y a presque 5000 ans : « Du petit jour / Jusqu’au couchant / Je sue et laboure mon maigre champ. // Je creuse un puits / Sème mon grain, / Mange mon riz / Et boit mon vin. // Que peut me faire / Le Gouvernement ? / S’il n’y a pas de guerre, / Je resterai vivant ».

Maintenant parlons de notre 2ème dossier, de l’aide alimentaire, de son utilité et de ses effets pervers.

Maurice Oudet intitule une de ses chroniques : « bonne nouvelle, mauvaise nouvelle » et il développe. Bonne nouvelle : la saison 2003/2004, au Burkina Faso, s'est achevée avec un excédent céréalier d'un million de tonnes. Ce qui correspond à 5 mois de nourriture à l'échelle de l'ensemble de la population.

Mauvaise nouvelle : l'aide alimentaire continue d'arriver. Les vieux stocks et la brisure de riz thaïlandais continuent d'envahir les marchés. Le riz américain arrive régulièrement par milliers de tonnes. … à prix cassés au détriment des productions locales. Sans doute s'agit-il de l'aide alimentaire américaine qui transite par les ONG américaines.

Ces

dernières années, nous dit encore Maurice Oudet, « beaucoup

d’efforts ont été déployés au Burkina Faso pour développer la culture du riz,

avec des résultats mitigés ! C’est que le riz local, le riz paddy n’est pas

très rémunérateur. Tout le riz qui se trouve sur le marché mondial est

subventionné. Bien plus, certaines ONG américaines de la place, écoulent les

surplus subventionnés américains, comptabilisés dans l’aide des USA aux pays en

voie de développement. Aujourd'hui, dit-il, j'apprends qu'une autre ONG américaine,

a reçu gratuitement, au titre de l'aide alimentaire, plus de 4 000 tonnes

d'huile de soja, en provenance des USA. Cette huile, qui représente une valeur

marchande de presque 3 millions d'euros, a été mise sur le marché burkinabé, et

vendue au plus offrant. Quand on sait que

Ces

dernières années, nous dit encore Maurice Oudet, « beaucoup

d’efforts ont été déployés au Burkina Faso pour développer la culture du riz,

avec des résultats mitigés ! C’est que le riz local, le riz paddy n’est pas

très rémunérateur. Tout le riz qui se trouve sur le marché mondial est

subventionné. Bien plus, certaines ONG américaines de la place, écoulent les

surplus subventionnés américains, comptabilisés dans l’aide des USA aux pays en

voie de développement. Aujourd'hui, dit-il, j'apprends qu'une autre ONG américaine,

a reçu gratuitement, au titre de l'aide alimentaire, plus de 4 000 tonnes

d'huile de soja, en provenance des USA. Cette huile, qui représente une valeur

marchande de presque 3 millions d'euros, a été mise sur le marché burkinabé, et

vendue au plus offrant. Quand on sait que

Ajoutons, nous dit Jacques Berthelot que l'aide alimentaire constitue l'arme politique favorite des régimes dictatoriaux puisque, en donnant aux exclus « du pain et des jeux », elle démobilise chez eux toute velléité de contestation politique. Il n'empêche que, dans les situations d'extrême urgence, l'aide alimentaire doit être rapidement disponible en quantité suffisante.

Ouvrons notre 3ème dossier, la question des semences et des OGM :

Je

voudrais maintenant parler du problème des semences qui est à mes yeux un

problème crucial, nous dit Pierre Rabhi. Depuis quelques années, dans le monde entier,

l'agriculture connaît une révolution silencieuse. La presse n'en parle pas et

nombreux sont les agriculteurs qui ne semblent pas en être conscients. Petit à

petit et dans l'indifférence générale, des milliers de variétés de semences

disparaissent et c'est irréversible car une fois qu'elles ont disparu, il n'y a

aucun moyen de les faire revivre.

Je

voudrais maintenant parler du problème des semences qui est à mes yeux un

problème crucial, nous dit Pierre Rabhi. Depuis quelques années, dans le monde entier,

l'agriculture connaît une révolution silencieuse. La presse n'en parle pas et

nombreux sont les agriculteurs qui ne semblent pas en être conscients. Petit à

petit et dans l'indifférence générale, des milliers de variétés de semences

disparaissent et c'est irréversible car une fois qu'elles ont disparu, il n'y a

aucun moyen de les faire revivre.

Pourquoi cela ? À cause de l'invasion des semences sélectionnées par les grands fabricants qui sont maintenant à la tête de gigantesques entreprises multinationales. C'est un des plus grands scandales de notre temps. Autrefois et depuis toujours, les paysans produisaient eux-mêmes leurs propres semences. Il s'agissait la plupart du temps d'espèces tout à fait adaptées à leur terre et à leur climat. Aujourd'hui, à force de propagande, une propagande qui ressemble à un lavage de cerveau, on leur a affirmé qu'ils devaient acheter leurs semences chez les semenciers et ceux-ci, bien entendu, leur vendent des hybrides, c'est-à-dire des graines qu'il faut renouveler tous les ans et qui, ce n'est pas un hasard, ont besoin de beaucoup d'engrais et de pesticides. C'est bien étudié. On n'en sort pas. C'est un délit contre l'humanité qui se fait sous nos yeux et qui est perpétré jusque dans les pays les plus pauvres.

Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en réalité, l'Afrique est un continent extrêmement riche. Non pas seulement par ses richesses minérales mais de par son agriculture. Elle est tout à fait capable de produire ce qu'il lui faut pour se nourrir. Affirmer le contraire est une manipulation mentale de l'opinion. Il y a quelque temps, nous dit Pierre Rabhi, je suis allé à Foix afin de témoigner en faveur des arracheurs de maïs transgéniques. On m'a fait venir à la barre et je n'ai pas hésité à dire qu'il est criminel de faire croire à l'opinion publique qu'on va sauver le monde à l'aide des OGM.

La nature a mis des milliards d'années à produire des espèces adaptées à leur environnement. Pouvons-nous vraiment la corriger sans risquer d'avoir des problèmes en retour ?

Lilyan Le Goff, toujours de

Jean-Marie Pelt,

président de l’Institut Européen d’Ecologie, poursuit : « la science

appliquée peut aboutir à un véritable hold-up sur le vivant quand par exemple,

quelques multinationales, en brevetant des plantes transgéniques qui dès lors

leur appartiennent en propre, prétendent s'assurer le monopole mondial des

semences. Dans ce cas, la science n'est plus orientée vers l'intérêt général,

mais se met au service d'intérêts économiques et financiers mondialisés, pas

toujours compatibles avec l'orientation voulue par l'opinion publique. On le

voit précisément pour ces organismes génétiquement modifiés, les OGM, que

certains veulent imposer à une opinion européenne qui leur est très

majoritairement hostile ».

Jean-Marie Pelt,

président de l’Institut Européen d’Ecologie, poursuit : « la science

appliquée peut aboutir à un véritable hold-up sur le vivant quand par exemple,

quelques multinationales, en brevetant des plantes transgéniques qui dès lors

leur appartiennent en propre, prétendent s'assurer le monopole mondial des

semences. Dans ce cas, la science n'est plus orientée vers l'intérêt général,

mais se met au service d'intérêts économiques et financiers mondialisés, pas

toujours compatibles avec l'orientation voulue par l'opinion publique. On le

voit précisément pour ces organismes génétiquement modifiés, les OGM, que

certains veulent imposer à une opinion européenne qui leur est très

majoritairement hostile ».

« Les semences c'est l'avenir des paysans !

Et l'industrialisation de l'agriculture a ses limites ! Je ne puis

concevoir que le monde paysan devienne totalement dépendant de quelques

multinationales monopolisant le commerce de semences transgéniques et brevetées

que le paysan n'a plus le droit de resemer en les

prélevant sur sa récolte. Je me sens solidaire des paysans, de leur souci de

préserver la terre, de protéger l'environnement rural, de mettre en oeuvre de bonnes pratiques agricoles, sans oublier

l'objectif désormais affirmé de produire des aliments de qualité. »

Maurice Oudet s’exprime à son tour : « Malgré la résistance de nombreux pays à l’entrée des

OGM sur leur territoire, un puissant lobby est mis en branle pour convaincre

les gouvernants et leur faire adopter les OGM comme solution à la faible

productivité agricole. Des sources d’informations discrètes révèlent que les

dons et aides alimentaires constitueraient des circuits secrets de distribution

des OGM en Afrique, les voies les plus officielles de l’introduction étant le

démarrage de travaux de recherche pour prouver leurs performances dans les

écosystèmes africains. Et si les risques qu’évoquent actuellement les anti-OGM

et qui font qu’ils recommandent l’application du principe de précaution

s’avéraient réels, qui en paierait les frais ? Comment comprendre qu’au

même moment où de plus en plus de barrières sont mises pour le contrôle de

l’entrée des produits sur l’espace de l’Union Européenne, une force pressante

insoutenable est exercée pour briser la souveraineté alimentaire des pauvres en

Afrique ? »

Maurice Oudet s’exprime à son tour : « Malgré la résistance de nombreux pays à l’entrée des

OGM sur leur territoire, un puissant lobby est mis en branle pour convaincre

les gouvernants et leur faire adopter les OGM comme solution à la faible

productivité agricole. Des sources d’informations discrètes révèlent que les

dons et aides alimentaires constitueraient des circuits secrets de distribution

des OGM en Afrique, les voies les plus officielles de l’introduction étant le

démarrage de travaux de recherche pour prouver leurs performances dans les

écosystèmes africains. Et si les risques qu’évoquent actuellement les anti-OGM

et qui font qu’ils recommandent l’application du principe de précaution

s’avéraient réels, qui en paierait les frais ? Comment comprendre qu’au

même moment où de plus en plus de barrières sont mises pour le contrôle de

l’entrée des produits sur l’espace de l’Union Européenne, une force pressante

insoutenable est exercée pour briser la souveraineté alimentaire des pauvres en

Afrique ? »

Evoquons maintenant avec Maurice Oudet, notre 4ème dossier : la filière coton. Le problème du coton est devenu un problème humanitaire pour le continent noir. 4 pays africains (Burkina, Mali, Tchad, Bénin) sont très concernés par cette filière, qui représente 30 % des exportations et fait vivre 10 millions de travailleurs. Or cette filière est menacée par les subventions pharaoniques qu'accorde le gouvernement américain à ses 25 000 planteurs : plus de 130 000 dollars par planteur !

Résultat :

l'effondrement des prix mondiaux, un revenu divisé par 4 pour les planteurs

africains. Récemment l’ambassadeur du Burkina Faso auprès de l'OMC a expliqué à

la presse occidentale « Nous dire d'attendre encore, serait dire aux pays

africains d'aller mourir pendant que les autres finissent les négociations sur

le dossier agricole : nos paysans en crèveraient, nos économies aussi ».

Il est intéressant de mettre ces propos face à ceux surréalistes, mais hélas

massivement partagés, du directeur général de l’OMC en 2002, qui disait : « la

libéralisation du commerce dans l'agriculture est probablement la contribution

la plus importante que le système commercial multilatéral peut apporter pour

aider les pays en développement, y compris les plus pauvres d'entre eux, à

sortir de la pauvreté ».

Résultat :

l'effondrement des prix mondiaux, un revenu divisé par 4 pour les planteurs

africains. Récemment l’ambassadeur du Burkina Faso auprès de l'OMC a expliqué à

la presse occidentale « Nous dire d'attendre encore, serait dire aux pays

africains d'aller mourir pendant que les autres finissent les négociations sur

le dossier agricole : nos paysans en crèveraient, nos économies aussi ».

Il est intéressant de mettre ces propos face à ceux surréalistes, mais hélas

massivement partagés, du directeur général de l’OMC en 2002, qui disait : « la

libéralisation du commerce dans l'agriculture est probablement la contribution

la plus importante que le système commercial multilatéral peut apporter pour

aider les pays en développement, y compris les plus pauvres d'entre eux, à

sortir de la pauvreté ».

Ce dossier coton, dont il va être rudement question à mi décembre 2005 à Hong Kong avec l’OMC, provoque l’indignation de Maurice Oudet. En juillet 2004, nous dit-il, les pays membres de l'OMC, en mettant en place un sous-comité du coton, s'étaient engagés à traiter le dossier « coton » de « manière ambitieuse, rapide et spécifique ». Un an après, il apparaît clairement qu'il s'agissait d'une manœuvre de plus pour tromper la vigilance des pays africains. L'attitude des pays riches est tout simplement scandaleuse. Quand on leur demande de corriger une injustice, ils répondent : Qu'allez-vous nous donner en échange ?

Les états africains n'ont pas voulu porter plainte contre les Etats-Unis et l'Europe qui violent les règles de l'OMC. Ils ont simplement demandé aux violeurs d'arrêter leurs pratiques criminelles. Ici, beaucoup de producteurs de coton n'ont plus les moyens de se soigner. Certains meurent chez eux faute de soins. Mais l'attitude des pays riches ressemble à celle de ce violeur reconnu coupable, mais qu'on laisserait en liberté et qui demanderait :

« Qu'allez-vous m'offrir pour que je

cesse de violer vos filles et vos femmes ! »

Ahurissant ! conclut Maurice Oudet.

Le 5ème dossier concerne le réchauffement climatique. Après avoir évoqué la souveraineté alimentaire, l’aide alimentaire, les semences et les OGM, et, à l’instant, la filière coton, nous pourrions être désespérés par l’égoïsme des nations, et par le dramatique manque de discernement et de courage des grands responsables. Faut-il, devant les autres grands défis qui nous attendent, être optimiste ou pessimiste ? Ecoutons ce qu’il en est du réchauffement climatique.

Hubert Reeves nous parle du réchauffement climatique : « nous sommes confrontés à la question cruciale, qu'est-ce qui pourrait arrêter ce réchauffement déjà vigoureusement amorcé par l'activité humaine ? Il y a deux possibilités, une pessimiste, l'autre optimiste ».

« Commençons par

« Et la solution optimiste ? C'est

celle que nous appelons de tous nos vœux et pour laquelle tant de gens se

mobilisent aujourd'hui. C'est un assagissement à l'échelle planétaire d'une

humanité enfin responsable et résolue à mettre un terme à la détérioration de

son habitat et au réchauffement de l'atmosphère ».

« La tâche sera longue, ardue, coûteuse

et pleine d'embûches. Il faudra naviguer à vue, au plus près, et montrer une

extrême vigilance face à nos démarches. Encore une fois, nous entrons dans une

zone de navigation hautement périlleuse. Nous serons encouragés par le fait que

des résultats concrets ont déjà été obtenus quand des scientifiques, des

industriels et des gouvernements se sont mis d'accord pour reconnaître

l'existence d'un problème et entreprendre de le résoudre à l'échelle

internationale. Deux exemples : le trou dans la couche d'ozone et les

pluies acides. Non que ces problèmes soient complètement résolus, mais

d'indéniables progrès ont été accomplis. Cette entente tripartite est

certainement l'ingrédient essentiel à toute récupération planétaire sans

laquelle rien ne changera. Le but des mouvements environnementalistes doit être

de faire advenir de telles ententes le plus rapidement possible ».

Ouvrons enfin notre 6ème et dernier dossier : pauvreté, violence et terrorisme.

Hubert Reeves nous donne son avis : « la misère peut conduire à l'avènement de dictatures cruelles, comme on l'a vu en Allemagne avec la montée du nazisme au début des années 1930. La violence quotidienne, de plus en plus répandue dans toutes les banlieues défavorisées du monde, est une manifestation du ressentiment de ceux qui n'ont comme avenir que le chômage et la vie dans des quartiers délabrés. Cette situation nous rappelle que la misère est le ferment du désespoir, de la haine et, finalement, le terreau du terrorisme. Ceux qui n'ont rien, ceux qui n'ont pas d'avenir, ceux qui n'ont que haine pour les pays riches qui les exploitent, sont des candidats kamikazes tout désignés. Et s'ils ne sont pas pauvres à titre individuel, comme ce fut le cas pour les kamikazes de Ben Laden, ne tirent-t-ils pas de cette injustice collective leur haine mortelle de l'Occident ? »

Jacques Berthelot a le mérite de

la clarté quand il dit : « l'absence de protection agricole dans les pays

d'Afrique subsaharienne est un vrai crime contre l'humanité, qu'il faudra bien

reconnaître comme tel tôt ou tard ! Le problème des sans-papier ne fait

que commencer et il faudra sans doute encore que beaucoup d'autres enfants

d'Afrique meurent dans les trains d'atterrissage des avions la reliant à l'UE

pour que leurs responsables politiques ouvrent les yeux ! »

Jacques

Berthelot est manifestement stupéfait de la politique suicidaire des pays

occidentaux. Il nous dit : « alors que les pays occidentaux ont conservé jusqu'à

présent un degré élevé de protection à l'importation, les recommandations

faites au Sud en prennent le contre-pied contre toute logique : ouvrez vos

marchés et vous deviendrez plus compétitive ! Cette politique est

suicidaire sur le plan économique pour l'Occident lui-même : en refusant

au sud le droit à la souveraineté alimentaire pour les produits de base, on ne

peut que le plonger davantage dans le sous-développement et le chômage de

masse, acculant ses centaines de millions d'exclus à l'immigration clandestine,

à la production et au trafic de drogues voire aux attentats en Occident. »

Jacques

Berthelot est manifestement stupéfait de la politique suicidaire des pays

occidentaux. Il nous dit : « alors que les pays occidentaux ont conservé jusqu'à

présent un degré élevé de protection à l'importation, les recommandations

faites au Sud en prennent le contre-pied contre toute logique : ouvrez vos

marchés et vous deviendrez plus compétitive ! Cette politique est

suicidaire sur le plan économique pour l'Occident lui-même : en refusant

au sud le droit à la souveraineté alimentaire pour les produits de base, on ne

peut que le plonger davantage dans le sous-développement et le chômage de

masse, acculant ses centaines de millions d'exclus à l'immigration clandestine,

à la production et au trafic de drogues voire aux attentats en Occident. »

Jacques Berthelot poursuit : « depuis que les Philippines sont devenues membres de l'OMC en 1995, le gouvernement a accéléré sa campagne pour embrasser le programme de libre-échange, encourageant les agriculteurs à convertir leurs terres des cultures vivrières aux « cultures à haute valeur » pour l'exportation. Les revenus des exportations ne se sont pas concrétisés. Alors que les Philippines étaient un pays exportateur alimentaire, il est devenu déficitaire. De nombreuses familles paysannes ont survécu sous le seuil de pauvreté et de nombreux emplois agricoles sont perdus chaque année. De fait, on peut se demander jusqu'à quel point les enlèvements d'otages étrangers aux Philippines, qui ont polarisé l'attention des médias du monde entier l'été 2000, ne sont pas un épiphénomène de la paupérisation des zones rurales de ce pays, elle-même issue de la déprotection criminelle de l'agriculture vivrière ».

Revenons au problème du coton : le quotidien américain, le Wall street Journal titrait récemment « Par delà les siècles et l'Atlantique, les Etats-Unis poursuivent l'esclavage des Noirs dans les champs de coton » et disait en substance :

Les subventions allouées aux fermiers américains entraînent la chute

des prix de plusieurs produits agricoles vitaux pour les pays en voie de

développement, ainsi que la colère des paysans. Le Mali, un pays à dominante

musulmane, a été extrêmement calme depuis le 11 septembre 2001, mais les

frustrations y sont néanmoins de plus en plus nombreuses. Les citoyens des pays

cotonniers d'Afrique Occidentale et Centrale, où l'islam est la religion

majoritaire, s'entassent dans les villes européennes. Ceux qui restent voient

de plus en plus souvent des religieux venant du Pakistan ou du Moyen Orient

visiter leurs mosquées et leurs écoles coraniques. Au Mali, des diplomates

occidentaux rapportent que certains Maliens traversent la frontière avec

l'Algérie afin de subir une formation religieuse à l'étranger.

Pour l'instant le péril n'est pas imminent : les gouvernements

laïcs du Mali et des Etats voisins insistent sur le fait qu'ils ne laisseront

pas leur pays devenir des camps de recrutement pour les organisations

terroristes cherchant à enrôler les laissés-pour-compte. Pourtant, ils

avertissent que les frustrations augmentent avec la persistance de

Quant à l’immigration, Maurice Oudet, a écrit à son ministre de l’intérieur français et lui a proposé « une alternative pour maîtriser les flux migratoires » : l'exception agricole (c’est-à-dire la souveraineté alimentaire). Avec le coton, disent les jeunes, nous n'avons plus besoin de courir à l'aventure. Les paysans maliens, comme les paysans du Burkina Faso et de bien d'autres pays aiment leur village, leur famille, leur pays. Ils ne demandent qu'une chose : pouvoir vivre dignement de leur travail. Ils ne souhaitent pas devoir quitter leur village. Ils désirent avoir les moyens d'entretenir leur famille, et d'élever et éduquer convenablement leurs enfants. Pour cela, il suffirait que les prix des produits agricoles soient suffisamment rémunérateurs pour les producteurs africains. Mais nous sommes loin du compte.

La raison principale : le dumping exercé par les pays du Nord (surtout les USA et l'Union Européenne, mais aussi la Thaïlande pour le riz...) sur leurs produits agricoles, et les pressions faites par ces mêmes pays pour que les pays du Sud laissent entrer librement ces produits.

Au dernier sommet, France-Afrique, le président, M. Jacques Chirac, a commencé à reconnaître les effets pervers de la PAC de l'Union Européenne sur les pays africains. Alors M. le Ministre de l’Intérieur, permettez-moi de vous faire une suggestion : Arrêtez de parcourir la France et le Monde pour freiner le flux migratoire vers l'Europe. Avec votre Premier Ministre, allez plutôt trouver le Ministre de l'Agriculture et celui du Commerce, et faites ensemble une déclaration solennelle, reconnaissant que les accords sur l'agriculture de l’OMC ne sont pas bons, et qu'ils ne peuvent que conduire à la misère des centaines de millions de paysans des pays pauvres. Que non seulement, cette situation est intolérable, mais qu'elle est une menace pour la paix dans le monde. Que dans ces conditions, il est vain d'espérer pouvoir maîtriser le flux migratoire vers les pays riches. Qu'en conséquence, aux négociations de l’OMC, la France va demander que l'exception agricole soit reconnue, comme elle demande déjà la reconnaissance de l'exception culturelle : les produits de l'agriculture, comme ceux de la culture, ne peuvent être traités comme de simples marchandises.

Ecoutons encore Maurice Oudet nous parler de la corruption : « beaucoup s'accordent, pour dire que la plupart des gouvernements africains sont corrompus. Peu nombreux sont ceux qui s'interrogent sur les corrupteurs. Pourtant, une telle interrogation est riche d'enseignements ».

« Aujourd'hui, je me propose de vous

faire partager simplement mon expérience récente. Depuis quelques mois j'ai eu

l'occasion à plusieurs reprises de rencontrer des négociateurs africains en

poste à Bruxelles et à Genève. Nous avons échangé sur différents sujets, et

notamment sur les Accords de Partenariat Économique (APE) que l'Europe veut

signer avec les pays ACP (Afrique - Caraïbes - Pacifique) ».

« En privé, et je ne suis pas le seul à

avoir fait cette expérience, ils sont d'accord avec ceux qui disent que ces

accords ne sont pas bons pour nos pays africains. Quand on demande alors

pourquoi nos pays se préparent à signer de tels accords, nous obtenons toujours

la même réponse. Si nous ne signons pas, nous perdrons l'appui financier de l'Europe,

notamment l'argent du FED (Fonds Européen de Développement). Nos Etats ont

besoin de cet argent pour leur propre survie ! Ces accords ne sont pas

bons pour nous. Mais l'Europe fait pression sur nos Etats à coup de milliards

d'euros pour qu'ils signent quand même ! Et on appelle cet argent de

l'aide ! Il faut appeler un chat, un chat. Une grande partie de « l'aide »

de l'Europe sert à conduire les pays ACP là où ils ne voudraient pas aller :

c'est l'argent de la corruption ».

« Oui, nos états sont corrompus. Mais

ici, le corrupteur, c'est l'Europe ! Ces accords vont nous faire du mal !

Verrons-nous un jour les 25 Etats de l'Union Européenne condamnés au tribunal

international de La Haye pour « association de malfaiteurs » ? »

Enfin Maurice Oudet,

lance un cri dans sa chronique n°118, et en appelle ainsi à notre

responsabilité : « Allons-nous

assister, impuissants, à l’ethnocide, voire au génocide, des éleveurs

traditionnels au Sahel, les Peuls ? »

Au Burkina Faso, comme dans les autres pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, la situation des éleveurs traditionnels, les Peuls, est de plus en plus difficile. La population du Burkina double tous les 25 ans, si bien qu’on peut dire que l’espace se rétrécit. Les conflits entre éleveurs et agriculteurs se multiplient. Des communautés s’affrontent avec mort d’hommes.

Le Ministère des Ressources Animales au Burkina Faso reconnaît : « La filière lait, bien que non compétitive à cause des subventions à l'origine dont bénéficient les produits laitiers importés, reste rentable et stratégique pour le Burkina Faso », « De par son caractère stratégique, le lait constitue le produit à même de servir de levier à la transformation des systèmes de production (bovins surtout) et le niveau de vie des populations pastorales ».

Maurice Oudet s’exprime sur les termes qu’il utilise : « ethnocide et génocide ».

![]() Ethnocide, c'est-à-dire destruction d'une ethnie

sur le plan culturel : l'ethnocide des Amérindiens a souvent abouti à leur

clochardisation. L'ethnocide a commencé avec le début de clochardisation des

Peuls.

Ethnocide, c'est-à-dire destruction d'une ethnie

sur le plan culturel : l'ethnocide des Amérindiens a souvent abouti à leur

clochardisation. L'ethnocide a commencé avec le début de clochardisation des

Peuls.

![]() Le génocide : lui n'a pas encore commencé.

Mais rien ne dit que nous saurons l'éviter.

Le génocide : lui n'a pas encore commencé.

Mais rien ne dit que nous saurons l'éviter.

Déjà en ville, dans bon nombre de milieu, on entend toutes sortes de clichés défavorables aux Peuls. En milieu rural, la tension monte. Les conflits se multiplient. Jusqu'ici, l'administration a réussi à calmer le jeu, mais jusqu'à quand !

Quand

nous regardons ce qui s'est passé au Rwanda, nous ne comprenons pas comment des

hommes ont pu commettre de tels actes. Je souhaite vivement, nous dit Maurice Oudet, que dans 10 ou 20 ans nous n'aurons pas à nous

interroger sur ce qui est arrivé aux Peuls du Burkina et/ou dans un autre pays

du Sahel.

Quand

nous regardons ce qui s'est passé au Rwanda, nous ne comprenons pas comment des

hommes ont pu commettre de tels actes. Je souhaite vivement, nous dit Maurice Oudet, que dans 10 ou 20 ans nous n'aurons pas à nous

interroger sur ce qui est arrivé aux Peuls du Burkina et/ou dans un autre pays

du Sahel.

Mais surtout j'invite les

responsables des gouvernements africains, de

Chers auditeurs, à l’approche de

la fin de cette émission, Pierre Rabhi nous offre des

paroles d’espoir et de sagesse : « Oui, vraiment, je l'affirme, je ne cesse pas de

m'émerveiller devant la richesse, la profusion de

Nous donnerons le mot de la fin

de cette émission à l’abbé Pierre qui a écrit il y a bien longtemps : « La seule guerre juste, c’est la guerre à

Le thème du mois prochain nous conduira au Brésil, un pays passionnant, à l’avenir incertain, et qui cumule et résume à lui seul les lourdes contradictions de notre monde.

Et donc, à très bientôt avec mon amical et fraternel bonsoir.

lectures...